1人1台端末環境が整備され、ICTやコンテンツの活用がされる中、どのような成果や課題が見え始めてきたのか、文科省の施策や動向も含め最新情報を集約するとともに、識者からの提言など、「取り組むべき課題とどのように向き合うか」を考える。

また、「第49回全日本教育工学研究協議会全国大会(青森大会/10月27日、28日開催)」の見どころも紹介する。

「GIGAスクール構想」本格実施3年目の今年度は、授業をはじめとした学校現場のさまざまな場面で1人1台端末の活用が図られてきている。一方で、端末の利活用がまだ限られている学校もあり、地域間・学校間の格差の解消が大きな課題となっている。こうした現状の改善に向けて、2024年度予算概算要求でも、GIGAスクール関連の施策が多数盛り込まれた。今後どのように課題の解消を図り、さらには「NEXT GIGA」に向けて、どのように学校現場を支援していくのか、文科省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチームリーダーの武藤久慶氏(修学支援・教材課課長)に聞いた。

――今年度はGIGAスクール構想3年目となりますが、学校現場での取り組みなど、現状をどのように受け止めていますか。

武藤 学校現場では、1人1台端末とクラウド環境の積極的な活用により、教師が一人一人の反応や考えを即時に把握しながらきめ細かな指導を行うことや、多様な意見や考えに触れたり、協働して学習に取り組んだりすること、音声や動画などを含んだデジタル教材により子供たちの興味や関心を高めることなどを効果的に行う実践が増えてきました。子供の多様性に配慮した授業の複線化や自由進度の実践も広がりつつあります。

不登校や保健室登校、病気療養中の子供などにオンラインで授業を中継する取り組みも増えてきていますし、デジタルが得意とするアクセシビリティの恩恵が多くの特別支援の子供たちに届けられるようになったことはうれしく思っています。

全体として、端末の活用率はだいぶ伸びてきましたが、地域間・学校間で依然大きな差がみられます。特に政令市における取り組みの差はデータ上も顕著です。各自治体が抱える課題はさまざまですので、2023~24(令和5~6)年を集中推進期間と位置付け、学校現場や各地方自治体への〝伴走支援〟を徹底強化していきます。

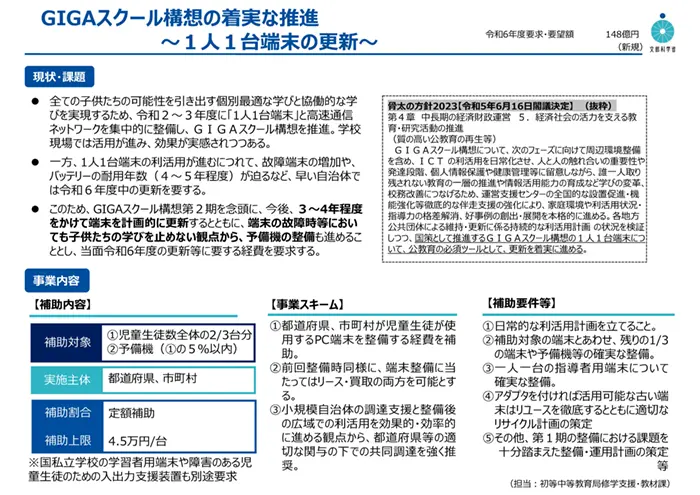

――来年度予算概算要求に「GIGAスクール構想の着実な推進と学校DXの加速化」としてさまざまな事業が盛り込まれました。例えば、新規事業「1人1台端末の更新」として 148億円を盛り込み、ここでは「GIGAスクール構想第2期を念頭に」とされています。NEXT GIGAに向けてどのように進めていく予定でしょうか。

武藤 前回の1人1台端末の整備は、当初4年程度をかけて段階的に進めることとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、整備を加速させて、実質1~2年で急速に整備を進めました。子供たちの学びを止めない観点から、自治体の皆さまには迅速な対応をいただきましたが、急速に整備を進めた結果、さまざまな課題も生じました。

具体的には、利活用の自治体間格差をはじめ、「研修体制が十分でない」「指導方法が分からない教員が多い」といった指導面や、「端末の故障が多い」「指導者用端末が整備されていない」といった整備面などの課題が生じています。

このため、文科省としては、伴走支援の強化を図るとともに、端末更新に当たっては3~4年程度をかけて計画的に整備を進めたいと考えています。そして、自治体においては、利活用計画の策定、予備機や指導者用端末の確実な整備などを合わせて実施いただき、GIGAスクール構想第2期を見据え、端末のさらなる利活用、教育DXの深化に向けて取り組んでいただきたいと考えております。

――自治体間格差を解消するため23~24(令和5~6)年を集中推進期間として支援を進めていますが、これまでの進捗状況を踏まえ来年度は具体的にどのような取り組みに注力される予定でしょうか。

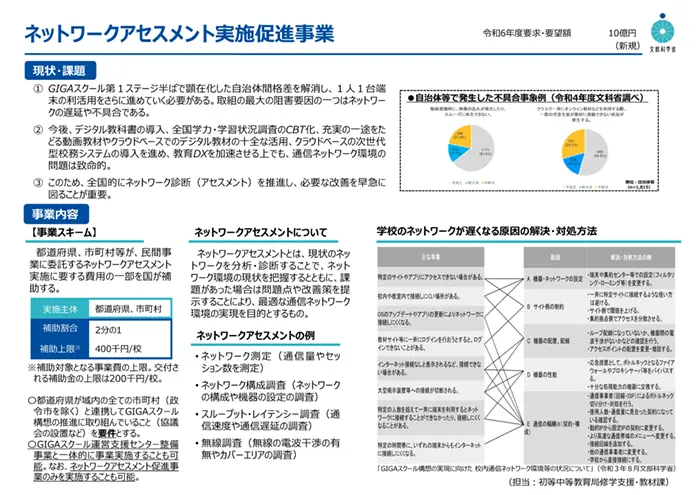

武藤 まだ概算要求をしたばかりですが、現時点での私どもの考えを述べれば、GIGAスクール第1ステージ半ばで顕在化した自治体間格差をスピーディーに解消し、1人1台端末の利活用を加速させていく必要があると考えています。そのため、具体的には、取り組みの阻害要因の一つであるネットワークの遅延や不具合を解消するため、新規事業としてネットワークアセスメント実施促進のための補助事業や、今年度に引き続き、ICTに関する専門的知見を有する「学校DX戦略アドバイザー」の派遣、先進事例の創出・横展開を図るリーディングDXスクール事業などに必要な経費を要求し、GIGAスクール構想のさらなる推進に取り組んでまいります。

――生成AIなど技術の進展と普及が著しい中、最先端技術への対応をどのように進める考えでしょうか。

武藤 文科省では19(令和元)年度から、自治体や民間事業者の協力も得ながら、学校現場でさまざまな先端技術の効果的な活用を図る実証研究事業を実施しており、メタバースやセンシングなどを活用した不登校支援や授業支援などを実証してまいりました。

また生成AIについては、今年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を公開し、今後生成AIの利用に関するパイロット的取り組みや、校務での活用事例の共有などを行う予定です。学校の先生方にはぜひ校務での活用をお願いしたいと思います。そうした経験を通じてメリットやデメリット・賢い付き合い方を先生方自身が学ぶことが近い将来教育活動で積極的に活用する素地を養うことにつながると考えています。

24(令和6)年度の概算要求でも、生成AIをはじめとする先端技術活用についての費用を要求しており、今後も、海外の取り組み事例などにも目配せをしながら、実証の成果・課題を検証し、先端技術の活用を推進してまいりたいと考えております。

――校務のDX化について現状をどのように受け止め、推進していく考えでしょうか。

武藤 ICTの活用による校務効率化は教師の長時間勤務を解消し、学校を魅力ある職場にする上で極めて大きな役割を果たすものであり、さらなる推進が必要と考えています。

今年3月の「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」の提言においては、(1)職員室でしか校務処理ができず、民間企業で加速している柔軟な働き方が難しい(2)紙ベースでの業務が主流であり、クラウドツールを活用した業務効率化の余地が大きい――といった課題が指摘されているところです。

こうした課題に対応するため、文科省では、今年度から実証事業を行っています。「次世代の校務デジタル化推進実証事業」として、23(令和5)年度予算額0・8億円(新規)、22(令和4)度第2次補正予算額10・5億円を計上し、秋田県と山口県で実証中です。

校務支援システムのクラウド化や学習系・校務系ネットワークの統合などを含む次世代の校務DXのモデルケースを創出し、データに基づく効果的な学習指導や場所を選ばない柔軟な働き方などを可能にしたいと考えており、24(令和6)年度の概算要求でも必要な予算を要求しています。

また、現行のGIGA端末や汎用(はんよう)のクラウドツールなどの積極的な活用により、教職員の負担軽減・コミュニケーションの迅速化や活性化を推進することが可能であると考えており、近日中に全国のさまざまな事例を踏まえた詳細なチェックリストをお示ししたいと考えています。

日本教育工学協会(JAET)主催の第49回全日本教育工学研究協議会全国大会(青森大会)は10月27、28の両日、青森県の三沢市公会堂および六ケ所村で開催される。

共催は、青森県南教育工学研究会、(一社)日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)。後援は、文科省、総務省、青森県教育委員会、三沢市教育委員会、六ヶ所村教育委員会、国立研究開発法人科学技術振興機構、全国教育研究所連盟、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会など。教育新聞社などが協力する。

「ICTの活用で子供たちの可能性を引き出す 令和の日本型学校教育の構築を目指して~本州最北端 青い森からの新たな風~」を大会テーマに、公開授業・研究協議会や研究発表などを開く。企業製品・サービスの紹介も行われる。日程と概要は次の通り。

【10月27日】

六ヶ所村内の小・中学校、高校で公開授業(事前の登録が必須)。▽六ヶ所村立南小学校▽六ヶ所村立千歳平小学校▽六ヶ所村立第二中学校▽青森県立六ヶ所高等学校――で実施される。

武藤久慶文科省初等中等教育局修学支援・教材課長による「令和の教育改革とGIGAスクール構想の加速」をテーマにした講演、堀田龍也東北大学大学院情報科学研究科教授・東京学芸大学大学院教育学研究科教授による「令和の日本型学校教育に向けたICT活用」をテーマにした講演が開催される。

◎公開授業

▽六ヶ所村立南小学校/受付は8時45分。公開授業(生活、社会、総合的な学習の時間、自立活動)は10時15分~11時。主な使用ICT機器はタブレットPC、電子黒板、実物投影機、教師用PC。学内研究協議会は11時20分~12時(体育館)。

▽六ヶ所村立千歳平小学校/受付は8時55分。公開授業(図画工作、体育、算数、国語(書写)、総合的な学習の時間)は10時~10時45分。主な使用ICT機器はタブレットPC、電子黒板、実物投影機、プロジェクター、教師用PC。学校内研究協議会は11時5分~11時55分(体育館)。

▽六ヶ所村立第二中学校/受付は8時45分。公開授業(数学、理科、社会)は10時15分~11時5分。主な使用ICT機器はタブレットPC、電子黒板。学校内研究協議会は11時20分~12時(体育館)。

▽青森県立六ヶ所高等学校/受付は8時45分。公開授業(現代の国語、英語 コミュニケーション1.、公共、音楽2.)は10時15分~11時5分。主な使用ICT機器はタブレットPC、プロジェクター(電子黒板)、教師用PC、実物投影機。学校内研究協議会は11時20分~12時(体育館)。

【10月28日】

多彩な研究発表やワークショップが行われ、さらに有識者が登壇しトークセッションが行われる。

◎研究発表1~3(AからHまでの8会場)

▽情報教育(情報活用能力の育成など)/9時40分~11時、11時10分~12時10分、13時10分~14時50分▽情報モラル・情報セキュリティ/9時40分~11時、11時10分~12時10分、13時10分~14時50分▽教科指導におけるICT活用/9時40分~11時、11時10分~12時10分、13時10分~14時50分▽教育・学習用ソフトウエア開発・評価/9時40分~11時、11時10分~12時10分、13時10分~14時50分▽教員研修・教員養成/9時40分~11時、11時10分~12時10分▽その他/9時40分~11時、11時10分~12時10分、13時10分~14時50分

◎ワークショップ1~3(10時~12時)

ワークショップ1/「NHK for Schoolを活用し、子ども主体の学習環境をデザインする」

ワークショップ2/「デジタル教科書の新たな可能性を探る―複線型の授業における活用を通じて―」

ワークショップ3/「生徒の自律的な学びが進化する。1人1台端末×日経電子版for Educationデモンストレーション」

◎ワークショップ4~6(13時~15時)

ワークショップ4/「情報活用能力を育む授業づくりとは~模擬授業をとおして、授業観をアップデートしましょう~」

ワークショップ5/「デジタルシチズンシップと情報モラル」

ワークショップ6/「AIとこれからの教育~教育×AIで学びの場はどう変わる?~」

◎トークセッション

テーマは「ICTの活用で子どもたちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育~公開校4校の実践に学ぶ~」。登壇者は稲垣忠東北学院大学教授、菅原弘一宮城教育大学特任教授、木村明憲桃山学院教育大学准教授、岡本恭介宮城教育大学講師

詳細は大会ホームページ

大会テーマ/ICTの活用で子供たちの可能性を引き出す 令和の日本型学校教育の構築を目指して~本州最北端 青い森からの新たな風~

開催日/10月27日、28日

主催/日本教育工学協会(JAET)

共催/青森県南教育工学研究会、(一社)日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)

後援/文科省、総務省、青森県教育委員会、三沢市教育委員会、六ケ所村教育委員会、上北地方小学校長会、上北地方中学校長会、国立研究開発法人科学技術振興機構、全国教育研究所連盟、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会、日本私立小学校連合会、全国放送教育研究会連盟、(一財)日本視聴覚教育協会、日本学校視聴覚教育連盟、全国視聴覚教育連盟、全国高等学校メディア教育研究協議会、(公財)学習情報研究センター、(公財)パナソニック教育財団、(公財)教科書研究センター

協力/教育新聞社ほか

日本教育工学協会(JAET)は、全国大会を「ICTの活用で子供たちの可能性を引き出す 令和の日本型学校教育の構築を目指して~本州最北端 青い森からの新たな風~」をテーマに、10月27日から2日間の日程で青森県三沢市および六ヶ所村において開催する。

1日目午前は、本大会の名物ともいえる授業公開である。六ヶ所村立南小学校が7授業、同千歳平小学校が6授業、同第二中学校3授業、青森県立六ヶ所高等学校が4授業を公開する。いずれの学校も1人1台端末の活用が日常化しており、いかに質の高い授業を実現するかに挑戦している。

1日目午後は、会場を三沢市公会堂に移し、全体会が開催される。基調講演は武藤久慶氏(文科省)、特別講演は元会長の堀田龍也氏(東北大学大学院・東京学芸大学)である。最新の政策、研究や実践の動向について知る機会となる。

日本教育工学協会による「学校情報化認定」事業では、すでに2500校を学校情報化優良校に認定しているが、この中でも特に優秀な学校を「学校情報化先進校」とし、その表彰が行われる。本年度は、「教科指導におけるICT活用」部門では愛知県春日井市立高森台中学校、学校法人SOLAN学園瀬戸SOLAN小学校、「情報教育」部門では大阪市立滝川小学校、「校務の情報化」部門では宮城県岩沼市立岩沼北中学校が表彰される。

2日目は、まず研究発表・ワークショップが平行して行われる。90件の研究発表では、GIGAスクール構想に関する実践発表が多くある。特に、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のためのICT活用など、本年はいかに授業を深めるかに着目した発表が多いことが特徴といえよう。本質的な授業づくりの議論が期待できる。また、情報活用能力の育成、生成AIの活用など、話題のテーマに関する発表もある。ワークショップでは、企業や団体による最新機器や教材などを実際に体験できる。カタログなどでは分からない生の情報を入手できる。

その後、トークセッション「ICTの活用で子どもたちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育~公開校4校の実践に学ぶ~」が催される。登壇者は、稲垣忠氏(東北学院大学)、菅原弘一氏(宮城教育大学)、木村明憲氏(桃山学院教育大学)、岡本恭介氏(宮城教育大学)である。授業公開校に約2年間にわたり助言を行ってきた講師が、公開授業の考え方やポイントなどを披露する。

本大会は、現場教員、教育情報化関連企業、大学研究者といった多様な立場の方々が青森の地に集い、実践と理論の交流を行う特徴がある。そして教科や特定の課題などにとどまらず、総合的に議論を深めていく49年の歴史ある大会である。令和の日本型学校教育を構築していくためには、これまでの積み重ねを生かしつつも、従来の枠組みにとらわれず、多様な関係者が多様な視点から何度も議論を深めていくことが必要であろう。本大会での出会いが、そのきっかけとなり、新しい学校教育の構築の一助になればと願っている。来年は第50回記念大会となる。東京都港区で開催の予定である。

GIGAスクール構想が成功するか否かは教育委員会によるところが大きい。本稿では、筆者が出会った事例をもとに、教育委員会へお勧めしたい取り組みを3つに整理して紹介する。

ICT活用で成果を上げている学校を管轄する教育委員会ではどのような工夫をしているのであろうか。そのような自治体の関係者に登壇していただき、事例を紹介していただくパネルディスカッションを、EDIX、NEE、関西教育ICT展などで毎年のように筆者は担当してきた。うれしいことに、登壇者からの提案でイベント後も登壇者同士の交流が続いている。しかも、同じパネルで出会ったメンバーだけでなく、異なるイベント・年度のメンバーにも拡大し、「ゆるーくつながって」いるのである。

そこから新たなイベントが生まれた。パネル登壇経験者だけでなく、広く呼び掛けてICT担当の教育委員会関係者が一堂に会して、悩みを相談したり、質問したりできる場を設けようということで、2023年度はEDIX事務局のご協力を得て、東京3日間、関西3日間の計6回の教育委員会セッションが開催され、希望グループに分かれて情報交換が行われた。実行委員会の発案というより、教育委員会関係者主体による企画であった。多くの参加者間での対面での情報交換は、教育委員会内では独りぼっちに近いICT担当者を勇気付け、その後の交流の機会をも与えてくれた。

自治体を越えた連携は、都道府県教育委員会やGIGAスクール運営支援センターが担う役割かもしれないが、都道府県をも越えた自然発生的な「ゆるーい」交流の場は、ICT担当者を元気づけ、課題解決の糸口を見つけさせてくれたようだ。

教育委員会同士が情報交換したり、連携したりすることを、もう少し積極的に進めてみてはどうだろうか。まずは、ためらわず、気になる教育委員会へ電話をかけて問い合わせてみよう。この文章を読んだ人が電話を取ってくれることを期待したい。

GIGAスクール構想の推進に学校管理職の果たす役割は大きい。校長会が自ら企画して研修の機会を持つ地域はICT活用が進んでいる地域であることが多い。地域間格差が指摘されているが、残念なことに、必要と思われる地域ほど、管理職を対象とした研修が実施されていない現実がある。

なぜGIGAスクールなのか、その背景から具体的な授業の在り方や活用場面の講義に加え、児童生徒と同じ立場で、GIGA端末を使ったらこんな個別最適な学びや対話的な学びができるのだという実感が持てる実習が管理職にも必要だ。努力し工夫している教員の授業の良さが理解できるか否かはこの体験にかかっている。優れた実践を見抜けないとしたら管理職としては失格だ。管理職のマインドセットの変革までを迫る研修は、教育委員会が企画しない限り実現することは困難だ。幸い、文科省の学校DX戦略アドバイザー事業を活用すれば、無償で講師を派遣してもらえる。

よく耳にするのは、管理職は予定が詰まっていて新規の研修は入れられないという課題だ。そこで、ある教育委員会は、校長会の中身を再検討し、大半の時間を占めていた教育委員会からの情報伝達をクラウド活用の文書配布と口頭での簡単な紹介に変革し、空いた時間を必要な校長ミニ研修の時間とした。毎回、この方式にすることで、校長のスケジュールを再調整することなく、莫大(ばくだい)な研修の時間を生み出すことに成功した。

現在、筆者が教育委員会と綿密な計画の下で挑戦していることは、いわば授業者のマインドセットの転換、チョーク&トークに近い一斉授業からのパラダイムシフトをいかに引き起こすかという課題である。これは学校のみでは困難であり、教育委員会だけでも不可能である。教育委員会が企画し、学校管理職の理解を得て、外部有識者(筆者はここにあたる)の協力を得て、教員一人一人に寄り添って、授業デザインの変革に迫る挑戦である。結果として、日常化しているこれまでの授業スタイルを大きく変えなければいけないかもしれない挑戦だから、教員が納得でき、自ら工夫してみようと思える丁寧な展開が必要だ。児童生徒の姿や学習成果物にその効果が表れやすいような工夫も初期段階では必要である。

具体的には、授業者一人一人と有識者、教育委員会担当者の三者で、個別の授業設計検討会を実施している。これからの時代に必要とされる能力がどのように変化しているのか、そこで求められるどのような力の育成にこの授業展開を関係させたいのか、そのためには、これまでのどの展開のための時間を短縮し、どの活動に時間を多く割くのかなどの対話が行われている。うれしいことに、授業者が語る思いの中に、これからの児童生徒に求められる能力への気付きが見つかるものだということを最近は実感している。また、情報活用能力向上の視点に加え、教科内容と教科独特の方法への深い理解、つまり教科教育の視点が教員に一層求められる時代になったと再認識している。

2023(令和5)年3月、文科省から専門家会議による「GIGAスクール構想の下での校務DXについて」が公表され、現在の校務情報化の課題および次世代の校務DXの方向性、今後取り組むべき施策などが示されました。ここに示されているように校務系・学習系ネットワークの統合やダッシュボードの創出、それに伴う適切な情報セキュリティーの確保などに向けて、今後、各自治体において取り組みが進められることが考えられますが、そのためには多くの自治体において、現在のネットワークやシステムの状況を精査し、課題を明らかにした上で、校務DXの実現に向けた新たなシステムの設計を行い、それを予算化していくといったプロセスを経ねばなりません。従って場合によっては、相応の期間とコストを要することになります。しかし、学校現場の多忙化は喫緊の課題であり、これらの整備完了まで、手をこまぬいて待つことはできない状況です。

そこで、ここでは「クラウドでの運用を想定した教務・保健・学籍などに関する機能を中核とした次世代の校務支援システム」が整備されるまでの間、あるいはこれらのシステムでは対応されない業務改善に向けた取り組みについて、一般的なクラウドツールを活用した具体的かつ卑近な事例について述べたいと思います。

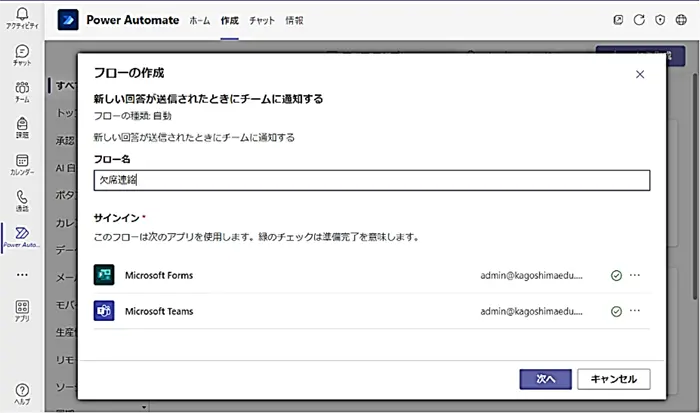

児童生徒の欠席連絡を電話連絡または保護者および近隣の児童生徒による欠席票の提出などにより行っている学校は、今では少数派になりつつあると思います。ただ、欠席連絡のデジタル化を行っている学校においても、単にメールやアンケートフォームによる特定のメールアドレス(主に学校代表など)への送信にとどまっており、欠席連絡を伝えるべき学級担任らへも直接、転送あるいは通知される仕組みとなっていないため、教頭らがそれぞれに連絡を行うといった作業が別途、必要なところも少なくありません。そこで、次のような方法でクラウドツールに少し手を加えることで、そのプロセスまでを自動化することができます。

例(1) Microsoft FormsとTeams(またはOutlook)をPower Automateで連携させ、投稿があった際に関係職員に通知と投稿内容の送信を行う。※「Power Automate」のテンプレートを利用して設定可能

例(2) Googleフォームに投稿があったら、指定した複数の関係職員のメールアドレスに通知と共に内容を転送するように、GAS(Google Apps Script)で指定する。※既存のコードをコピーして利用

例(3) 学習eポータルなどに付属する「保護者との連絡機能」を利用する。

ここに示した3つの例は、どれもクラウドツールを活用しながらも、コストをかけることなくすぐに始められるものです。このように職員が関わる作業を一つずつでもデジタル化し、減らしていくことで、学校全体の業務負担の軽減につながります。

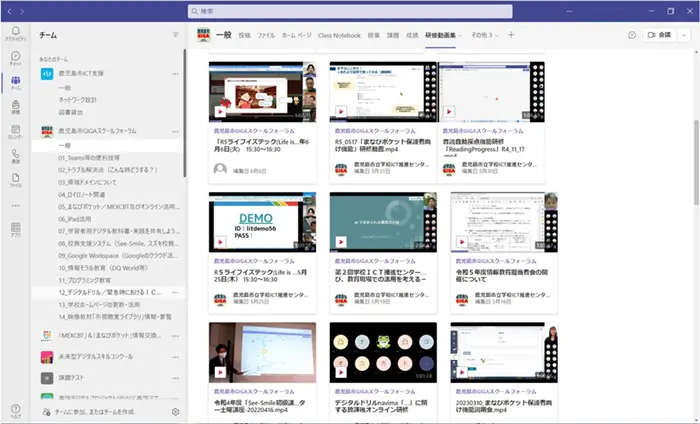

個別最適化された学びや協働的な学びを実現するためには、教員研修の充実は不可欠です。その一方で業務負担軽減も同時に推進していかなければなりません。校内で行われる研修や授業研究の多くは、決められた時間に、関係する教職員が1カ所に集まり、一度きり実施するという形態で行われます。もちろん、このような顔を突き合わせて行う同期型の研修には数多くの利点がありますが、さまざまな事情や予期せぬ問題の発生で研修に参加できなかったり、一度の研修では十分に理解できなかったりすることもあります。

そこで、実施する研修や授業研究を録画しておき、それを校内のコミュニティーツール(TeamsやGoogle Workspaceなど)の共有領域に、研修で使用した資料ファイルなどとともに保存し、研修後、参加できなかった職員を含め誰もが閲覧できるようにします。また、授業研究においては、事前に録画した授業を参観しておき、授業研究の実施日までに質問や意見を投稿・共有しておくことで、当日にはより深まりのある協議を行うことができるものと考えます。このような非同期型の研修は、多忙化が指摘される学校現場において多様な研修機会を保障し、効果的効率的な教員研修のための一助になるものと考えられます。

この他にも、教育相談などの日程調整を、これまで教員が全て行ってきたものを、クラウドツールにあるカレンダーアプリを使って、保護者自身で希望日時を入力してもらうように業務のプロセスを転換するなど、単にこれまでアナログで行っていた校務をデジタル化するのではなく、その業務が本当に必要なのかどうか、その業務プロセスは既存のままで良いのかといった根本的な見直しを図った上で、次世代の校務支援システムとの連携や使い分けなども考慮しながら、校務DXの実現を目指して進めていくことが肝要だと考えています。

学習者用デジタル教科書を活用した授業を行うようになって6年目になる。当初(2018年)は、まだ学習者用デジタル「教科書」とは言っても副教材扱いで「あくまで紙の教科書が主であり、学習者用デジタル教科書はそれを補佐するものである」とされていたし、GIGAスクール構想が打ち出される前は公開授業を行っても「1人1台タブレットで学習者用デジタル教科書なんて…夢のまた夢です」と言われることもあった。

しかし、時代は確実に動いている。1人1台タブレット環境が実現し、文科省の学習者用デジタル教科書普及促進事業によって(教科や学年は限定されるにしても)学習者用デジタル教科書が全国で活用されるようになった。学習者用デジタル教科書活用は、着実に「普通」のものになりつつある。

では、学習者用デジタル教科書が「普通」に効果的に活用されるために、教員間では何が共有されるべきだろうか。

ここ3年ほど、NEW EDUCATION EXPOというイベントで、学習者用デジタル教科書活用をテーマとしたセッションに登壇させていただいている。放送大学の中川一史先生、文科省教科書課の方とのセッションなのだが、会場の反応がいい話題が徐々に変わってきたのを感じている。

当初は「そもそも学習者用デジタル教科書とは何なのか」「授業でどう使わせればいいのか」という疑問を抱いた方が多かったように思う。だから、授業の様子を記録した映像を流すと「どうやって使えばいいのかがよく分かった」というような反応をいただくことが多かった。

また、学習者が学習者用デジタル教科書を自分に合った形にカスタマイズすることが、これまで紙の教科書で学ぶことに苦労していた児童生徒にとっては大きな恩恵をもたらすものであることを指摘して、「特別なことをしなくても、『学習者用デジタル教科書を使うこと』自体に価値がある」と訴えると深く納得してくださる方が多かった。

これは逆に言えば、「まだ学習者用デジタル教科書に触れたことがない」「学習者用デジタル教科書を児童生徒が使うところが想像できない」という方が多いということを示していたのだろうと思う。

それに対して文科省の事業により「学習者用デジタル教科書を使ってみた」という方が増えてきてからは、そうした先生方の思いを代弁するような話をすると非常に盛り上がりを見せるようになった。それは言わば「学習者用デジタル教科書ってこんな程度のものなのか」という思いとシンクロしたと言ってもいいだろう。

学習者用デジタル教科書といっても、その内容は各社、各教科によりさまざまである。児童生徒が学ぶための手段がよく考えられたものもあれば、PDFとほぼ変わらないようなものもある。文科省の事業で学習者用デジタル教科書が導入されたとしても、後者のようなものだった場合はどうすればよいのか、悩む先生方が多いのも無理のないところであろう。そういう人々に向けて「他のツールと組み合わせることで効果的な活用は可能です」と具体的な打開策を伝えたり、「PDFみたいなものであっても全学年分を見られる環境が整えば、これまでの学びを振り返ったり、これからの学びを見通すことに役立てられますよね」と希望を代弁するように伝えたりすると、非常に好意的な反応をいただける。

教員間でもこうした話が交わされることが大切ではないだろうか。学習者用デジタル教科書に限らないかもしれないが、「まだ自分が触ったことがない、どういったものかよく分かっていないもの」を授業に取り入れることをためらう人は少なくないだろう。そのためらいを払拭(ふっしょく)するのは「これは何だ」「どういったことに役立つのだ」ということをオープンに語り合える場であり雰囲気であろう。

イベントのように講師がいなくて構わない。手元に学習者用デジタル教科書があるのなら、それを教員団でいじり倒して「ここ使えるね」「ああいう場面では役立たないだろうな」といった話をし合うこと。それが学習者用デジタル教科書についての理解を深め、実際の授業での活用へとつながっていくことは間違いないと考えている(逆に講師を呼ぶと「講師の先生にお任せすればいい」と考えて自分で考えることをやめてしまったり、講演を聞くだけで満足してしまって、それ以上、活用が進まなかったりすることも多々ある)。

そう書くと「なんだ、だったら学校に他の新しいものが入ってくるときとそう変わらないじゃないか」と思われるかもしれない。その通り。学習者用デジタル教科書活用に限らず、その学校の教育が進んでいくかどうかは、結局のところ「新しいことをオープンに語り合える雰囲気があるか」にかかっているのだ。むしろ「学習者用デジタル教科書」は「教科書」であるだけに、また「ただ使うだけでも価値がある」だけに導入しやすいのではないか。文科省の事業が進むのと軌を一にして、多くの学校でオープンで前向きなトライが進むことを願ってやまない。

2019年度に始まったGIGAスクール構想も、1人1台端末の学習環境が整い、効果的な活用と活用事例の蓄積、端末管理といった次のフェーズに入った。

兵庫県三木市では2020年2月から市内小中学校の児童生徒に1人1台タブレット端末の整備に向けて検討を始め、21年3月に整備を完了、21年度から本格的に活用を開始し、本年で3年目を迎えた。NEXTGIGAを見据え、日々計画的に、端末活用や端末管理に取り組んでいる同市教育委員会教育振興部教育センター主査兼指導主事の武田庸助氏に話を聞いた。

【協賛企画/株式会社内田洋行】

「端末活用は、子供自身が必要なもの、不必要なものを判断しながら活用方法を学ぶとともに、学校、教委、家庭も一緒になって考えることが大切である。『文房具と同じように活用すること』『自宅への端末持ち帰り』などを基本に端末整備を始め、フィルタリングも有害サイトに関する制限など基本的なものにとどめ、比較的自由度の高いものとした」と環境整備当時の教委の姿勢について武田氏は語る。

端末環境整備においては保護者から理解を得ることに重点を置き、端末活用のための土台づくりに取りかかった。平日の夕方や休日に、説明を希望する保護者に対し説明会を実施し、保護者からの不安要素と向き合い、識者の助言も得ながら説明を重ねた。その後、教員用、児童生徒用、保護者用の活用に関するガイドラインを策定し、端末を活用する上で児童生徒ができなければいけないことをICTスキル一覧表(学年別、カテゴリー別)にまとめ、具体的方向性を示した。こうして21年度からの本格的な端末活用にこぎ着けた。

「端末活用の土台づくりにより、子供たちの端末の持ち帰りも常態化され、積極的に活用されるようになった。教員に関しては、端末導入当初、活用の格差が見られた。小学校では少しずつ活用が進みつつあったが、中学校では遅れが見られたので、先進校の公開授業の様子を見てもらうなど活用の啓発を進めた。今では、危機感を持ち、『もっと活用しよう』という意識が醸成されつつあり、今年になってから端末活用に関する相談が増えている。活用事例がクラウド上で市内の教職員に共有されるようになってから、この半年で少しずつ、現場から事例が挙げられるようになってきた」と成果を話す。

「22年度からは『未来を創る学力育成三木モデル』を掲げ、学び方の転換を図るための方向性を示した。教員に対しては研修会を実施し端末活用が目的ではなく、子供の個別最適な学びと協働的な学び、主体的で対話的な深い学びを実現するための『ツールとしての端末活用』を周知した。研修会はスクール形式のものから、参加者自ら授業での活用シーンをイメージしながら端末を活用するワーク形式に変化してきた」と現状を評価した。

1人1台端末の効果的な活用を支えるには端末管理が重要になる。武田氏は「端末管理において重要なことはアカウントの管理で、(1)アカウントに規則性を持たせること(2)クラウドの有効活用(3)学習eポータルとの連携(4)現場の教員とのコミュニケーション――の4点がポイントになる」と指摘する。

「アカウントは小学校1年生から中学校3年生までの9年間、継続して使用しており、誰とも重なってはいけないものである。そこで、学校識別コード+小1入学時の年度+通し番号をアカウントにし、規則性を持たせ検索性を高めた。その結果、学校の閉校や統合の際の対応、卒業後のアカウント削除の対応、コンテンツのライセンス割り当てなど、さまざまな場面で効果を発揮し、端末管理が簡素化された」と具体的な成果を示した。

課題にも直面した。端末の年次更新において整備した1年後に故障や修理が多発し、新入生への4月端末支給が間に合わない課題が生じた。対策として4月に新入生に支給できるよう、24年度の端末の年次更新は、学校サーバーとの接続を廃止し、クラウド上で完結し、アカウントだけではなく、故障や修理中を除き小学校1年生から中学校3年生までの9年間、同じ端末を使用することにした。

端末管理における現場の教員や教委担当者の業務負担軽減に向けては、学習eポータルとの連携を実施した。ICTの知識が豊富でなく苦手な人でもCVSの編集をすればよいだけなので、各校の教員で作業が可能となり、中学校への進学や市内での転出入、教員の異動に関してなども一括で対応できるようになった。「今後は、学習eポータルとの連携をスムーズにするためにも現場の教員とのコミュニケーションは欠かせない」と先を見据える。

「端末活用する際の適材適所を教員がその都度指導するのではなく、最終的には子供たちで判断できるようになって欲しい。端末管理に関しては、端末は『文房具』であり、なくてはならないもの。子供に対し、大切に扱う意識の涵養(かんよう)を図りたい。そのためにもデジタル・シティズンシップ教育をさらに推進し、生活の中にデジタルをうまく取り入れることができる子供や教員を育成していく必要がある」と武田氏は期待を込めて語った。

「注意が散漫になりやすい」「指示が通らない」「ノートテイクに時間がかかる」など、学校にはさまざまな困難を感じている子供たちが多くいる。そんな子供たちの困りごとの背景には、認知機能の弱さがあるかもしれない。認知機能とは、記憶、言語理解、注意、知覚、推論・判断といったいくつかの要素が含まれた知的機能のことで、それらは私たちの全ての行動の基盤、学びの土台といえるものである。この認知機能の弱さが改善されると、学力の向上だけでなく、生活全般の質的向上や自己効力感の向上なども期待できるといわれている。

東京書籍株式会社の「コグトレオンライン」は、そのような認知機能を鍛えることを通して、子供たちをサポートすることを目的としたWebアプリ教材である。2022(令和4)年4月にリリースして以来、小学校、中学校、高校、特別支援学校など、幅広いニーズに合わせて活用されている。導入した学校からは、「文字の形が整ってきた」「集中して課題に取り組めるようになった」「前向きな姿勢が見られるようになった」などの感想が寄せられている。

【PR/東京書籍株式会社】

コグトレオンラインは、児童・生徒のICT端末を使って行うトレーニング教材。Webブラウザで動くアプリケーションのため、アプリのダウンロードは不要である。また、GIGAスクール構想の標準仕様端末に対応しているので、簡単に導入できる。

コグトレオンラインのトレーニングは、どれもパズルやゲームのような内容で、特別な練習や知識がなくても、誰でも楽しく取り組める。全問正解すると「花丸」を獲得でき、そのことが子供のモチベーションをより一層高くする。1回分のトレーニングは約5分。短時間で取り組めるため、朝学習の時間や隙間時間などに手軽に活用できる。

トレーニングは全部で12種類。それぞれが狙いの異なる個性的なトレーニングとなっているため、子供の特性に合わせて実施できる。問題数は3300問以上あり、長期間継続してのトレーニングが可能だ。

さらに、アプリ内の「がんばりノート」では、取り組んだ回数やトレーニング結果を子供自身が確認できる。自分の履歴を確認することで学習意欲が高まり、主体的にトレーニングに取り組める。

「コグトレオンラインmanager」は、コグトレオンラインを利用する子供たちに関わる先生専用のWebサイトである。このサイトでは、子供たちの学習履歴の確認や、教材配信などができる。

子供たちの学習履歴は、グループごと、個人ごとに閲覧できる。グラフや表で表示されるので、視覚的に子供たちの学習履歴を確認できる。

カリキュラム作成・教材配信機能では、トレーニングの分野と難易度、回数などを設定するだけでカリキュラムが自動で作成され、子供たちにトレーニングが配信される。複雑な設定をすることなく、一定のペースで配信が行えるため、「コグトレ」のトレーニングに初めて取り組む先生や忙しい先生でも、安心して活用できる。

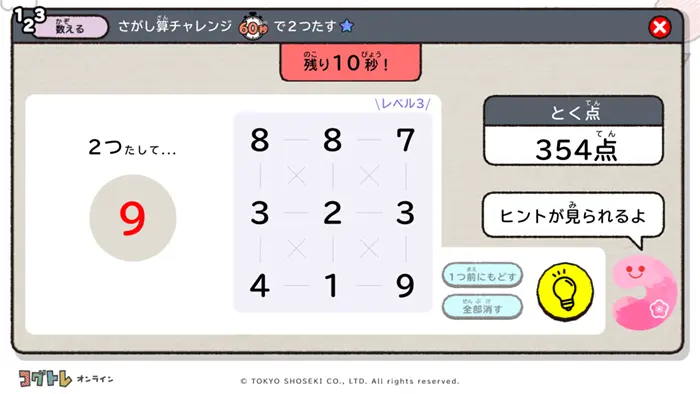

コグトレオンラインでは、23(令和5)年度から24(令和6)年度にかけて、新しいトレーニングや機能の追加を予定している。今年9月には、新しいトレーニング「さがし算チャレンジ」が追加された。このトレーニングでは、注意力・集中力だけでなく、計算の基礎となる暗算力も鍛えることができる。

さらに、24(令和6)年度には、新たに「写す」分野に対応したトレーニングや、子供の成長が見えるチェック機能がリリース予定である。コグトレオンラインのトレーニングを実際に体験してみたいという先生には、体験版を用意している。

また、同社コーポレートサイトでは、ICT活用実践事例として、コグトレオンラインの実践事例を掲載している。実際の活用方法、書籍のコグトレ教材との併用の具体例、指導案の作成などについて、さまざまな校種での活用事例が紹介されている。

サービス詳細や体験版の申し込みは、同社コグトレオンラインサービスサイトを参照。