今の子どもたちが生きるのは「人生100年時代」。子どもたちの人生をより豊かなものにするために、早い段階から金融リテラシーを高めることが重要になっている。2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、消費者トラブルの低年齢化が指摘される。また、決済のキャッシュレス化が進み、お金のやりとりの実感を持ちづらい子どもが増えているともいわれる。

高等学校家庭科の学習指導要領において、基本的な金融商品の特徴や資産形成の視点に触れることが明記され、金融教育への期待とニーズはますます高まっているといえる。

しかし、金融教育と聞くと入り口の段階で敬遠する人も多い。自身が金融や経済分野に苦手意識を抱えている教育関係者もいるのではないだろうか。

教育現場からは、「金融教育の必要性は分かるが、授業をどうやって作ったら良いか分からない」「カリキュラムや教材についての情報がほしい」という声が聞かれる。

金融広報中央委員会は20年以上、現場の教員向けに「先生のための金融教育セミナー」を開催。今年7月にもハイブリッド形式で同セミナーが開催され、盛況のうちに幕を閉じた。

オンデマンド配信に申し込むことによって、このセミナー動画に加え、金融教育のヒントとなる動画10本以上が無料で視聴できる。

オンデマンド配信では小学校、中学校、高等学校で行われた金融教育の実践事例が動画で分かりやすく紹介されている。授業をつくる上で大いに参考になるだろう。それぞれの動画は15分前後とコンパクトにまとめられており、忙しい業務の合間にも視聴できる。

小学校の事例では、横須賀市立夏島小学校・髙岡 政晴教諭による「小学生がお金を稼ぐ!?~お金の学習を通して生き方をより良くしよう~」が報告されている。教育現場では、子どもが現金を手にすることに抵抗を感じる関係者もいる。この実践では児童が学校で学習したことを生かして得た収益をふるさと納税で自治体に寄付することで、収益の有効活用と税の学習が実現した。「どうすればたくさんの人に買ってもらえるだろう」という試行錯誤の過程は非常に興味深く、多くの学校現場に生かせる発表となっている。

中学校の事例では、世田谷区立烏山中学校・小林 桃子教諭による中学校の家庭科の実践「自立した消費者になるために」が紹介された。この実践では、中学校3年間を見通した指導計画を作成しており、3年次には社会科(公民的分野)との連携を図った教科横断的視点も示されている。ICT機器の効果的な活用や地域社会、企業との連携についても触れられており、カリキュラム・マネジメントに課題意識を持つ教員にとっては見逃せない内容である。

高等学校の事例では、新潟県立三条商業高等学校・市川 操教諭が「商業科と英語科における教科横断的な金融教育の実践『日本と諸外国の医療保険制度の比較から』」を報告した。本実践は、商業科で学んだ税金や社会保険などの知識を生かし、アメリカの医療制度についてアメリカの大学生にインタビューするなど英語科で発展させる実践で、生徒が将来自立した生活を営む際にお金で困らない知識を身につけることを目指した。金融教育はどの教科でも実践できることを実感する実践報告である。

オンデマンド配信では他にも、武蔵村山市立第十小学校・今井 一馬副校長、同校・久保田 萌海教諭による実践「規格外野菜の販売体験を通した金融教育のスタート~『食品ロス』に対する総合的な学習の時間の取組 ~」、早稲田摂陵高等学校・米田 謙三教諭による実践「金融・消費者問題を学び、考え、議論し、体験するSTEAM授業~マネビタを活用した授業実践~」が報告されている。いずれも大きな気付きと学びを与えてくれる報告である。

金融教育についての情報が不足しがちな教育現場。「これまでの教員としての経験が生かせず、授業づくりが不安」という声も聞かれる。そんな中、金融や経済、金融教育の専門家の知見は心強い味方となるだろう。

金融教育の専門家による動画では、さまざまな分野の専門家による解説がコンパクトにまとめられており、目的に合わせて視聴できる。

税理士の大河内 薫氏の動画は「お金について学ぶことの大切さ」がテーマ。大河内氏は、金融教育を「生きる力を伝える上で非常に意味がある」とした上で、金融教育の課題も指摘している。現場の教員は多忙なあまり、金融教育の教材研究や研修、授業づくりに時間を割くことが難しい。大河内氏の動画からは、課題に対処しながらより良い金融教育を行っていくヒントを得られる。

大阪大学大学院 経済学研究科の安田 洋祐教授は、「わたしたちの暮らしは金融でどう変わるのか?」と題し、「金融教育をどう伝える?」「『経済成長』の謎を追え!」「資本主義のアップデート」の3項目について解説する。安田氏は動画の中で、金融教育において、個人目線でのライフプランや資産形成だけでなく、わたしたちの暮らしが金融を通して社会とどうつながっているかという視点を持つと、世の中の仕組みを考察する際の解像度が上がると伝えている。

立命館小学校教諭の正頭 英和氏は「学校で金融教育を行うことの意義」を解説する。グローバルティーチャー賞トップ10に選出された正頭氏は、日々教壇に立ちつつ、金融教育教材の監修等に携わっている。それらの経験から、「子どもの挑戦する気持ちを奪わない」ための金融教育について語る。金融教育によって「お金は汚いもの、貯めるもの」という固定観念を変えたいという正頭氏の話からは、いまの時代に合った金融教育のヒントが得られるだろう。

日本経済新聞社 編集委員・マネーエディターである山本 由里氏の動画「成人になる前に身につけておきたい金融知識」では、金融知識を「守り」と「攻め」に分けて解説する。成年年齢の引き下げに伴い、18歳時点でできることが増えた半面、注意を払わなければいけないことも増えている。消費者トラブルに巻き込まれないためにも、成人前に必要な知識を身につけておく必要がある。また、人生100年時代と言われる中、堅実な資産形成について知ることも必須だ。2024年から始まる「新NISA」についても詳しく解説されており、金融知識の底上げにうってつけの内容となっている。

また、東京家政学院大学 現代生活学部 教授/消費生活総合サポートセンター 会長である小野 由美子氏は「特別支援学校における金融教育の実践」と題し、知的障がいのある消費者の金銭管理の学習ポイントを丁寧に解説する。

山梨大学大学院 総合研究部教育学域 教授である神山 久美氏は、「子どもたちの金融リテラシーを育む授業方法」について学習指導要領や教材の例を元に詳しく説明する。

各領域のエキスパートによる動画はいずれも金融教育を考える上で非常に役立つ内容となっている。視聴することで授業づくりの質が大いに向上するだろう。

7月開催の「先生のための金融教育セミナー」では、3つの講演が行われた。オンデマンド配信に申し込むことで、これらのセミナーのダイジェストも視聴できる。

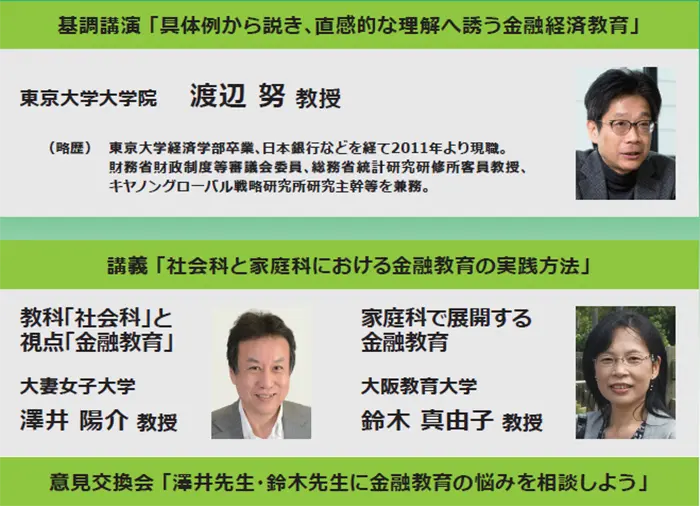

東京大学大学院教授である渡辺努氏による基調講演 「具体例から説き、直感的な理解へ誘う金融経済教育」。渡辺氏は物価や金融政策を専門とする経済学者であり、『物価とは何か(講談社選書メチエ)』『世界インフレの謎 (講談社現代新書)』など多くの著作でも知られる。セミナーでは、一般の人々にも分かりやすい語り口で、「子どもの心にささる教え方とは」など、金融教育の考え方について示唆に富む講演が行われた。

「社会科と家庭科における金融教育の実践方法」では大妻女子大学・澤井 陽介教授による「教科『社会科』と視点『金融教育』」、大阪教育大学・鈴木 真由子教授による「家庭科で展開する金融教育」の講義が行われた。

澤井氏からは社会科の観点から金融教育に取り組むための考え方が提案された。社会科及び総合的な学習の時間の目標、各学年の内容、育てたい資質・能力と関連づけた実践的な授業の事例を紹介。澤井氏は「たくさん覚えることではなく、身につけた知識が生活や行動につながるような学びが大切」と述べている。

鈴木氏からは家庭科における金融教育についての考えが示された。鈴木氏は、今の家庭科が目指しているのは、「クリティカルに意思決定できる消費者市民の育成」であるという。そして家庭科における金融教育は、単なる知識の習得だけでなく、「経済的な生活実践力」の習得のために必要な学習だと強調した。授業づくりのポイントや副教材に活用できるサイト、海外の小学校での実践事例も取り上げており、教育現場に取り入れる上での大きなヒントとなるだろう。

このセミナーを視聴することで、金融教育の在り方や授業づくり、カリキュラムづくりへの実践的なヒントが得られることは間違いない。

セミナーのオンデマンド配信視聴は無料。全国の小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・高等専修学校・特別支援学校(学級)・大学の教員、教育委員会指導主事に加え、教職を目指す大学生・大学院生も視聴できる。

配信期間は2023年10月2日(月)~2024年2月29日(木)となっており、年末年始など時間のある時にじっくり視聴して知見を深めることをお勧めする。

申し込みはこちらから。

◇ ◇ ◇

配信期間: 配信中~2024年2月29日迄

参加費 : 無料

セミナーの視聴環境

パソコン、タブレット、スマートフォンで視聴可能です。

スマートフォンで安定した閲覧を行うためには、Wi-Fi接続でのご利用を推奨いたします。

募集対象: 全国の小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・高等専修学校・特別支援学校(学級)・大学の教員、教育委員会指導主事、教職を目指す大学生・大学院生

主 催: 金融広報中央委員会

後 援: 文部科学省、金融庁、消費者庁、全国都道府県教育委員会連合会、全国公民科・社会科教育研究会、全国家庭科教育協会、日本消費者教育学会、経済教育ネットワーク、日本銀行

〈現役教員による授業実践〉

新潟県立三条商業高等学校 教諭 市川 操 氏

商業科と英語科における教科横断的な金融教育の実践「日本と諸外国の医療保険制度の比較から」

~ 今、私たちが考え、実践するべきこと ~

武蔵村山市立第十小学校 副校長 今井 一馬 氏

武蔵村山市立第十小学校 教諭 久保田 萌海 氏

規格外野菜の販売体験を通した金融教育のスタート

~「食品ロス」に対する総合的な学習の時間の取組 ~

横須賀市立夏島小学校 教諭 髙岡 政晴 氏

小学生がお金を稼ぐ!?

~ お金の学習を通して生き方をより良くしよう ~

世田谷区立烏山中学校 教諭 小林 桃子 氏

自立した消費者になるために

早稲田摂陵高等学校 教諭 米田 謙三 氏

金融・消費者問題を学び、考え、議論し、体験するSTEAM授業

~マネビタを活用した授業実践~

〈金融教育の専門家による授業のヒント〉

大阪大学大学院 経済学研究科 教授 安田 洋祐 氏

わたしたちの暮らしは金融でどう変わるのか?

山梨大学大学院 総合研究部教育学域 教授 神山 久美 氏

子どもたちの金融リテラシーを育む授業方法

東京家政学院大学 現代生活学部 教授/

一般社団法人 消費生活総合サポートセンター 会長 小野 由美子 氏

特別支援学校における金融教育の実践

学校法人 立命館 起業・事業化推進室

教育プロデューサー/立命館小学校 教諭 正頭 英和 氏

学校で金融教育を行うことの意義

日本経済新聞社 編集委員・マネーエディター 山本 由里 氏

成人になる前に身につけておきたい金融知識

(株)ArtBiz 代表取締役/税理士/一般社団法人 未来の先生フォーラム 監事 大河内 薫 氏

お金について学ぶことの大切さ

〈ハイブリッドセミナー(7月開催)の模様〉

東京大学大学院 経済学研究科 教授 渡辺 努 氏

-基調講演-

具体例から説き、直感的な理解へ誘う金融経済教育

大妻女子大学 家政学部 教授 澤井 陽介 氏

-講義(社会)-

教科「社会科」と視点「金融教育」

大阪教育大学 健康安全教育系 教授 鈴木 真由子 氏

-講義(家庭)-

家庭科で展開する金融教育