GIGAスクール構想の実現によって、1人1台端末環境が実現した今、子どもたちが当たり前のようにこれらの情報端末を使って情報活用能力を伸ばしていく時代になった。しかも、学習指導要領(2017年改訂)に学習の基盤となる資質・能力として情報活用能力が位置付けられ、その重要度はますます高まっている。

ただし、その育成に当たっては「各教科等の特質を生かし、教科横断的な視点から教育課程の編成を図る」ことの必要性が示されてはいるが、各学校の裁量に任されている。そのため、総則にある情報活用能力に関する記載の理解がまだまだ進んでいない学校もあれば、教科の学習の中において児童生徒の情報活用能力育成を意図した授業を構想し実践する学校もある、という自治体格差、学校間格差につながっている現状が見える。

このような状況下において私たちの調査研究グループでは、教員が情報活用能力育成を意図した授業を構想し実践することを支援するために、学習過程に関連付けた情報活用能力育成のための授業指標を提案した。

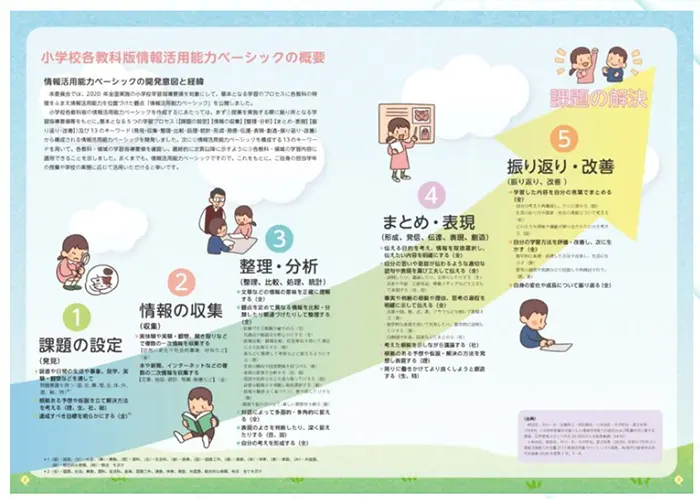

学習指導要領等をもとに、「5つの学習プロセス」【(1)課題の設定】【(2)情報の収集】【(3)整理・分析】【(4)まとめ・表現】【(5)振り返り・改善】を設定し、そこに「13のキーワード」(発見・収集・整理・比較・処理・統計・形成・発信・伝達・表現・創造・振り返り・改善)を位置付けて構成して、「情報活用能力ベーシック」と名付けた(【図1】を参照)。

NEXTGIGAが視野に入ってきている現在、提案から2年を経て、「情報活用能力ベーシック」を取り入れて、情報活用能力の育成に取り組む自治体や学校が増えてきている。ここでは、千葉県船橋市立宮本小学校(秋元大輔校長)の取り組みをご紹介したい。

同校の児童の課題として、自分の考えはあってもそれを発表したり、ノートに書いたりすることに苦手意識を持つ児童が多くみられたという。3年間、国語で自分の考えを表現する喜び、書くことや話す楽しさ、交流の奥深さを感じられるように、「自ら進んで表現する児童」を目指し研究に取り組んでいった。その結果、「表現したい」という思いにたどり着くためには切実感のある課題を持つことや、発信するために必要な情報を収集し、それらを整理したり分析したりして課題を解決していく、そして、対象や他者とたくさん対話する中で自分の考えを形成するプロセスが重要であることに気付いていったという。

そこで、2023年度の研究内容に、「情報活用能力ベーシック」を組み入れ、「情報活用能力ベーシック」を確認しながら教材研究や単元づくりを行った。国語と情報にはとても親和性があることに気付いた先生方は、意欲的に教材研究や単元開発に取り組むようになったと、研究主任の小林真樹子先生のお話である。

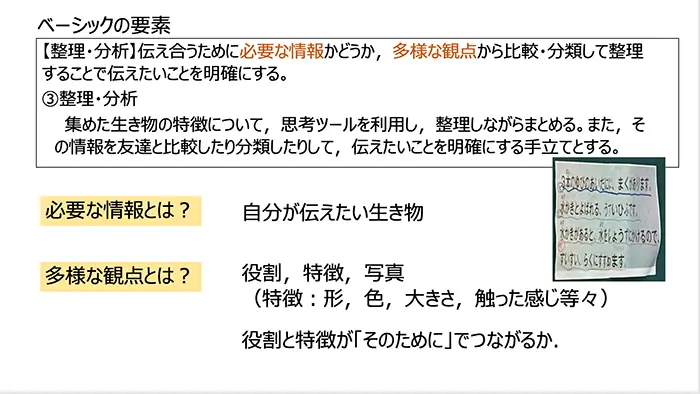

【図2】のスライドは、校内授業研究会において「情報活用能力ベーシック」の文言を国語の内容に読み替えると、本時の時間の中でどのような情報を学習者が整理・分析すればよかったのかを示したものである。「情報」とは何か。そしてどのように活用できるのか教師自身の理解が深まり、結果として子どもたちの情報活用能力を育むことにつながってきているという。今後は、学習者自身が情報活用を意識しながら学ぶことを進め、より自ら進んで表現する姿に近づけていきたいという。このような取り組みが全国の自治体や学校で広がっていくことを期待したい。

参考資料:学習過程に関連づけた情報活用能力育成のための授業指標の開発と評価(2022)/小林祐紀、秋元大輔、稲垣忠、岩﨑有朋、佐藤幸江、佐和伸明、前田康裕、山口眞希、渡辺浩美、中川一史