JICAでは、全国の教員に向けたJICA海外協力隊「現職教員特別参加制度」を、2024年5月から募集を開始する。現職の身分を維持したまま、世界各地に赴き、約2年間の教育支援を行う。2022年から現在まで、ガーナとパラグアイにそれぞれ海外協力隊として派遣された2名の教員の方に、実際の活動内容から、やりがいや困ったこと、隊員として得た学びまで、リアルな声を聞いた。

JICA海外協力隊「現職教員特別参加制度」は、コロナ禍で一時募集を中止したが、2021年度より新規募集を再開。青年海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊のいずれかの隊員となり、中南米や東南アジア、アフリカなど世界70か国以上の対象地域に派遣される。

募集するのは、小学校教育、数学教育、理科教育、美術、体育、音楽のほか、障害児・者支援、幼児教育、学校保健、PCインストラクター、日本語教育、青少年活動、環境教育等。応募資格は20~45歳で、教員の実務経験が3年以上(一部の自治体では5年以上)となっている。毎年、派遣前年度の春に募集を行い、学校長および教員委員会の推薦を受け、面接などを行う。隊員に合格すると、翌年度の4月から約3カ月間、語学をはじめとした派遣前訓練を受け、8月から任地での活動をスタートする。

「現職教員特別参加制度」の参加者からは、「文化の違う国で大きな学びがあった」「教育について改めて考える、良い機会となった」といった声がある一方で、語学や教員としてのスキルに不安を感じ、興味を持ちつつも応募の一歩を踏み出せないという人も少なくない。本稿で紹介する二人の教員は、「JICA海外協力隊によって、自分の経験を広げ、教員としての活動に役立てたい」という思いから、応募にいたった。任地で「自分に何ができるか」の試行錯誤を重ねながら現地の教員や子どもたちと信頼関係を築き、ひとつずつ実践を積み重ねていった二人のエピソードを紹介する。

「ガーナの子どもたちはものづくりが大好きで、とても素直な反応を返してくれます」と話すのは、ガーナ共和国に「小学校教育」で派遣された栗栖潤氏だ。神奈川県横須賀市で公立小学校の教員を6年間勤め、2022年よりJICA海外協力隊として、ボルタ州サウスダイ郡ペキにある小学校で、日本の情操教育科目にあたる「クリエイティブアーツ」を担当した。

大学卒業後、小学校教員になった栗栖氏は、当初はJICA海外協力隊についてほとんど知らなかったという。教員の仕事に楽しさを感じつつも、教員3年目を過ぎたころから、「小学校の担任は、子どもたちにとって大きな影響を与えるが、教員は自分が経験してきたことしか子どもたちに語れない。だからこそ、もっとさまざまな経験を積んで、魅力的な人間になりたい」と、考えるようになった、という。

そんな折、JICA海外協力隊でミクロネシアに行った先輩教員からのオンライン授業の受け手をした。「海外協力隊なら、特別な経験ができる」と、現職教員特別参加制度による応募を決意。「海外に行くことの不安はなかった。機会をいただけることがありがたい」と考えた栗栖氏は、試験を受けるために苦手な英語を勉強しなおし、ガーナ共和国に派遣されることとなった。

2022年7月から約2年間、派遣先の小学校でクリエイティブアーツの授業を現地の教員とともに行い、同職種の隊員と指導案を作成するほか、学校を越えて地域の教員向けワークショップを企画・実施するなど活躍した。

しかし、最初から順調にいったわけではない。「クリエイティブアーツは小学校の中でも優先度が低く、授業がほとんど行われない。あったとしても知識偏重で、実際の創作活動が伴っていなかった」と話す。その一因に、ガーナの教育省が定めたカリキュラムが複雑であったことを挙げる。また、実技をしようにもハサミすらなく、紙を切るだけで一時間の授業が終わってしまうこともあったという。

当初、カリキュラムに沿った指導案をつくろうとしたが難航。ここで栗栖氏は情操教育の原点に立ち返り、「子どもたちが、ものを作り出すことを楽しみ、表現することに喜びを見つけ、お互いの作品を認め合う多様性を大事にしたい」というところから始めた。

教材が不足している中、身のまわりにある自然の植物や石、廃材の布などを利用し、コラージュアートを作成した。「上手い下手は関係ないということを伝えたので、子どもたちは純粋につくることを楽しんでいた。次第に、自分から身のまわりのものを使ってつくり始め、私に見せてくれる子が増えていった」という。まずは楽しむことから始め、カリキュラムに沿った指導案づくりへと展開していった。

そうした子どもたちの姿や、栗栖氏の取り組みを見た教員たちも、情操教育への取り組みを始めるようになり、栗栖氏の指導案を実践したり、自分から提案を行ったりしてくるようになったという。

「子どもたちが楽しむ姿を見ることも嬉しいが、カウンターパートの教員と信頼関係を深め、一緒にワークショップや授業をつくり上げていったりできたことにも、とてもやりがいを感じた。一人ではできない規模のことができるようになっていった」と、栗栖氏は2年間の成果を振り返って話す。

帰国後、横須賀市の小学校に戻る栗栖氏は、JICA海外協力隊で得た経験を持ち帰り、「ガーナの小学校とオンラインでつなぎたい」と、教壇に立つことを楽しみにしている。

「『情操教育の大切さ』を改めて考え言語化して授業を行ってきたことで、教科の本質を改めて考えたり学んだりすることができた。『分かる、できる、楽しい』授業を大切にすることは国が変わっても共通している。マイノリティの立場に置かれたこと、異なる文化や歴史に触れたことで、日本を客観視し、自分の視野も大きく広がった。多様性を子どもたちに伝えるうえでも、全てが良い経験になった」と話す。

さらに、これから参加する教員の方々へのメッセージとして、「海外協力隊は勇気がいる決断ではあると思う。嬉しい、楽しいだけではなく、つらいこともあるが、こうした揺れ幅を含めて、必ずプラスになる。日本で教員をした経験は、必ず生きてくるので、自信を持ってほしい」と伝えた。

2人目に紹介するのは、2022年から2年間、「小学校教育」でパラグアイに派遣された高須知世氏。東京都立川市の小学校で通級クラスを担任後、セントラル県ビジェータ市にある小学校に赴任。算数の教材開発の支援や、指導力向上に向けた教員向けの公開授業、勉強会などを企画・実践を担当した。

高須氏は大学在学中から国際協力に興味をもち、所属していたボランティアサークルでJICA海外協力隊「現職教員特別参加制度」を知った。もともと教員を目指していた高須氏は、「先生の道を歩みながら、その経験が国際協力で活かせるのであれば、目指さない選択肢はない」と考え、教員になる前から隊員になることを目標のひとつとしていた。

しかし、実際に教員を始めてみたところ、「日本で教えることも難しいのに、違う言語で教育支援ができるのか」という課題が自分の中に生まれ、3年目での応募を躊躇し、5年目で応募に至った。コロナ禍で自粛を余儀なくされているなか、スペイン語を自主的に学び続けていたが、語学には不安が残ったという。

2022年9月、パラグアイの小学校で活動をスタートした高須氏は、最初の壁に突き当たる。まずは学校に慣れることと言われたものの、ほとんどの教室のドアが閉め切られた状態で、何もできない日が2週間ほど続いた。高須氏は、「確かに、どんな人間かもわからない外国人には何も頼めないだろう」と考え、先生に向けて自己紹介プレゼンを行った。そのうえで「サポートをさせてほしい」と伝えたところ、今度は子どもたちの学力向上を求められ、いきなり一人での授業を任されてしまったのだ。信頼性構築のためにも、まずは相手の要望に応えてみようと思い、言葉が通じにくい慣れない環境の中、算数の授業を受け持つことになった。しかし、一人で授業を行うだけで、他の教員が見学しに来るわけではなく、教員の空き時間の確保にしかなっていなかったという。

そこで、高須氏は新年度が始まる前に校長と来年度の自分の活動について相談し、翌年度からは、受けもつ授業時間を減らし、授業観察を中心に行う体制に切り替えた。さらに月1回の校内研修会のほか、市内での研修会も企画した。

パラグアイでの教育環境は日本とは大きく異なり、鉛筆やノートなどの文房具が年度ごとに支給されるものの、紛失して持っていない子どもたちも多い。また、登校率も高くなく、特に担当した算数は「6年生でも、基礎基本ができていない子が多く、置いてきぼりになっている」現状があったという。

「制度を利用できる3年間ですぐ隊員にならず、7年間日本で教員をしたことで、1年生、4年生、6年生、さらに通級の教員を経験ができた。結果として、パラグアイでの指導にも生かすことができた」と話す。

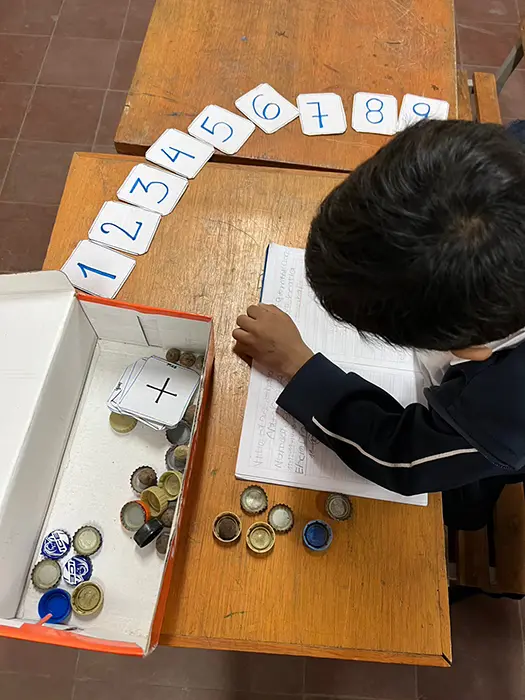

高須氏は、研修会などを通じて算数の基礎基本の大切さを伝え、子どもたちが興味をもって取り組める教材の紹介などに努めた。そのひとつが、日本の小学校の定番教材である「算数セット」だ。カラフルなおはじきや棒状の道具、数字のカードなどで、数を数えたり、計算をしたりする際の補助道具として使われている。高須氏が日本の教材をサンプルとして紹介したところ、同校の教員の一人が保護者と協力して、ペットボトルの蓋やストローなどを使った手づくりの算数セットをつくったのだ。「クラスの全員とまではいかなかったものの、その算数セットを使って、数を数えられない子どもたちも何度も数を数えたり計算をしたりしたことで、算数の力が伸びた」という成果にもつながった。

高須氏は、「日本で海外協力隊に行った方のお話をうかがった際、とても語学が堪能で、すでに沢山の実績を持っている方だったため、特別なスキルや成果がないとできないのでは……」という思いがあったことを明かした。しかし、実際に任地先へ行って、多くの隊員に出会い、それぞれが『自分にできること』をやっていたということに気付いたという。

パラグアイに来て、見えてきたものも多かったとして、高須氏は、「日本でも教員として、多様な子どもたちの立場に立って考えていたつもりだったが、ここで活動して、これまでを振り返った時に、十分に相手の気持ちに沿えていなかった、もっとこういう思いがあったのでは、というところに気付くことができた」ことを挙げた。

さらに、「日本は教科書や指導書などもとても優れている。校内研修や授業公開、授業観察などは忙しいけれど、自分の指導を見直す機会であったことを感じた」と、日本の教育の良さを改めて感じるきっかけにもなったという。

高須氏は、2年間の海外協力隊の経験を踏まえて、「ここで得たものを、子どもたちに還元していく使命感を感じている。学校や教育の形もさまざまであることを学んだので、色々な学校で自分を磨きながら、多様な子どもたちに出会いたい」と、今後の抱負を語った。

そして、これから参加をする教員の方々に向けて、「さまざまなライフイベントがある中で、行けるタイミングは人それぞれ。私が参加を決めた際、『行けない言い訳』はたくさんあったが、『絶対行けない』という理由はなかった。だから、『今、行くしかない』と思った。成功も失敗も自分の成長につながったと思っているので、悩んでいる人がいればぜひやってみてほしい。一歩踏み出せば、自分にもできることは必ずある」とメッセージを伝えた。

今回紹介したお二人は、それぞれが日本で得た教員としての経験を生かし、現地で悩みながら、「自分にできること」を見つけ、工夫を重ねていった。実際にお話をうかがってみたところ、苦労の中にも沢山の喜びや学びを見出し、教員としてだけでなく、人間としても広い視野や気付きを得ていったことが感じられた。

今年度の募集は、2024年5月からスタートする予定だ。興味のある方は、ぜひ下記の「JICA海外協力隊」のサイトをチェックし、現職教員特別参加制度に関するオンライン説明会へも出席してほしい。

現職教員特別参加制度に関するオンライン説明会は3月16日、27日、4月14日、5月24日に開催予定。申し込みは以下サイトから。