最近では、「ICTは学びに役立つためのツール」という考え方が先生方に浸透していると思います。

しかし、私はそれに加えて、子どもたちが、情報活用能力を高め、大人になっても高齢になっても主体的に学び続けられる能力が重要だと考えています。

自分が知りたい情報を集めるためには、どのようなICTの機能を使えばよいのかを、考え選択する力が重要だと考えています。例えば、自分の学区にある歴史を調べようとインターネットを検索しても、そこが有名な場所なら別ですが、ほとんどの場合出てきません。いつまでもインターネットで検索するのではなく、タブレットをもって、地域の図書館や資料館を訪問し、古書を探したり、そこに勤める学芸員や地域の高齢の方のインタビューをタブレットで動画にしたりする方が有益な情報が得られます。

また、植物観察や栽培なら、Google Lensを使って植物の名前を同定したり、そこからYouTubeを使って、栽培方法を学んだりできます。

このように、先生が、端末の使い方について子どもたちにいつも指示するのではなく、どのような方法で学ぶかを子どもたち自身に考えさせることが重要で、それが「児童生徒が主役になる」学習につながっていくのだと考えています。

私が経験した例をご紹介いたします。小学校で勤務していた時のことです。総合的な学習の時間で、近くに流れる川の水質を調査していました。パックテストを使って、水質を調べていましたが、1カ所では、きれいなのか汚れているのか分かりません。そこで、インターネット掲示板やテレビ会議を使って、川の上流と下流の学校の児童と交流し、意外にも上流が汚れていて、水が流れているうちに水草などで浄化されている不思議な川であることが分かりました。その学習の成果は、茨城県つくば市の電子黒板を使ったプレゼンテーションコンテストでも披露され、発表した児童たちはとても満足そうでした。その子は、川の不思議に興味を持ち、中高校生になっても、川の調査を続け、さらには地球環境を学ぶため大学に進学したそうです。

つくば市では、GIGA端末を活用した問題発見解決学習の成果の発表の場として、20年以上前から、つくば市プレゼンテーションコンテストを開催し、多くの小中学生が自信満々の発表を行うなど児童生徒が主役となる場となっています(写真1)。

また、附属小中学校の事例ですが、その児童は、小学5年生の時から、祖母が住む茨城県ひたちなか市の津波のハザードマップづくりを行っていました。そのことを知った大学や行政が協力し、中学1年では、学会で発表したり、人工衛星のデータを使ったりして、広域なハザードマップ作りに役立てています。(写真2)。

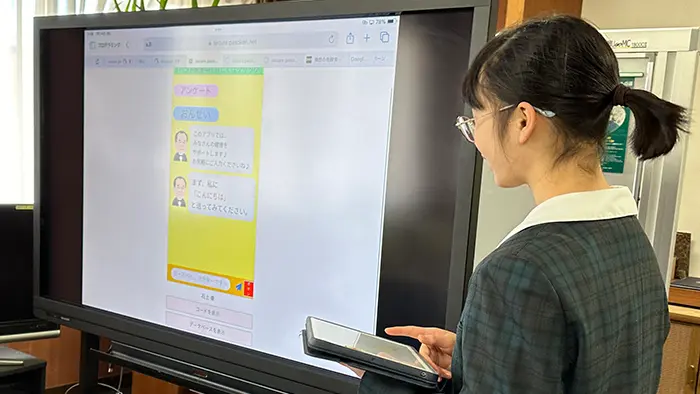

さらに、中学校の生徒は、学校でGIGA端末を使って健康サポートアプリを作成しています。学校だけでは時間が足りないため、GIGA端末を家庭に持ち帰り、プログラミングの作成をしています。学校の教員だけではなく、プログラミングに詳しい他校と連携しながら、より完成度を高めています。この成果は全国中学生創造ものづくり教育フェアプログラミング部門で文部科学大臣賞を受賞しました。写真は、ソフトウェアをプログラミングしたGIGA端末を使って、茨城大学学長室にて学長に説明している様子です(写真3)。

これらの事例で共通していることは、先生が用意した課題や教材で学ぶのではなく、自ら課題を見つけ、追究方法も自分たちで考えながら問題解決していく学習が展開されています。まさに「児童生徒が主役」となる学習と言えるでしょう。

現在、全国で探究学習を行っている学校が増えており、それが可能となったのもGIGA端末があってこそだと思います。

探究学習と銘打っていても、課題がみんな一緒、調べ方も一緒、ゴールも一緒では、一斉学習と変わりなく「児童生徒が主役」とは言えないでしょう。せっかくGIGA端末が1人1台整備されているのですから、もっと学習の自由度を多くして、子どもたちが心から「ワクワク、楽しく探究する学習」「自信満々に学習成果を発表」が行える学習環境を整え、「児童生徒が主役」となる場をつくっていきたいと考えています。