全ての公立小中学校などで学校図書館図書標準の達成を目指した第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」(2022~26年度)が4年度目に入った。並行して読書習慣の形成を目指した第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」も3年目となり、国を挙げて子どもの読書活動の環境整備が進められている。この中で大きな役割が期待される学校図書館の充実のポイントなどについて、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課の田中勉図書館・学校図書館振興室長に聞いた。

――第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」の3年目が終了し、4年目に入りましたが、進捗をどのように受け止めていますか。

第6次計画では、学校図書館図書標準の達成に向けて、計画的な図書の更新や、新聞の複数紙配備、あるいは学校司書の配置拡充といったことについて、引き続き整備できるように地方財政措置が講じられているところです。

図書標準の達成率、新聞の配備率、学校司書の配置率はいずれも増加傾向にあります。ただし、これまでも指摘していますが、地域間格差が生じている状況のため、文科省としては地方公共団体で予算措置がなされるよう、各教育委員会などに対して周知を引き続き図っています。

同時に、学校図書館の活用事例なども紹介しています。どのような場面で学校図書館が活用できるのか理解を深めることが重要だと考えており、文科省では学校図書館の活用促進のためのモデル事業を実施しています。

例えば、大阪府教育委員会では言語能力や情報活用能力の育成に向けて、学校図書館を活用した授業実践に取り組んでおり、この成果として、学校図書館を活用した授業の展開例を学年や教科別に蓄積してウェブサイトで公表しています。また、東京学芸大学では授業事例のデータベースを構築しており、指導案やワークシート、ブックリストなどが多く掲載されていますので、こうした発信も積極的にご活用いただきたいと思っております。

その他、各都道府県教育委員会の学校図書館担当の指導主事を対象とした動画を作成しており、計画の趣旨や多様な実践事例も紹介しています。

――図書整備等5か年計画と合わせて進められている、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(第5次)は3年目となりますが進捗はいかがでしょうか。

この計画では、4つの基本的な方針(①不読率の低減②多様な子どもたちの読書機会の確保③デジタル社会に対応した読書環境の整備④子どもの視点に立った読書活動の推進)を掲げています。すべての子どもが読書活動の恩恵を受けられるよう、家庭・地域・学校などを中心に多様な関係者が連携協力する取り組みの展開が重要であると考えています。この第5次計画では、不読率(1カ月に本を1冊も読まない子どもの割合)の目標値を掲げました(小学生2%以下、中学生8%以下、高校生26%以下)。一方で、(公社)全国学校図書館協議会の第69回「学校読書調査」によると、24年度の不読率は小学生が8.5%、中学生が23.4%、高校生が48.3%となっております。

不読率の低減につながる取り組みとしては、例えば高校での全校一斉読書やビブリオバトルなどが取り上げられることが増えていますが、そうした活動が定着している学校では、学校司書が巡回してきめ細かく対応していたり、図書館の活用方法などのオリエンテーションを開いたり、授業支援などで学校図書館がコミットしているといった取り組みが見られます。そうした活動を着実に進めていくことも重要と考えています。

――こうした2つの計画を中心に、今年度予算でも「読書活動総合推進事業」という形で盛り込まれていますが、どのように進めていく計画でしょうか。

読書活動総合推進事業では、モデル事業と調査研究の2本柱があり、モデル事業のうち「①発達段階などに応じた読書活動推進事業」に関しては、不読率の低減に向けた先導的な取り組みや、発達段階や多様な子どものニーズなどに対応した効果的な取り組みを重点的に行うものです。

また、「②学校図書館図書の整備促進事業」では、新しいトピックに関する書籍(SDGsなど)や新聞、優良図書、また授業に必要な基本図書など、整備が必要なものについて再点検を行い、計画的な図書の更新を定めた図書整備計画の策定などを進めるものです。

もう1つの柱の「読書活動の推進等に関する調査研究」は、子どもの読書活動や図書館の実態把握など、諸制度の見直しや施策立案に必要な基礎的な資料を得るために調査分析などを行うものです。

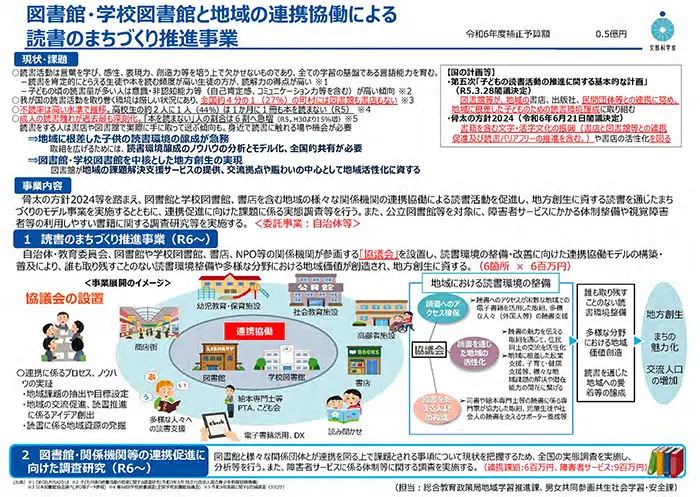

さらに、昨年度の補正予算で、「図書館・学校図書館と地域の連携協働による読書のまちづくり推進事業」を計上しています。例えば、図書館が書籍・雑誌を購入する場合は地元書店から購入していたり、図書をビニールでコーティングする作業を地元の福祉事業所や地域のボランティア団体が行ったり、というような図書館と書店、地域が連携する取り組みが増えています。東京都の町田市立図書館では地元書店で図書館資料の受け取り・返却できるサービスを実施しています。このサービスによって書店への訪問機会が増え売上増につながっています。

先程も触れました不読率などの課題を図書館・学校図書館の中だけでなく、フィールドを広げて対応して行くことも非常に重要ではないかと考えています。実際に調べ学習などのフィールドは商店街など学校外の地域にも数多くありますし、地域書店の活性化にも資する地域全体での読書の推進の取り組みが進むことを期待しています。

――学校現場も含めデジタル化が進められていますが、デジタル化社会の中での学校図書館の役割をどのように考えていますか。

学習指導要領では主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を通して児童生徒の資質能力の育成を図るためには、児童生徒の実情を踏まえながら教科書・資料集などの教材、図書・新聞・雑誌・インターネットなど効果的に組み合わせて活用することが重要とされています。GIGAスクールの進展のもとで、学習活動を充実させていくためには、授業の内容を豊かにして理解を深めるための「学習センター」としての機能と、児童生徒の情報活用能力などを育成する「情報センター」としての機能を有する学校図書館の利活用が必要不可欠であると考えています。学校図書館の図書情報をデータベース化し、他校の学校図書館や地域の公立図書館などとオンライン上で共有することで、地域全体の図書の共同利用や各種資料の検索など、多様な興味関心に対応することが可能となり、探究学習の可能性を広げることにつながります。

また、生成AIに関しては、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」でも示されていますが、全ての学校において、情報の真偽を確認することや情報活用能力を育む教育活動を一層充実し、AI時代に必要な資質能力の向上を図る必要があるとされていますが、この点においても、学校図書館の役割は非常に大きいと思っています。

さらに、電子書籍など本のデジタル化が進んでいることから、公立図書館や学校図書館での電子書籍の活用事例なども出てきており、1人1台端末が整備されていることも踏まえて、電子書籍の活用も期待されています。

文科省では、学校図書館の役割が発揮できるよう、引き続き、学校図書館などの整備・充実を図ってまいります。