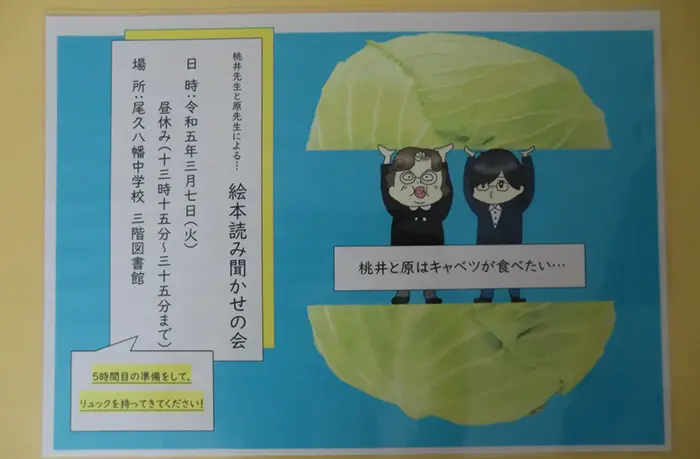

本校では読書活動推進の一環として、図書館に親しみをもってもらうために学校図書館オリジナルキャラクターを作成した。オリジナルキャラクターを使った企画の運営に図書委員会を中心とした生徒が携わることで、生徒目線で図書館への来館を促す企画を多く生み出している。他にも、教員による読み聞かせの開催やブックロードでの本の紹介、主要教科だけでなく道徳の授業を図書館内で行うなど、日常的に生徒が図書館に訪れる環境づくりを行っている。

授業における学校図書館の活用も前向きである。ここでは美術科と保健体育科による教科横断型のクロス授業の実践を紹介する。

この授業は東京都荒川区の研修「図書館活用研究授業」で行われ、荒川区内の多くの図書館関係の教員や学校司書が本校に来校し、ご指導、ご意見をいただいた授業である。

図書館を使った授業は特別なことではなく、生徒たちが積極的に授業に参加し、理解力を上げるためのツールの一つとして図書館があることを教職員に実感してもらうため、同一テーマを取り上げ、各教科の単元から授業をし、教科横断することで生徒たちの理解を深める授業内容を学校司書から提案をした。資料をそろえるために、学校司書はそれぞれの教科の狙いを把握し、授業者との話し合いで専門的な本も必要と判断し、公共図書館からも取り寄せた。また、2クラス同時の授業展開のため、資料は130冊ほど使用し、本を持たない生徒がいないよう準備した。

使用しやすい資料は荒川区内の小・中学校に声を掛け、複本でそろえた。図書館内では、一カ所に生徒たちが固まらないように資料を載せたブックトラックを館内の何カ所かに配置し、机上にも見やすいように配置することで、すぐに手に取れるようにした。

◎視点を変えることで多様な思考を養う

同じ「関節・筋肉・骨」を扱う本だが、保健体育科の視点、美術科の視点の両視点で資料をそろえた。美術科が1時間目のクラスでは、ほとんどの生徒が人の体の全体を表現したデッサンの図書など美術科の視点で本を選んでいた。一方、1時間目が保健体育科で、筋肉や骨の仕組みを学んだ生徒たちは2時間目の美術科の授業では、体のつくりや体の一部の働きなどの図書である保健体育科の視点で本を選んでいた。仕組みの分かる保健体育科視点の本で理解を深め、美術科視点の本で技術を学ぶ。デッサンひとつでも知識があると選ぶ本も変わり、より忠実に表現することができるという興味深い結果を知ることができた。この調べ学習により保健体育科では体のつくりと運動の関係を知ることで無理な動きはけがにつながることを理解し、美術科では体の仕組みと動き方を知ることでより正確なデッサンをすることができた。

◎他教科を知り担当教科の理解を深める

授業者自身も互いの教科について理解し、他教科を知ることで、他教科の新しい視点で自分の授業を展開することができ、自身の教科の理解の幅も広がった。「図書を使うということは五感で学ぶこと」「知識を可視化することや、自分で図書を探したり、選んだりすることが深い学びにつながる」などの意見が聞かれた。また、両方の教科で共通した意見は「図書を使った授業をして、一つの知識を得るために読んだものが、複数の知識を得ることにつながった」「医学的な分野が互いに重なっていることがわかった」「やってよかった」など、授業者自身が図書館を活用した授業の必要性を実感し、深く理解していく様子がうかがえる。

◎新たな課題の発見

美術科では、次のような課題を見いだしていた。

▽ICT活用や図書利用により学習活動を活性化させ、鑑賞活動の効果をより高める▽情報を写真に残したり、文献を引用したりする際の図書やネットの著作権など、情報の取り扱いの重要性について理解を深めていく▽実際にあった事例を上げるなどして、その行為が他人の権利を侵害することを明確に説明する▽著作権が創造的な働きを奨励し作品を守ることで、文化や経済の発展に貢献していることも説明し、デジタル社会での適切な情報の扱い方などを身に付けたい。

クロス授業は、生徒たちが見方や考え方を広げ、さまざまな資料を手に取り、興味を持って積極的に授業に参加し、問題意識を持続できることが分かった。この授業を通して、学校図書館内の文献を通じて学習内容に繋がりがあることを生徒が実感する機会となった。

今後は、技術の適切な活用や課題に合ったカリキュラムの開発などが求められ、学習成果の評価方法も重要な課題である。学校図書館の活用も、図書利用とICT活用のそれぞれの特性を理解し、双方を生かして行くことで実体験の大切さにつなげていけるよう、検討する必要がある。

(東京都荒川区立尾久八幡中学校教諭・原ちあき)