この国を読書立国にしたい。教職生活が最終段階に入り、これまでを振り返って、今強く思うことである。人生は人との出会いで決まる。同時に、良書との出会いにより人生が変わっていき、その様を自分自身も楽しんでいる。私自身、過去に何度か「読書スイッチ」が入った経験があり、何とか子どもたちの読書スイッチをオンにし、心豊かな人生を送ってほしいと思い、取り組みを推進している。

本校は滋賀県の湖北地域、伊吹山のふもとに位置する全校生徒253人の学校である。校訓「自然に学ぶ」、学校教育目標「心を鍛えよ 体を鍛えよ 頭を鍛えよ」の学校教育目標のもと、近年、読書活動にも力を入れている。米原市からも学校司書が配置され、読書環境もずいぶんよくなった。

以前は、「暗い、汚い、活気がない」がそろった学校図書館だったようで、学校司書は当時のことを、「書庫のよう」「存在感が薄い」「利用習慣がない」と振り返る。そこで、当時の校長と学校司書が「生徒が『来たい』と思う学校図書館に」というコンセプトを持ち、学校図書館改革が始まり現在に至っている。

2023年度には生徒ボランティアと教員で大掛かりな図書館リニューアル作業を実施。その後も随時行ってきた結果、今では「清潔、使いやすい、読みたい本がある」状況になった。学校図書館入口の展示コーナーは、季節や時期に合わせて、好奇心が広がるような工夫をしている。24年度には図書館までの廊下にも展示スペースを広げ、それを眺めていると自然と学校図書館へ行けるようにもした。

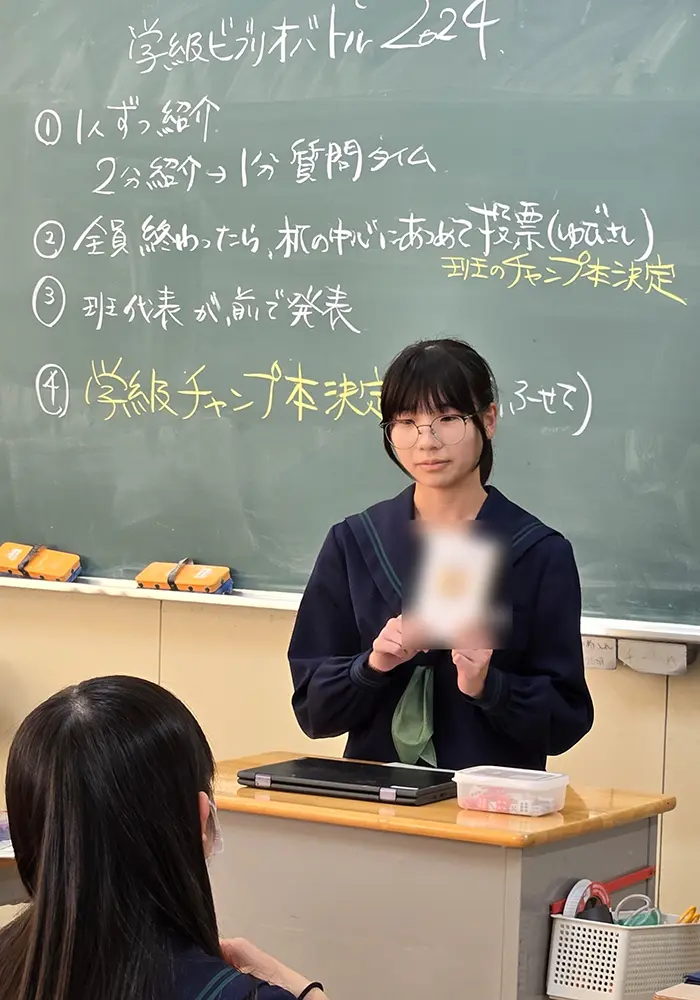

本校では、22年度からビブリオバトルに取り組んでいる。自分の読んだお気に入り本を3分間で紹介する取り組みだが、まず学級の班で行う。お気に入り本に対する班員の質問にも答え、その後、班代表のチャンプ本を決める。次は、チャンプ本に選ばれた生徒が、学級全員の前でお気に入り本を紹介し、質疑応答の時間となる。最終的に学級代表を選び、全校ビブリオバトルにつなげていく。振り返りアンケートでは、8割以上の生徒が楽しかったと回答した。このビブリオバトルのあとは、今まで借りなかった本に興味を持つ生徒も増え、学校図書館の利用率も上がった。これは、同世代から薦められることの影響が大きく、生徒の読書の幅が広がったと考えている。

また、私はビブリオバトルの取り組みが、今求められる「思考力、判断力、表現力」の育成にもつながる効果的な活動だと感じている。生き生きと自分の言葉で、全校生徒の前で語れる生徒の姿や、質問を受け即座に返す姿には感動をし、このような力をもっと強みとして伸ばしていきたいと思う。

なお、全校ビブリオバトルは学校司書の指導・支援のもと、司会なども生徒が行う生徒主体の活動としている。取り組み後には、学校司書は「生徒と心の距離が近づいた」と感じており、実際に生徒の方から学校司書に話し掛けてくることも増えた。

現在、不登校が大きな課題となっている中、本校では「全ての生徒に居場所と出番と活躍の場を」の考えのもと、さまざまな取り組みを行っている。学校図書館を心地よい居場所、交流の場としても位置付けており、居場所として利用する生徒も増えた。また、不登校生徒も何らかの学びにアクセスさせたいと考えている。本校では不登校生徒のための別室を運営しているが、別室登校のプログラムにも学校図書館での活動を位置付けている。学校司書が別室登校をしている生徒と関わりを持つことで、良書と出会い、読書スイッチがオンになる可能性もある。私は、「一日中、図書館で過ごしてもいいよ」と別室登校をしている生徒に伝えている。

子どもたちに読書をすすめ、読書習慣の確立を目指すときに、大人や教員の役割も重要である。先に紹介したビブリオバトルでは教員も参加し、お気に入り本を紹介する。また、学校司書が展示コーナーに教員の好きな本を並べコメント付きで紹介している。

こんな私は、実は23年度に図書館司書の資格を取るために、大学の通信制にも籍を置き、校長と二足の草鞋(わらじ)を履き学んだ結果、無事年度内に資格の取得ができた。大人が学び続けること、本を読む姿を見せることが、子どもの読書スイッチをオンにし、この国を読書立国にする一番の近道だと考え、今後も読書活動及び図書館教育の充実を図っていきたい。

(滋賀県米原市立大東中学校校長・河地誠)