神戸市立小部中学校は六甲山北側の住宅地に建つ、1学年5クラスの中規模校である。2023年度に45回生が入学するタイミングで本校に初めて図書館司書が配置され、図書館を用いた情報活用授業への大きな推進力を得ることとなった。45回生は図書館を学習拠点に、情報活用能力や言語能力の向上を目指すことを学習指導の柱の一つとしてスタートした。

小学校時代にも司書配置がなく、書籍を使った調べ学習の経験がほぼなかった入学時の白紙の状態から、高等学校で重要視されている「探究学習」のできる生徒へと育成するのが私たちの目指すところである。しかしながら、全ての公立中学校が抱える課題であるが、各教科で教えるべき内容が多く、一つの教科で長時間を割いての探究学習をさせることは非常に難しい。そこで本校では、複数の教科の教員が連携を取り、成長段階を意識しながら情報活用授業を積み重ねていくという方法を取った。

1学期は図書館での授業経験のある国語教員のもとで多くの経験を積ませ、情報活用の基礎能力を身に付けた。そして、生徒たちが図書館での授業に慣れ、自立して調べ学習を進められるようになった段階で、他教科へと活動を広げていった。各単元で図書館を使用した時間は1~2時間程度であるが、合計すれば1年間で10時間を超える授業数となる。主体的に調べることの価値を知り、図書館での活動を心待ちにする生徒たちに育っている。以下、1年次の図書館活用授業の主なものを挙げる。

〇国語科:オリエンテーション(目当て/中学校の図書館に興味を持つ)

〇国語科:野菜について調べ、文章を書く(目当て/ブックリストやパスファインダーを使って情報を得る)

〇国語科:何かの「モノ」について調べ、モノになりきって詩を書く(目当て/十進分類で自分の求める情報の載っている書籍の見当をつけて探し、目次や索引を活用して情報に辿り着ける)

〇国語科:戦争についての調べ学習の前後で同じ物語を読み、感想を比較する(目当て/友達と協働しながら調べ、知識や情報を持つことが読み方や考え方に影響することを知る)

〇総合的な学習の時間:ものづくり体験校外学習の事前学習として、パンフレットの中の知らない用語や工程について調べる(目当て/自立した調べ学習を行い、事前に知識や情報を得てから活動に臨むと、充実した活動ができることを知る)

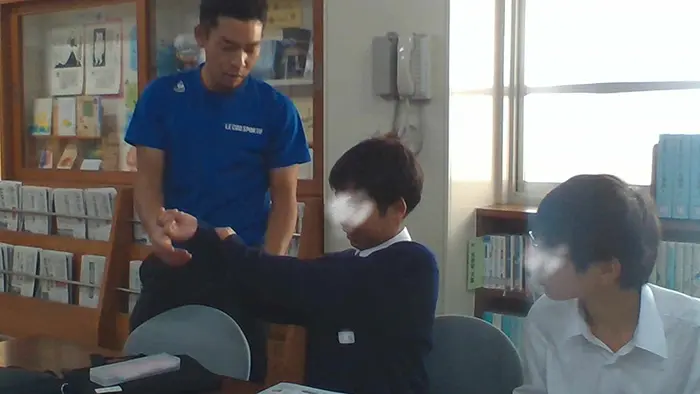

〇保健体育科:筋肉の特性や動きを調べ、考案したトレーニング方法を互いに教え合う(目当て/目的を意識しながら必要な情報を得ることが、よりよい発表につながることを知る)

〇社会科:アジアやEUについて調べたことを根拠に、今後の発展や世界情勢について自分の考えを持つ(目当て/調べたことを根拠にすることで、自分の考えが確かなものになることを知る)

〇国語科:書籍のみチームとインターネットのみチームに分かれ、クイズ対決をする。その後、双方の便利さや不便さ、充実した調べ学習の在り方について意見を交流する(目当て/それぞれの情報源の利点と欠点を知り、場面や目的に応じて使い分けられるようになる)

教科を横断した計画を立てるときに大切なのは、連携の「柱」となる教員をつくることである。本校ではそれを国語科(図書館担当)教員が担い、図書館を活用した授業の様子を全教員に配布する「学習指導部通信」の中で積極的に公開した。それにより教員同士が他教科の授業に興味を持ち、対話を深め、それぞれの教科の新しいアイデアにつながっていった。

教員同士や司書との対話の中では「生徒が現在どんなことができて、どんな課題を持っているか」という「現在地」の情報共有や、「この授業で何を成長させたいか」という目標の構築を共に行い、教科を超えて歩んでいくという意識を大切にしてきた。

24年度、2年生に進級以降も複数の教科で調べ学習の経験を重ねるとともに、国語科ではレポートやパワーポイントの作成などの情報を発信するための技術を学び、それを他教科に汎用させてきた。2年生の2月には社会科と国語科を横断して修学旅行の事前学習を行い、最初に設定した「課題」を調べる中で次の「課題」を見つけるという「スパイラル方式」でテーマを深める経験をさせ、「調べ学習」から「探究活動」に近づけていく段階に入っている。

(神戸市立小部中学校主幹教諭・髙井紀実)