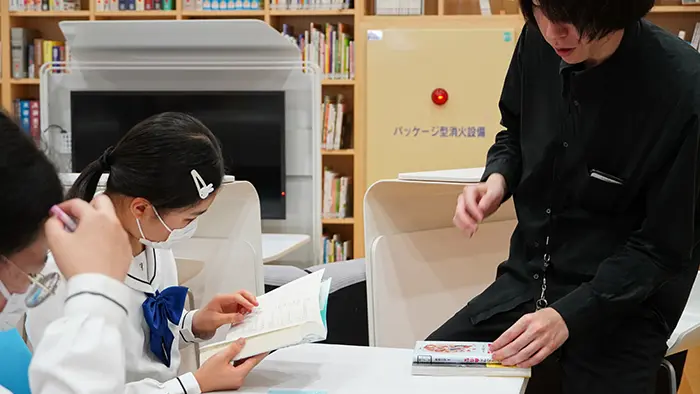

鳥取県にある私立中高一貫校であり、2024年度に開校10周年を迎えた。「図書館の中にある学校」というコンセプトのもと、「ラーニングセンター」と呼ばれる学校の中心の吹き抜け空間に本が置かれ、その周りに各学年の教室が配置されている。

建学の精神として「探究・共成・飛躍」を掲げている。カリキュラムは6年間の「探究」の授業を中心に構成されている。中学1年生から高校1年生までは、グループで探究活動を行う。高校2年生は生徒それぞれがテーマを決めて、個人による「課題研究」を行い、高校3年生でその内容について1万字の論文を書いていく。これらの資料を活用する力、自分の研究を進めていく力、論理的に思考する力、他者の共感を呼ぶように表現する力など、求められるスキルは幅広い。図書館は、「探究」やそれに求められる「探究スキル」を各科目で育成する「探究スキルラーニング」を学習センターとしてサポートしている。

本校では、「青翔開智の育てたい資質・能力」として、11の「探究スキル」を掲げている。これらは、探究活動で求められるであろうスキルを指しており、「知的好奇心をもつ」「視野を広げる」「構造でとらえる」「他者に伝える」という4つの軸のもとに、それぞれのスキルを置いている。これらの「探究スキル」を育成する取り組みとして、国語・数学・英語・理科・社会などの科目の授業で行っている単元が、「探究スキルラーニング」だ。

①実際の授業の例

まずは、中学3年生の理科の授業例である。「青翔開智Museum企画展『進化を探る』」では、「種類や特徴を意識して多様な情報を集める力」を育成することを目指した。生徒たちは、それぞれで進化に関する問いを立て、書籍のみならず、県立博物館への訪問、学芸員の方へのインタビューを通して、さまざまな情報を集めた。司書・司書教諭は、生徒の問いに合わせて、授業内で使われる資料の準備も行なった。生徒はそれらをポスターにまとめ、オリジナルの企画展にまとめていった。

高校1年生・歴史総合では、「明治維新は革命か?」という問いを立て、イギリス革命・アメリカ革命・フランス革命・産業革命を「政治」・「経済」・「戦い」の3つの構造に基づいて比較した。それぞれの革命についての資料は、鳥取県の県立図書館からも資料を増強し、専門書なども使いながら、情報収集を行った。それらの分析をもとに、明治維新が革命かどうかについて自分たちの判断をすることによって、「得られた成果や課題をもとに問いに対する答えを出す力」を育成した。

②授業づくりの流れ

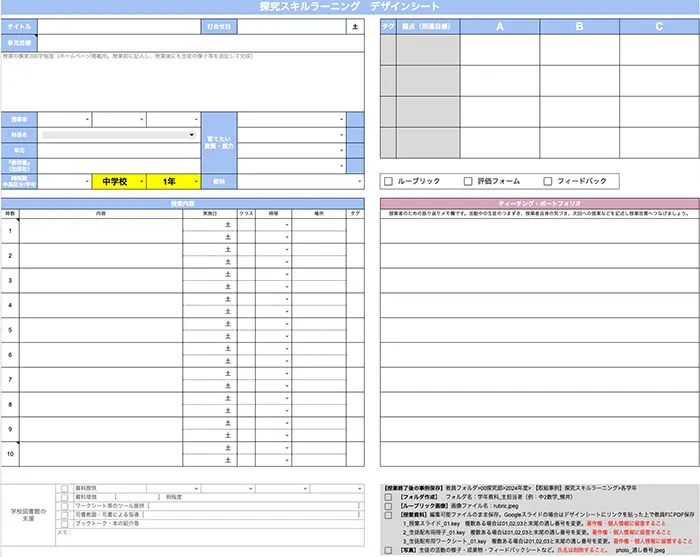

「探究スキルラーニング」の授業づくりは、共通のフォーマットである「デザインシート」作成から始まる。シート上に、単元目標、特に育てたい資質・能力とそれらを評価するルーブリック、単元の概要やスケジュールを記入していく。そこから、授業担当者と図書館側の司書・司書教諭と打ち合わせを行い、単元におけるスキル育成の支援、資料の活用を確認した上で、ルーブリックの内容を精査する。授業が始まると、授業担当者はシートに授業の振り返りを都度書くことができる。最後には、Googleフォームを活用し、生徒たちはルーブリックに基づいて自己評価、教員は教員評価を行う。評価完了後、システムを活用し、生徒にフィードバックシートとして成績を返却する。

このような「デザインシート」によって、次年度以降の引き継ぎも円滑に行われる。例えば、高校1年生の「明治維新は革命か?」は、22年から行われている取り組みだが、担当教員が変わっても授業案として引き継がれている。これは「デザインシート」があることが大きい。加えて、「デザインシート」にまとめられていることによって、別の科目の授業でもどのように同じスキルの育成を行っているか、参考にすることができるため、教科横断的にスキル育成に取り組むことが可能になった。

「探究スキルラーニング」は24年度は94件実施された。事例数が増えていく中で、図書館からのサポートを十分に行えていない事例もある。一方で、それぞれの教員が「このスキルを育成するなら」と逆向き設計の意識で授業を作れるようになった意義は大きく、教科横断的な授業改善の取り組みにもなっている。

さまざまな授業を通して、生徒たちに必要な資質・能力を育てようとしているのが、青翔開智の図書館から始まる教育である。

(青翔開智中学校・高等学校司書教諭・三浦永理)