本校は創立80周年となる歴史ある学校で、那覇市と隣接し利便性が高いことから児童数は年々増加し、今年度在籍者数は924人(38学級)となっている。学校図書館は中央棟2階に位置し、最大60人が活用できる閲覧場所、絵本を楽しむ畳間、一般書庫と関連書庫(郷土資料・沖縄関連本、教科書関連本)場所がある。

「学校図書館ガイドライン」には「学校図書館長の役割も担っている校長のリーダーシップのもと、図書の現状把握を行い、図書の選定、廃棄・更新が適切に行われるよう、図書選定を行うための校内組織の設置、選定基準及び廃棄基準の選定に努めること」と示されており、学校図書館長として司書教諭、学校司書と情報共有しながら学校経営目標への具体的位置付けや施設設備・図書の現状把握と改善、更に学校図書館を活用した授業づくりの推進などに以下のように取り組んだ。

(1)学校経営目標への具体的位置付け

2023年第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」では、不読率の低減、多様な子どもたちの読書機会の確保、デジタル社会に対応した読書環境の整備、子どもの視点に立った読書活動の推進の4つの基本方針が掲げられており、子どもの読書活動を推進する上で学校図書館の整備・充実は必須であると考え、学校経営基本方針に「『読書・学習・情報センター』として学校図書館を活用した確かな学力の向上と豊かな心の育成に努める」を示した。

そして、読書量の拡大と質の向上、授業と連動した読書・調べ学習等の資質向上「人・もの・情報」のネットワークの構築と実践化や、家族で読書に取り組む「ファミリー読書」の啓発など、具体的な事例を提示し、丁寧に教職員と共通理解を図りながら子どもの読書活動を推進した。

(2)設備・図書の現状把握と改善

図書の現状把握として、各類の充足率や教育課程に有効な書籍であるかを司書教諭や学校司書と確認し、特に選定基準や購入計画は、児童の学びに必要な図書選定となるよう助言し進めた。また、廃棄については正しい情報を児童に提供する事を念頭に置き、郷土資料等は代用本の有無を考慮しながら適切に執行した。これらの取り組みについては本市校長会でも資料を提示し、学校図書館長としての役割について情報提供を行った。

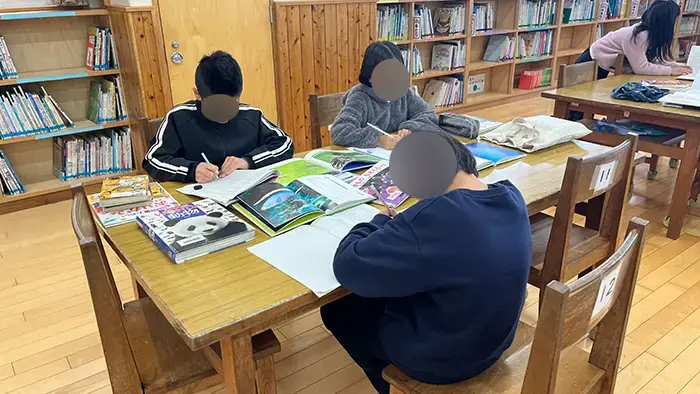

有効に図書館活用するには、魅力ある図書館運営と授業との連動が必須である。図書館の環境として書架の配置や分類が一目で分かる案内掲示や、児童の活躍が見える毎月のテーマに沿ったお薦め本・新書の紹介はもちろんのこと、他委員会と協力し実践する人権週間(保健委員会と協力したエイズ・LGBTQ講演会)の取り組みや、命の尊さについて考える本の紹介や、慰霊の日に向けた沖縄戦に関連する平和パネル展など、児童の主体性を生かした平和月間の取り組みは、子どもの視点に立った読書活動の推進する環境作りとして有効であった。また、調べ学習で使用する図書貸出用として作成したブックトラックと新聞閲覧台は、図書や新聞を広く活用できる学習環境作りとして有効であった。

さらに、学校長として授業づくりにも積極的に関わった。特に、国語科の授業づくりや図書活用の教材研究に関わることが多く、その中でも4年生国語科のブックトークは、教師自身が経験したことのない教材だったため、教材解釈から丁寧に行った。評価や指導事項の確認はもちろんのこと、図書館活用授業のため学校司書と確認する内容や準備する図書、レファレンスの方法など具体的に示し、授業づくりにつながるよう助言した。担任が図書館活用についてより深く理解し、児童に寄り添いながら授業を展開することで、児童は積極的にブックトークに取り組み、読書の幅を広げることができた。

採用間もない頃、低学年の児童が学校図書館で動物クイズを作成するために図鑑を積極的に調べている研究授業を参観した。学校司書や担任は、困り感のある児童に寄り添いキーワードや参考図書を自力で検索できるようレファレンスに徹していた。両者の姿にこれまでの授業を反省し、学校図書館の有効利用や児童の主体性について本気で考えるようになり、現在につながっている。学校図書館長となった今も、その思いはあせることなく、児童の豊かな学びに寄り添う学校経営をこれからも推進したい。

(前沖縄県豊見城市立上田小学校校長・上原千秋)