「GIGAスクール構想」も本格実施から5年目となり、学校現場では授業をはじめさまざまな場面での1人1台端末の「日常使い」が定着してきている。この間浮き彫りになってきた、端末の利活用の頻度や学校のネットワーク環境に関する地域間・学校間格差についても、解消に向けた取り組みが進んでいる。GIGAスクール構想第2期に向けて、2025年度はどのように学校現場を支援していくのか、文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課長(学校デジタル化プロジェクトチームリーダー)の寺島史朗氏に聞いた。

――GIGAスクール構想も本格実施から5年目となり、第1期の総括の時期を迎えていると思います。現段階までのGIGAスクール構想の成果と課題をどのように捉えていますか。

寺島 第1期はある意味、手探りで始めた部分がありました。政策的な視点では「そもそも整備すること自体は成果にはならない」とも言われますが、これだけの規模で短期間のうちに端末をそろえ、普通教室ではほぼ100%高速通信ネットワークが整備されたということは、世界的に見ても非常にユニークな例だと思います。これ自体も一つの成果だと捉えてよいでしょう。もちろん整備するだけでは意味がありません。全国学力・学習状況調査の結果でも「端末を毎日使う」という割合が毎年着実に上がってきていることを見ても、デジタル学習基盤を前提にして、学びが変わり始めているという点は大きな成果だと捉えています。

ただ課題として、学びの変化の度合いが学校や地域によって少しずつ差が出始めていることが挙げられます。端末を触って使ってみる段階を経て、端末やネットワークを道具として、子どもたちにどのような能力を身に付けてほしいかといったことを押さえた上で、活用するフェーズに入っていると思います。GIGAスクール構想第2期の1つ目のテーマは、「GIGA×主体的・対話的で深い学び」、特に「GIGA×深い学び」です。デジタル学習基盤を使って本当に深い学びになっているのか、そこに真正面から取り組んでいきたいと考えています。

同時に、子どもたちの学びが「深い学びになっているか」、あるいは「表層的になっていないか」、裏を返せば教師の指導力が重要になってくると思いますので、2つ目のテーマとして「GIGA×教師の指導性」についても正面から取り組んでいきます。教師の授業デザインや指導が本当の意味でのGIGA仕様になっているかというところがポイントだと考えています。さらに、「GIGA×教育委員会の組織的な伴走支援」、これを3つ目のテーマとして、いかに取り組んでいくかということになると思います。

――25年度は「GIGAスクール構想支援体制整備事業」として、格差の解消に引き続き取り組むこととされていますが、まず、学校の通信ネットワークの改善について、どのような進捗状況でしょうか。

寺島 学校現場ではGIGAスクール構想が始まってこの間、「ネットワークがなんか遅いな」などという感覚があったと思います。文科省では、23年11月に全国の公立小・中・高等学校を対象に実施した簡易帯域測定の結果(速報値)を一定の仮定の下で推計、24年4月に文科省が設定した「当面の推奨帯域」を満たす学校は2割程度にとどまっているという調査結果を公表し、現状を具体的な数字で見える化しました。そこから、われわれも相当力を入れて発信を続けてきましたので、去年1年間で課題意識・危機感の共有はかなり進んだと思います。具体的には、25年度が終わる時点で、8割近くの自治体がネットワークのアセスメントを実施する予定です。昨年夏には文科大臣、総務大臣、デジタル担当大臣から、電気通信事業関連4団体に全国の学校でニーズに見合った高速通信サービスが適切に選択できるよう要請し、協力いただいていますので、アセスメントの後には、機器の入れ替えや通信契約の見直しなどが、適切に進んでいくと考えられます。

――1人1台端末の更新の進捗は

寺島 全体で言うと25年度に更新する自治体が最も多く、8割近くの端末が更新されます。端末の更新については各都道府県で共同調達が行われていますが、現在順調に進んでいると思います。GIGA第1期では、端末の故障やトラブルなどについて一部報道で取り上げられたこともありましたが、GIGA第2期では、各メーカーも学校での使用を想定し、端末のさまざまな改善が図られてきています。予備機についても15%を上限に補助対象として支援しており、学びを止めないように整備を進めています。

――校務DXも引き続き課題です

寺島 校務DXについてはすぐにできる取り組みと将来の取り組みの2つに分けて考える必要があります。1つ目は、今のGIGA環境でできることは、すぐに取り組んでほしいということです。先生方の指導者用端末を用いて汎用クラウドツールを活用することで、今すぐできる取り組みがたくさんあります。文科省は23年度より校務DXに関して学校や教育委員会が取り組むべき項目を整理した「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト」を公表し、各学校現場にそれぞれの項目の取り組み状況を自己点検してもらっています。その結果からは、取り組みは着実に進んでいるものの、まだ十分ではない学校も多い状況が把握できました。

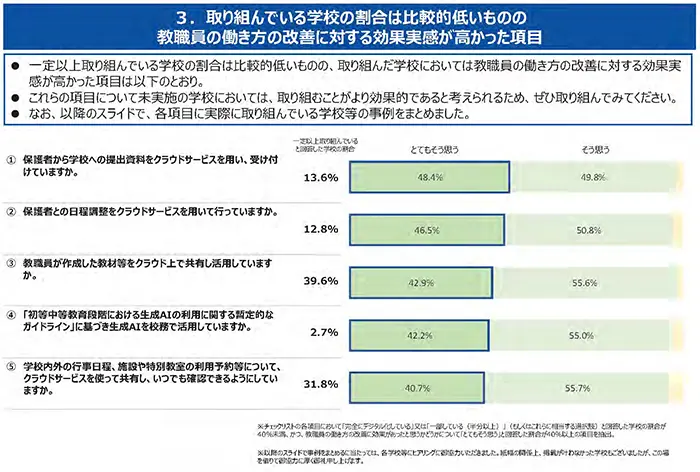

校務DXの取り組みが進まない要因を調査したところ、「検討する時間がない」「何からやっていいか分からない」という回答の割合がかなり高い状況です。24年度はチェックリストの項目について、取り組んで効果があったかどうかについても調査しました。その結果、効果があったという実感について「とてもそう思う」または「そう思う」と回答した学校が98%程度に達する項目もありました。校務DXにまだ取り組んでいない学校でも、効果が高いと思われる項目から実施すれば、効果を実感できるはずです。

さらに、取り組んでいる学校自体はそれほど多くないものの、効果の実感が非常に高い項目もあります。例えば、保護者とのやりとり(提出物や日程調整など)をDX化した学校は13%にとどまりましたが、効果の実感は非常に高いという結果でした。汎用クラウドツールの使い方が分からない場合もあると思いますが、実際に取り組んだ自治体が使用しているフォーマットを公開している場合もありますので、ぜひ活用してもらいたいものです。文科省ウェブサイトでも、調査結果やさまざまなツール、実際に取り組んだ教職員の声などをコンパクトにまとめて紹介する動画を公開しているので、ぜひご活用願います。

校務DXをきっかけに、授業改善や仕事のやり方の見直しにつながっていくこともあるでしょう。例えば欠席連絡なども、これまでは保護者から電話を受け、担任に共有されるまでに何工程もありましたが、デジタルツールを使えばシンプルにすることができます。無駄な取り組みやおかしな取り組みはやめればよいし、必要な取り組みでも、それをシンプルにできるかどうかを合わせて考えていただければと思います。

また、校務DXの取り組みが進まない要因には「教育委員会のルールで禁止されている」という回答も少なからずありました。禁止の理由として「慣例だから」「昔からそうだった」という回答も見受けられましたが、従来のルールについては、目的と照らして真に妥当かなど、その必要性について改めて見直す必要があると思います。

校務DXの2つ目は、次世代校務DX環境の整備です。基本的には関連システムの都道府県単位での共同調達を前提に、次世代校務DX環境整備を進めていく方針です。文科省で実施した調査によれば、約8割の自治体が次世代校務DXの環境整備について検討しており、次世代校務DX環境の整備に必要な初期費用などを支援する補助金についても、われわれの想定を上回る数の自治体から申請があるなど、次世代校務DXの実現に向けた全国的な取り組みは着実に進んでいると実感しています。

――生成AIがあっという間に社会に浸透していますが、こうした新しい技術に関してはどのように対応していきますか

寺島 生成AIに限った話をすれば、昨年12月に改訂した「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」に、基本的な考え方を示していますので、その内容を理解して活用してほしいと思います。ガイドラインが強調しているのは、一つは人間中心だということ、最終的には人間が判断するということを基本に据えるということです。もう一つは、大前提として情報モラルを含めた情報活用能力をしっかり育てるということ。この2つがあって初めて正しく技術を使うことができるということになると思います。

ガイドラインは、生成AIを使うことそのものや、AIの高度なエンジニアを育てることが目的ではありません。GIGAスクール構想第2期のテーマと重なりますが、端末やネットワークを活用し、主体的・対話的で深い学びを着実に実施して、子どもたちに必要な力を身に付けてほしいという考えでお示ししたものです。変化の激しい社会の中で、自分で問題を見いだして、情報を収集・分析して解決方法を見出し、それを表現して対応できる力を育てたいと考えています。そのために生成AIを使った学びが有効であると考えるのであれば活用してもよいということです。絶対に手段と目的を混同してはいけません。生成AIをはじめ、先端技術はそういった学びを、より取り組みやすくする可能性を秘めていますし、そもそも端末自体がそういうものではないでしょうか。深い学びであるかどうか、子どもたちに身に付けさせたい力を付けることができるかどうか、そこを押さえた上で、さまざまな使い方や、事例なども引き続き紹介していきたいと考えています。