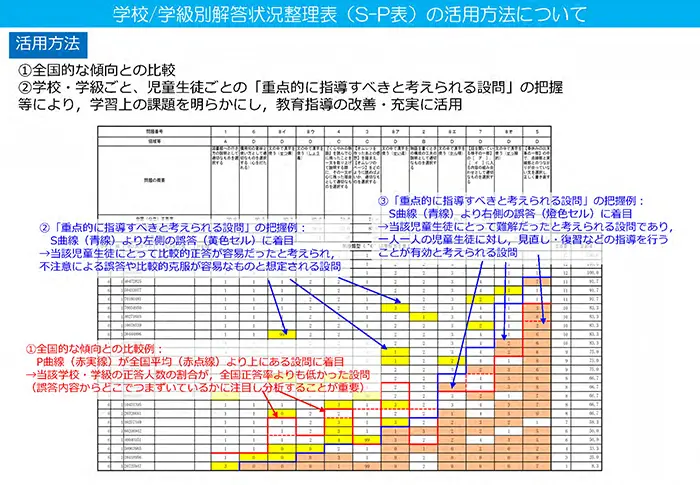

学習指導では、以前から何らかの形で児童生徒の活動を捉えるために、教育データを活用する取り組みは行われていました。全国学力・学習状況調査も、その一つといえます。その調査結果の活用分析の取り組みはいろいろと行われています。例えばS―P表の活用が取り上げられています(図)。まさに教育データを可視化して、利活用しようというものです。

個人・問題ごとに視覚化し、傾向を捉えてその結果から指導の在り方を検討しようとしています。

このS―P表の利用は新しいことではなく、40年以上前に私がいた学校でも使われていました。事前テストの正解を1、事後テストの正解を-(マイナス)で表現して、-(マイナス)で表されている事後テストに正解した項目は授業の効果が高いとして授業改善を評価するために利用したり、全体的な正解状況と比較して正解と予測される範囲にある誤答の場合は、個別に指導したりしていました。

このようにして、学習データを可視化して利活用する取り組みは学校ではずっと行われていますが、1人1台端末でクラウドを活用することで変わってきていることは、取得、可視化が手軽にできるようになっていることです。40年前のS―P表は、紙の回答を手作業で転記して集計していましたが、今ではCBTやFormを使うことで転記は不要になり、表計算などで一覧化することが容易になりました。

学習状況の把握がしやすくなった1人1台端末とクラウドの環境は「デジタル学習基盤」としてこれからは欠かすことができません。デジタル学習基盤を生かして、教育データを取得し可視化することは、個別最適な学びと協働的な学習のより一層の充実へと生かされていきます。個別最適な学びというと、まだAIドリルを使って個に応じた問題を出し、基礎学力の定着を図ると考えてしまうことがあるようですが、AIドリルがなくても生み出されるデータを可視化していくことで、個別最適な学びを実現していくことは可能です。

さらに、特定のツールの中でのデータの可視化から、児童生徒の学びをつくり上げるためには、どんなデータがあると良いのかというニーズを拾い、多様なデータを連携して可視化し、個別最適な学びを支えるとともに、その情報から児童生徒の判断で周囲との協働的な学びにつなげて充実させていくこともできます。

これまでの教育データの可視化と大きく異なるのは、例えばS―P表では指導者は授業づくりに生かすことが可能でしたが、それは校務系の情報であり児童生徒個々への提示は難しく、先生が学習のためのデータとして伝える必要がありました。しかし、データを連携して可視化することで、教師にとって状況を把握し指導を考えるだけではなく、児童生徒にも個々に応じた情報が提示され、自身の学びを振り返り、取り組むことを意思決定していく自己調整型の学びに生かすこともできます。また、データを連携させることで、多様な把握が可能になり、ダッシュボードとして一覧で把握することもできます。

しかし、どのような教育データを可視化することで、教師の授業づくりや個々の支援、児童生徒自身の自己調整力に生かすことができるかは、完成しているわけではなく、さまざまな教育データの利用に取り組む中でその方向性を見いだしていこうとしています。特に、校務DXを進めることで、これまでは校務系で評価するための教師が把握するために完結していたものが、学習系で児童生徒が作成したものと連携し、児童生徒へも提示することで、さらに学びを深めていくことにつながっていきます。

一方、児童生徒個々のデータを利活用することについては保護者も含めて心配する声が多くあります。そこで、文部科学省では「教育データの利活用に係る留意事項」を示しています。その中では、個人情報の扱いとして配慮すべき事項も示されていますし、それを具体的に学校や教育委員会はどう扱っていくことが望ましいかを、「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」としても示しています。教育活動をより充実させて、一人一人の学びを深めるために、安全・安心な環境ということも欠かせないことでもあります。