2022年度から高等学校で始まった「総合的な探究の時間」では、各校でさまざまな探究学習の取り組みが行われている。しかし、その一方で「どのような授業をすればいいのか」と悩んでいる教員も少なくない。本稿では、アナログの手法とICTツールを組み合わせて、探究学習を進めている東京都立福生高等学校の事例を紹介していく。

2023年3月、東京都立福生高校の体育館に1年生274人が集合した。2022年4月から約1年間取り組んできた探究学習の集大成として、全7学級からそれぞれ代表の班が登壇し、「総合的な探究の時間 発表会」を行った。探究のテーマは「ローカル」。地元である東京都福生市の魅力や特色を各自で調べて班でまとめ、発表するというものだ。探究学習においては、福生市の酒蔵として親しまれている石川酒造が、生徒に講演を行うなどの協力があった。

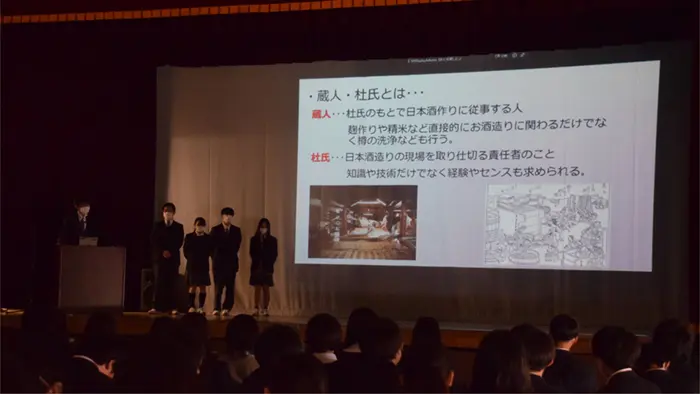

クラスの代表に選ばれた班のメンバーは壇上に立ち、自分たちがつくったスライドを見せながら、数人で分担して発表を行った。福生市の「文化」「自然」「歴史」「建物」「観光」といったテーマを一人ひとりが担当して調べ、成果や気付きを語った。石川酒造の講演を受けて酒造にスポットをあてた班も多く、杜氏や蔵人といった働く人々、日本酒の作り方などを調べて発表している生徒もいた。

発表についても班ごとに工夫を凝らしており、なかにはTwitter風のデザインに統一して、各自が「ツイートした」という形で発表するなど、班ごとの個性も感じられた。

発表会には今回の探究学習に協力した石川酒造も見学し、「酒造について、各班ともよく調べてくれていた」という感想が寄せられた。副校長の長嶋秀雄氏からは、「ローカル、グローバル、フューチャー」という、福生高校の探究学習における3つのキーワードが伝えられた。さらに長嶋氏は生徒に向けて、「今年から始まった3年間の探究活動を通じて、将来、自分が社会とどう生きていくかということを考えてみてほしい」とメッセージを送った。

「福生高校の探究学習は、手探りで始まった」と話すのは、同校の柳澤真宏教諭だ。柳澤教諭は、前校の都立若葉総合高等学校で培ったグループワークの経験をもとに、2022年度の探究学習のアドバイザー的な立場を担った。柳澤教諭は、「普通科の生徒たちは、自分たちの調べたものや好きなものを人前で発表する機会がなく、苦手とする生徒が多い」という課題をもっていたという。そこで、初めて探究学習を経験する1年生においては、「まずは人前で発表して、みんなで共有して拍手をもらうという成功経験をさせる」ことを最初のコンセプトとして、1年間の探究授業を設計していった。

同校の1年生は7学級あり、グループワーク学習の実践経験をもつ柳澤教諭と原教諭以外の担任5人は、探究授業は初めての経験であった。「柳澤先生と原先生、探究授業のサポートを行ってくれる株式会社 Study Valleyと連携して、指導を固めていった」と、1年生担任の片岡亜季子教諭は話す。

1年生の探究の授業は、1年間で約20時間。1学期は探究学習の導入ということで、「福生市の中で世界遺産を登録しよう」という架空の問いから、まずは地域に目を向ける活動をスタートした。さらに考え方や着眼点を広げる授業を行っていき、地元福生市に酒蔵をもつ石川酒造が講演を行ってくれたことで、福生市の「働く人」や「文化」などの切り口を広げられるようになったという。

生徒は5人で班となり、それぞれ、自分が担当するテーマを決めて取り組んだ。福生高校では2022年度から入学時に各家庭でiPadを購入しており、1年生は1人1台の端末を持っているため、各自で調べものなどを行うことが可能になった。最終的な3月の発表会の前には、各自が調べたことを模造紙にまとめて、クラス単位で中間発表を行った。「まずはアナログでまとめて、そのうえでさらに深掘りする。今度はタブレットに落とし込んでデータ化して、映像や効果をつけていくという、大学などでも採用されているチームビルディングの手法を取り入れた」と、柳澤教諭は話す。3学期は、アナログで作った資料をもとに、全員で、Googleスライドで発表資料を作成した。そのうえで発表をお互いに見て、最終発表会に出場するクラス代表を決定したという。

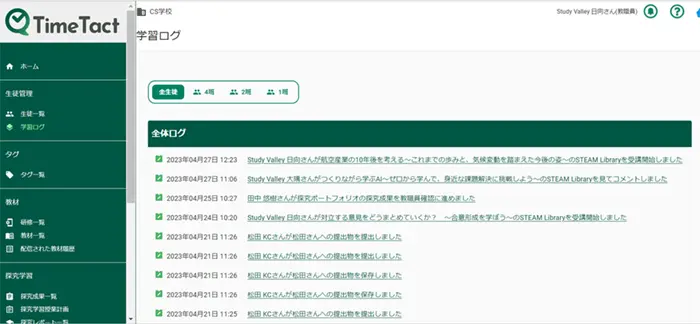

福生高校ではこの探究学習において、株式会社 Study Valleyが提供している、探究学習(に特化した)プラットフォーム「Time Tact」を活用した。「Time Tact」では、探究の準備から課題設定のサポート、授業における生徒ごとの進捗の確認、提出物の管理までを、アナログも含めて一貫して行えるプラットフォームになっている。

生徒側は、探究学習で調べた情報を「Time Tact」を使って整理することで、分析や発見を行いやすくなる。デジタルに限らず、アナログでの取り組みにも対応しており、紙の資料を撮影して自分用のメモとして保存したり、紙のプリントも同様に撮影することで、探究成果としてアップしたりすることも可能だ。また、探究活動でまとめた成果物を簡単に共有し、生徒同士で評価をし合うことができるため、活動のモチベーション向上も期待できるという。「探究の時間に調べて学習したものは、すべて『Time Tact』に上げるというルールを決めていたので、生徒もiPadを使ってスムーズに活用できていた」と、柳澤教諭は活用のメリットを話した。

また、福生高校では、株式会社 Study Valleyの「探究スペシャリスト」である日向優理子氏が探究授業の設計から担任教員とともに伴走し、1学期は探究学習における導入の授業を担当した。「テーマにたんに調べるだけでなく、『知らなかった』『興味深い』と感じられるようなものを『Wowポイント』として探していこうという提案をしていただいたので、子どもたちも知識だけでなく、そうしたところを着眼点として掘り出していけた」という。

また、「1年生は、探究授業が初めてということもあり、まず生徒に向けて『探究とは何か』を理解してもらうための時間を要した」と、柳澤教諭は話す。1年目はこの部分に時間をかけて基礎を培ったため、2年目以降は実際の探究活動の時間を増やしていく予定だ。

今回、こうした探究学習をスタートできた背景には、ICTの普及が大きいという。「これまでは『探究』という名前がついていても決まった形がなかったが、タブレットが普及したことで、授業の展開もICT活用が深まっていき踏み切ることができた」と、柳澤教諭は話す。

2022年度の実践の成果として、片岡教諭は「スライドを使った発表資料の作り方をはじめ、見せ方についても勉強になっていたことを、生徒たちの印象から感じた」ことを挙げた。さらに、「同じテーマなのに違う視点があるという、私たちが意図していたことを、生徒も感じてくれた」と、手ごたえを語っていた。

福生高校では、これからの探究学習を段階的に進めていく3年間のカリキュラムを計画している。片岡教諭によると、「1年生で地域に注目し、2年生では国際的な視野も含めて探究を進めていく。そして、3年は自分の進路というところまで、考えていけるようになりたい」という。また、柳澤教諭は「探究も、3年目になると質が高まる。調べ方や発表の仕方など、さまざまなスキルが高まっていく」とし、「最終的には大学受験に限らず、社会に出た時に、自分たちの考えをアピールして評価を得てフィードバックしてという流れに、抵抗なくのれるようになってほしい」と、今後の展望を語った。

「探究の指導は未経験」という先生が多く集まっての福生高校の探究学習は、確かな手ごたえを持ってスタートを切った。「生徒たちがこの授業で力をつけて、良いお土産を持って卒業させてあげたい」と柳澤教諭が話すように、探究という新しい学びが、未来を生きる子どもたちの力になることを期待したい。

Time Tact詳細は下記より

https://www.studyvalley.jp/timetact/

主催:教育新聞ブランドスタジオ/特別協賛 アマゾン ウェブ サービス 合同会社

「教育と研究のDXフォーラム」

小・中・高校と大学の教育&研究DXの課題解決を探る

東京 8/24、大阪 8/28、福岡 7/27

申し込み/詳細は下記

https://www.kyobun.co.jp/event2023_edudx_summer/

■福岡会場 7月27日(木)午前10時30分~午後5時

西南学院大学 コミュニティセンター

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

ICT CONNECT21 会長 赤堀 侃司

「教育データの利活用による次世代の学びの姿」

<概要>

教育データの利活用が個別最適な学びにどう影響を与えるのか、次世代の学びにどう繋がるのか講演頂きます。

また教育データ利活用のために教育委員会、教育現場の役割などにも触れながら、子どものウェルビーイングを考えます。

・パネルディスカッション

鹿児島市教育委員会 学校ICT推進センター 所長 木田 博

長崎県教育庁 義務教育課 課長補佐 鶴田浩一

ICT CONNECT21 会長 赤堀 侃司

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

鹿児島市教育委員会 学校ICT推進センター 所長 木田 博

「鹿児島市における、教育データ利活用への取り組みについて」

<概要>

鹿児島市における教育データ利活用の取り組みについて、スタディログの活用等を踏まえてご紹介頂きます。

・講演

長崎県教育庁 義務教育課 課長補佐 鶴田浩一

「長崎県における校務DX推進について」

<概要>

長崎県における校務支援システム共同調達の取組と、パブリッククラウド(AWS)活用の利点についてご紹介頂きます。

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

九州大学名誉教授

国立情報学研究所 副所長/学術基盤チーフディレクター 安浦 寛人

・講演

九州大学 生体防御医学研究所附属高深度オミクスサイエンスセンター バイオメディカル情報解析分野 教授 長崎 正朗

・講演

麻生情報ビジネス専門学校 教員 久保山 大地

・講演

メドメイン株式会社 CEO 飯塚 統

・協賛社セッション

・参加者交流会

■東京会場 8月24日(木)午前10時30分~午後5時

TKP新橋カンファレンスセンター

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

放送大学客員教授 佐藤幸江

・パネルディスカッション

市川市教育委員会 教育センター 伊勢 太惇

葛飾区教育委員会 事務局 学校教育推進担当課長 江川 泰輔

放送大学 客員教授 佐藤幸江

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

新座市教育委員会

・講演

相模原市教育委員会

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

理化学研究所計算科学研究センター センター長 松岡 聡

・講演

武蔵野大学 データサイエンス学部 学部長 教授 清木 康

・講演

自然科学研究機構基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究室 教授 重信 秀治

・講演

東北大学 工学研究科副研究科長・総長特別補佐 髙村 仁

・協賛社セッション

・参加者交流会

■大阪会場 8月28日(月)午前10時30分~午後5時

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史

・基調講演

国立鳴門教育大学 大学院 遠隔教育プログラム推進室長・教授 藤村 裕一

・パネルディスカッション

枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑

国立鳴門教育大学 大学院 遠隔教育プログラム推進室長・教授 藤村 裕一

園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

大阪大学 基礎工学研究科 教授 藤井 啓祐

・講演

関西学院 情報化推進機構 システム管理・情報セキュリティ担当課長補佐 北島 大助

・講演

名古屋大学 情報連携推進本部 情報戦略室 教授 青木 学聡

・講演

OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校

・協賛社セッション

・参加者交流会

<開催趣旨>

教育・研究分野におけるデジタル化の推進と各種課題を解決するため、それぞれの領域における先駆者として、デジタル技術を活用されクリエイティブな授業を展開されている教職員の方々、クラウド技術を活用した研究 DX を推進されている教授や研究者の方々を講師としてお招きし、それぞれの成功の秘訣を学ぶフォーラムを開催します。

<主催・協賛>

主催: 株式会社教育新聞社 教育新聞ブランドスタジオ

特別協賛: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

後援: 株式会社科学新聞社

<参加対象>

・小中高トラック:教育委員会の方々、教員の方々

・大学/研究トラック:大学関係者、研究室関係者

※お申し込み時に参加トラックをご選択ください。

申し込みはこちら(参加無料)