東京都大田区立安方中学校は、2022年度に「大田区ICT教育推進授業モデル実証校(先進校)」の指定を受け、授業や家庭学習におけるタブレット端末等のICT機器の活用を推進してきた区内の先進校だ。2020年に生徒が自ら考え探究していく授業づくりを実践し、それを区内の小中学校に還元してきた。また、大田区では各校が自校の取り組みや教科にふさわしいアプリケーションを使えるようにと、複数のアプリから自由に選択できる方針を取っている。その一つとして導入されているアプリがブラウザ上で動き、協働学習に使いやすい授業支援クラウド「スクールタクト」だ。活用方法を国語科の澤田真理子教諭の授業から見てみよう。

2年2組の国語では、説明文「クマゼミ増加の原因を探る」の最終、第5時の授業が行われていた。この題材は「仮説検証型で説明する文章展開」を学ぶもので、クマゼミ増加の原因を3つの仮説から検証していく。文章全体は「研究のきっかけ」「前提」「仮説」「まとめ」と進んでいく。

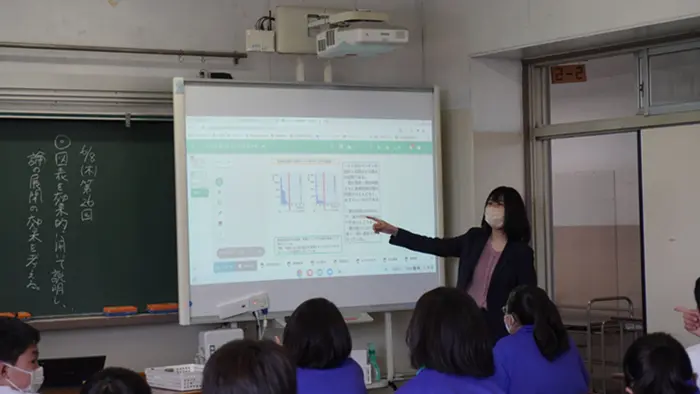

生徒たちのこの日のミッションは2つ。筆者と同じ立場に立って図表を用いた効果的な説明をすること、そして論の展開の効果を考察することだ。生徒たちはグループに分かれ、「研究のきっかけ」「前提」「仮説」の文のそれぞれで用いられる図表を使い、内容を発表していく。多くの生徒が自作の資料画面を班の他の人が見えるように傾け、スクールタクトのプレゼンテーション機能を使って画面を大きく表示して発表していた。自分たちの班の中で発表した後は、別の班を訪ねて他の人の発表を聞く活動も取り入れる。同じ図表でも発表の仕方が違うことがあるからだ。生徒たちは自由に動きながらさまざまな発表に触れていく。

後半の「論の展開の効果を考察する」時間では、澤田教諭がワークシートを配信。生徒たちは授業前半で用いたシートを見返しながら、前提や仮説などが「視覚的効果」や「根拠の提示」、あるいはその両方の役割があるかを考えていく。スクールタクトの課題配付機能を使えばワークシートが瞬時に生徒の手元に届き、開けるため、思考をとぎれさせることなく次の課題に入っていける。

最後に考えたことを各自がシートに入力して提出した。「仮説を立てることの意義」を考えた班の生徒たちは、「クマゼミが増えた理由を明確に示せる」「段階を踏むとわかりやすい」「3つ仮説があったほうが信頼性がある」などと自信を持って記入していた。自分が発表に使ったシートを見返して考えをまとめた生徒も多かったようだ。ここでも活動のプロセスを可視化して残しておけるICTツールの良さが、生徒の思考力や判断力、表現力を高めるのに役立つのが分かる。

「授業はほぼ毎回、話し合いの活動を取り入れて進めている」と話す澤田教諭。スクールタクトは一昨年から利用を続けている。特に、話し合いの活動で重宝しているのが「グループ課題機能」だ。これまでは小型のホワイトボードとマーカーを各班に配り、手書きで行っていた。しかし、この機能を活用することで、グループごとにパソコン上でできるようになった。

ホワイトボードだと書いたものは遠くの班から見えづらく、話し合った内容もすべては書き残しておけない。だが、パソコン上なら手元でも、教室のディスプレイでも見やすい。また、各グループで書いたシートやまとめで作ったシートも消さず、思考過程を生徒も教師もスクールタクト内に残しておけるのがメリットだ。また、スクールタクトには、共同閲覧・共同編集モードという機能があり、他のグループのワークシートを作業過程から共有し、編集し合うことや、コメントし合うことができる。これにより、生徒同士の学び合いが促進できるという。

最初、この機能を使ったときには他の人のシートを動かしてみたり、誤って消してしまったりするハプニングも起きたという。「友達に文句を言われたり教員に叱られたりする経験を一通り通過して、日々の授業で活用できるようになった」と澤田教諭は振り返る。

教師側も同様だ。操作が分からなくなったり、ミスをしたりしてもそれを糧にして経験値を上げていけば授業でスムーズに使えるようになる。実はこの日も、澤田教諭が共有権限の設定を間違えて、グループごとにシートが閲覧できない状態になっていた。すると生徒が「先生、個人に配付される形になっています」と指摘。すぐに澤田教諭が設定をし直して再配信するなど、生徒と教師が互いにサポートしながら日常的に使いこなす様子がうかがえた。

ハプニングがあってもデジタルツールを使い続けるのは、アナログのホワイトボード時代よりも得るものがずっと大きいからだ。今回の単元から見られた生徒の成長ポイントとして「資料作成に頑張れたこと、また、自分が文章から読み取ったことをもとに発表できた。それが効果的な説明の仕方の深い理解につながった」と語る。

授業に積極的にICTツールを取り入れ続けることで、自分の考えをまとめる力が伸びただけでなく、それを発表するときに相手に伝わらないと感じたら、その場で話し方や言葉を選ぶような臨機応変な力も付いてきたと澤田教諭は感じている。このグループでの活動だけでなく、「新聞づくり」や「物語の続きを書こう」といった1人1枚の提出物を作ったときにグッドマークボタンを押せる「いいね機能」や、授業の導入時には〇×で答えられる「投票機能」なども活用しているという。

同校でICT活用推進リーダーを担う澤田教諭は、ICT活用が全校的に進んだコツとして、「簡単に使っている所を互いに見合って、知識を得て試せる場所があること。しかも、それが止まったときやうまくいかないときに、近くに助けてくれる人がいることがポイント」と話す。ICT支援員の助けだけでなく、クラスの近い教員同士で教え合って解決するケースも多い。「また、中学生になると慣れてきて手伝える生徒も出てくる。教師も助けてもらえるような環境を作ることも大事」という。まさにこの日の授業ではそうした姿が見られた。

同校は今年度①教育内容の工夫と精選②生徒1人1台端末のさらなる活用③行事や部活動などの体験的学習の充実に重点を置いた教育活動を展開中だ。特にICT活用に関しては、個別最適化の視点も踏まえた効率的で質の高い指導を目指している。それは教師だけが担うのではなく、生徒が参加し、ともに力を合わせて進めていく中で実現できる。そんな環境づくりが授業改善、資質・能力の向上につながると分かる授業だった。

主催:教育新聞ブランドスタジオ/特別協賛 アマゾン ウェブ サービス 合同会社

「教育と研究のDXフォーラム」

小・中・高校と大学の教育&研究DXの課題解決を探る

東京 8/24、大阪 8/28、福岡 7/27

申し込み/詳細は下記

https://www.kyobun.co.jp/event2023_edudx_summer/

■福岡会場 7月27日(木)午前10時30分~午後5時

西南学院大学 コミュニティセンター

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

ICT CONNECT21 会長 赤堀 侃司

「教育データの利活用による次世代の学びの姿」

<概要>

教育データの利活用が個別最適な学びにどう影響を与えるのか、次世代の学びにどう繋がるのか講演頂きます。

また教育データ利活用のために教育委員会、教育現場の役割などにも触れながら、子どものウェルビーイングを考えます。

・パネルディスカッション

鹿児島市教育委員会 学校ICT推進センター 所長 木田 博

長崎県教育庁 義務教育課 課長補佐 鶴田浩一

ICT CONNECT21 会長 赤堀 侃司

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

鹿児島市教育委員会 学校ICT推進センター 所長 木田 博

「鹿児島市における、教育データ利活用への取り組みについて」

<概要>

鹿児島市における教育データ利活用の取り組みについて、スタディログの活用等を踏まえてご紹介頂きます。

・講演

長崎県教育庁 義務教育課 課長補佐 鶴田浩一

「長崎県における校務DX推進について」

<概要>

長崎県における校務支援システム共同調達の取組と、パブリッククラウド(AWS)活用の利点についてご紹介頂きます。

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

九州大学名誉教授

国立情報学研究所 副所長/学術基盤チーフディレクター 安浦 寛人

・講演

九州大学 生体防御医学研究所附属高深度オミクスサイエンスセンター バイオメディカル情報解析分野 教授 長崎 正朗

・講演

麻生情報ビジネス専門学校 教員 久保山 大地

・講演

メドメイン株式会社 CEO 飯塚 統

・協賛社セッション

・参加者交流会

■東京会場 8月24日(木)午前10時30分~午後5時

TKP新橋カンファレンスセンター

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

放送大学客員教授 佐藤幸江

・パネルディスカッション

市川市教育委員会 教育センター 伊勢 太惇

葛飾区教育委員会 事務局 学校教育推進担当課長 江川 泰輔

放送大学 客員教授 佐藤幸江

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

新座市教育委員会

・講演

相模原市教育委員会

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

理化学研究所計算科学研究センター センター長 松岡 聡

・講演

武蔵野大学 データサイエンス学部 学部長 教授 清木 康

・講演

自然科学研究機構基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究室 教授 重信 秀治

・講演

東北大学 工学研究科副研究科長・総長特別補佐 髙村 仁

・協賛社セッション

・参加者交流会

■大阪会場 8月28日(月)午前10時30分~午後5時

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス

【小・中・高校(K12)トラック】

・基調講演

園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史

・基調講演

国立鳴門教育大学 大学院 遠隔教育プログラム推進室長・教授 藤村 裕一

・パネルディスカッション

枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑

国立鳴門教育大学 大学院 遠隔教育プログラム推進室長・教授 藤村 裕一

園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・講演

枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑

・協賛社セッション

・参加者交流会

【大学・研究トラック】

・基調講演

大阪大学 基礎工学研究科 教授 藤井 啓祐

・講演

関西学院 情報化推進機構 システム管理・情報セキュリティ担当課長補佐 北島 大助

・講演

名古屋大学 情報連携推進本部 情報戦略室 教授 青木 学聡

・講演

OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校

・協賛社セッション

・参加者交流会

<開催趣旨>

教育・研究分野におけるデジタル化の推進と各種課題を解決するため、それぞれの領域における先駆者として、デジタル技術を活用されクリエイティブな授業を展開されている教職員の方々、クラウド技術を活用した研究 DX を推進されている教授や研究者の方々を講師としてお招きし、それぞれの成功の秘訣を学ぶフォーラムを開催します。

<主催・協賛>

主催: 株式会社教育新聞社 教育新聞ブランドスタジオ

特別協賛: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

後援: 株式会社科学新聞社

<参加対象>

・小中高トラック:教育委員会の方々、教員の方々

・大学/研究トラック:大学関係者、研究室関係者

※お申し込み時に参加トラックをご選択ください。

申し込みはこちら(参加無料)