競争的研究費のクラウド利用が可能であることが政府によって明確に示され、今後、急速に大学・研究機関でのクラウド活用が進むことが予想される。

その一方で「調達に関わる手続きが煩雑」「運用に不安がある」という大学・教育機関関係者も多いのではないだろうか。

8月24日(木)に東京で開催された「教育と研究のDXフォーラム」では、こうした不安に応える講演が行われた。

MEGAZONE株式会社(以下、「MEGAZONE」)営業統括本部マネージャー 長谷川和利氏による「調達も運用も「安全」に?大学・研究機関でのクラウド活用によるDXの最初の一歩をお手伝いします?」である。

クラウドを活用する上で、最初のハードルとなるのが「調達」であり、調達に先立ち「コストの最適化」をどのように検討するかがカギとなる。

クラウドサービスの費用をどのように見積もり、契約プロセスを進めていけばよいのだろうか。

AWSには「Pricing calculator」というツールがあり、情報を入力すれば大まかな利用料金を算出できるが、MEGAZONEのようなパートナーに用途や必要なスペックを伝え、それを元に費用を算出してもらうことも可能だ。

調達の方法は3つに分けられる。

1つ目は AWSをサービスごとに単価契約する方法。クラウド利用にかかる単価は基本的に、スペックによって定められる。それら一つひとつのサービスをリストアップし、単価契約として調達を進める。手間を要する方法ではあるものの、かかる費用を精密に算出することが可能だ。

課題としては、新しくリリースされたサービスや別のスペックのマシンを利用したい場合に、都度変更契約が必要になることが挙げられる。

2つ目は、パブリッククラウドの利用権として調達する方法だ。費用の積み上げ自体は1つ目のパターンと同じだが、それらの単価をまとめ、パブリッククラウド利用料として調達する方法になる。想定の利用料を積み上げて計算し、月額料金を算出する。

3つ目はドル/円の換算レートのみの単価契約を行う方法だ。さまざまなサービスを使用する際に、1ドルあたり日本円での支払い金額を設定し、その部分のみ取り決めておく。

為替レートの変動リスクがあるため、契約の条項として「契約時のレートとプラスマイナス5円以上変動した場合は、変更契約が可能である」などの項目を盛り込む必要がある。

では、調達に関する課題として「できるだけ金額を抑えて調達・利用したい」というコスト最適化のニーズに対しては、どのような解決策があるのだろうか。

まず、システム構成自体を見直して最適化していく方法がある。サーバーインスタンスをサーバーレス化することや特定のマネージドサービスの利用、運用自動化など、設計・運用段階でコスト最適化の手法をとる。こちらは時間を要するものの、効果が期待できる。

次に、割引オプションなど購入方法で価格を下げる方法が挙げられる。簡易的にできる施策であり効果も大きいことから、長谷川氏もこちらを勧める。AWS の「Savings Plans」と「Reserved Instance」というプログラムがこれにあたり、1年もしくは3年の利用料を確定した上で割引を受ける方法であり、オンデマンドと比べ40%以上のコスト削減につながる場合もある。

加えてスポットインスタンスという方法も有効だ。Amazon EC2という仮想サーバーにおける余剰の計算資源を入札方式で安く提供する販売方法であり、最大90%程度のコスト削減が見込める。

ただし、途中で動作が停止する場合があるため、それでも差し支えない研究・解析などの処理に活用することが有効だ。

MEGAZONEでは調達やコスト最適化に関するコンサルティングやサポートを提供しているという。専門家の助言を得ながらサービスを効果的に組み合わせて活用することで、機能とコスト削減の両立が期待できる。

大学・研究機関では「大切な情報を外部のネットワークから隔離して扱いたい」「インターネットを経由しない環境下で運用したい」というニーズが聞かれる。このような場合、求められるのはセキュアなクラウド運用だ。

長谷川氏の講演では、クローズドなネットワークの実現方法や起こり得る問題、その解決策が実際の事例を元に示された。

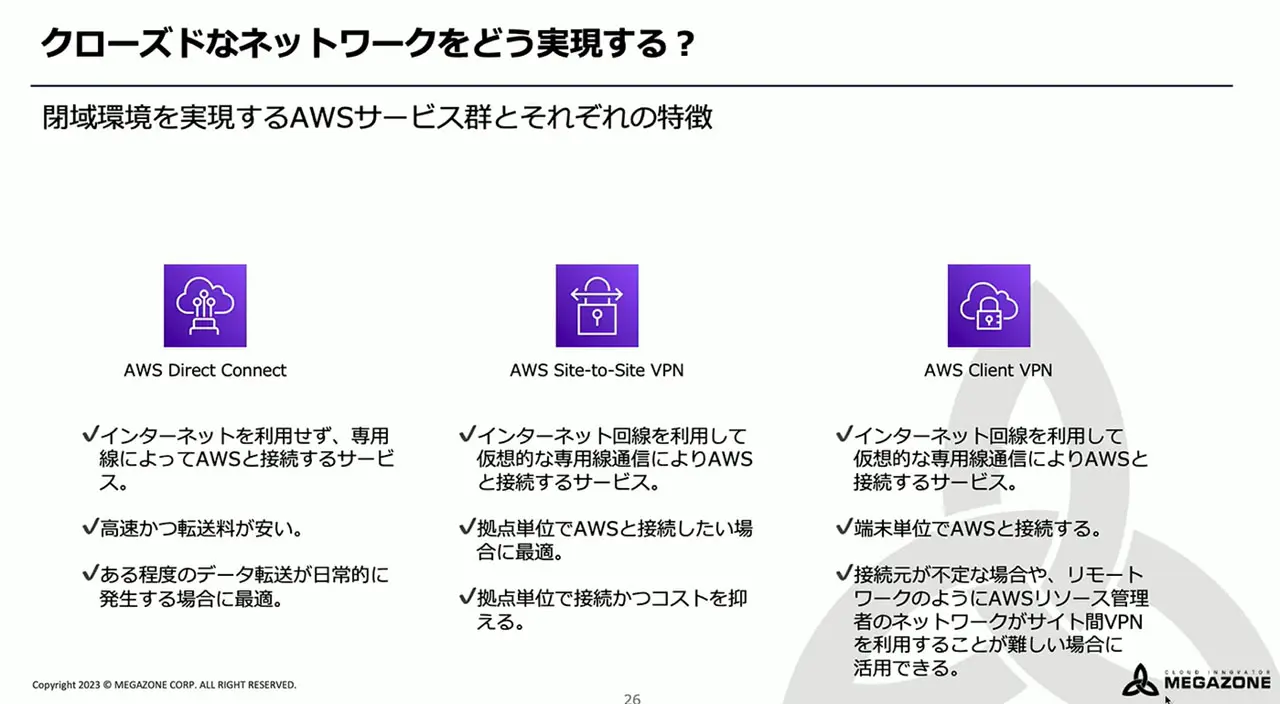

AWSにはインターネットを利用せず、専用線を介してAWSと接続する「AWS Direct Connect」サービスがあり、これを利用することで、閉域環境(クローズドなネットワーク)の実現ができる。「AWS Site-to Site VPN」「AWS Client VPN」ではインターネット回線を利用して仮想的な専用線通信によりAWSと端末を接続することも可能だ。

インターネットから隔離して利用する場合には、「内部通信の検討」「外部への通信の検討」「外部からの通信の検討」の3点が想定される。

これらの解決策として、「VPCエンドポイント」を利用してVPCのリソースを必要なAWSサービスにプライベート接続する方法や、「Amazon Simple Storage Service」などのサービスを利用する方法が挙げられる。これらの施策により、セキュアで使いやすい環境を構築できる。

さらに、権限の制御も同時に考えなければならない。しかし、適切な権限設定は手間のかかる作業だが、AWSのサービスを上手に活用することで、柔軟に管理・運用が可能になる。

「閉域環境を実現する上では、検討しなければならない事項が発生します。しかし多様なAWSサービスを活用することで、セキュアな環境の実現が可能です」と長谷川氏は締めくくった。

MEGAZONEは、クラウド運用支援に加え、次世代のキャンパスライフ&教育プラットフォームである「UVERSE(ユーバース)」を提供している。

これは、大学の教室や図書館など、学生のコミュニティ空間を仮想空間で提供するもので、学校ごとに特化した専用空間や授業、学校生活が体感できる。

現代では、1人1台以上のデジタルデバイス利用が一般的になっており、デジタル環境は非常に身近なものとなっている。

この「UVERSE(ユーバース)」では利用者のアバターが仮想キャンパス内を自由に移動できる。この仮想キャンパスは実際の大学構内をドローンで撮影し、リアルな形で再現されている。建物内に入り、友達と図書館で自分自身をカメラで映し互いに姿を見ながら勉強ができる。また、大学の教職員と学生が1対1で進路相談などを行うためのコミュニケーションツールとしての活用も可能だ。

「UVERSE(ユーバース)」は現在、日本語対応の準備中であり、日本の大学での利用も目前だ。将来的には大学同士、教員同士の交流や企業のインターンシッププログラムなどのコミュニケーションを目的にした利用も見据えているという。

MEGAZONEはクラウド上で使えるさまざまな管理ツールの提供やクラウド利用に関するコンサルティング、運用サポートを提供している。教育・研究DXにおける心強い味方になりそうだ。

MEGAZONE株式会社

・MEGAZONE株式会社:https://www.megazonejapan.jp/

・講演資料ダウンロード:https://www.hyperbilling.jp/education/