山口県岩国市で水中ロボットフェスティバル2024が開催されるということで、私たちは海や川で起きているごみ問題をロボットで解決するということに興味を持ち、2チームに分かれ大会に挑んだ。

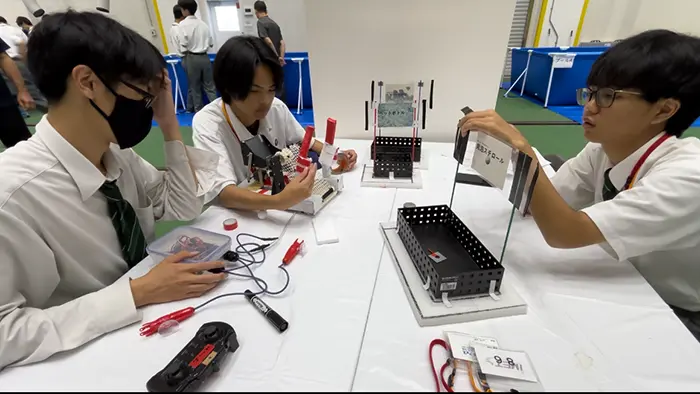

この大会では「ポスターセッション」と「水中ロボット競技」の2つの課題がある。ポスターセッションでは、海や川のごみについてポスター資料にまとめて発表し、ポスターの完成度とプレゼンテーションの内容で評価される。水中ロボット競技では、事前に与えられた材料をもとにロボットを製作し、会場のプール上で海洋ごみに模した物を集め得点を競う。最終的に上記の2つの得点をもとに総合順位が決まる。

ポスター制作の過程で、川では人間が捨てた不法投棄などの散乱ごみが多く、散乱ごみが海に流れ込み、海のごみ問題を起こしていることが分かり、「川のごみの削減は海ごみを減らすことにもつながる」ということについて発表した。

もう1つのチームは、海に漂うPOPs(残留性有機汚染物質)について調べ、生物濃縮といった危険性があると分かり、「マイクロプラスチックがPOPsを吸収することで人体にも悪影響を及ぼす」ことについて発表した。ポスター制作を通して私たち高校生が普段からできることを取り組んでいきたいと思った。他校に話を聞くと、それぞれの都道府県の特色を生かしたポスターの内容であったり、ロボットの中には実際に海で使用されることを想定して工夫を凝らしたものであったり、私たちにはない発想でとても勉強になった。

水中ロボット競技では、会場の岩国海洋環境試験評価サテライトはとても広く圧倒された。製作した水中ロボットを操作したが、実際に動作させると操作性に難があり無理な動作による部品の故障が起きて苦労した。本番では目標としたごみを回収することができた。

今回の取り組みは、現在起きているさまざまな海洋ごみや河川ごみの問題について調べる良い機会となり、私たちができるさまざまな創意工夫が地球の環境問題を救うと強く感じた。