歯の健康を守るための学校プログラム「楽しく学ぼう! 歯の健康づくり講座」が9月4日、埼玉県久喜市立桜田小学校(川羽田恵美校長)で行われた。(公財)日本学校保健会が企画・監修/共催し、(株)ロッテの協力により実施された。同校の4年生130人が約45分の授業に参加し、むし歯から歯を守るポイントなどを学んだ。

福田名誉教授は、「むし歯はなぜできるのか」「むし歯を予防するにはどうすればいいのか」を理解することを学習目標に授業を行った。動画や実習を交えた楽しいプログラムで、児童たちは終始熱心に耳を傾けた。

授業は「むし歯って何」を知るところから始まった。最近はむし歯の痛さを経験したことがない児童が多いことから、まずは歯の構造から丁寧に説明をした。

「歯には根っこがあり、あごにしっかりと植わっています。歯の表面の白いところがエナメル質で、ここは人間の体の中で一番固い部分です。このエナメル質に穴が開いてしまうのがむし歯です。穴が小さいうちに治療すると痛みを感じませんが、そこから進んで歯髄(しずい)と呼ばれる歯の神経までいってしまうと、すごく痛い思いをすることになります。そうなる前に、歯の表面のエナメル質を守っていく必要があります」

続いて、「むし歯はなぜできるのか」を知るための動画を視聴し、むし歯の進行プロセスを解説した。

「動画に登場したのは、歯、むし歯菌(ミュースタン菌)、食べ物、歯垢(しこう)、酸の5つでしたね。口の中に歯とむし歯菌だけがあってもむし歯にはなりませんが、むし歯菌も生き物なので生きていくために食べ物が必要です。むし歯菌は特にお砂糖が大好きなので、大好きな食べ物であるお砂糖が入ってくると、すみかを作って仲間を呼び寄せ始めます。そのすみかを歯垢(プラーク)といいます」

「むし歯菌は、お砂糖を食べるといらなくなった酸を吐き出します。酸は固いものを溶かすので、歯の表面の固いエナメル質に穴を開けてしまいます。これがむし歯です」

「歯、むし歯菌、食べ物の3つが出会ってしまうとむし歯になることが分かりましたね。むし歯ができるのはこの3つが重なり合う時で、この3つの輪の重なりを『カエスの輪』と言います」

これらの解説に続き、「では、この3つが重ならないように、むし歯菌や食べ物を歯の表面から取り除くには何をすればいいでしょうか」と尋ねると、「歯みがき」と児童たちは元気に答えた。授業はむし歯予防の話へと進んだ。

「むし歯菌と食べ物がくっつくと酸が出てきて歯を攻撃してきます。そこで、酸から歯を守るのに役立つのがフッ素※です」

「フッ素は歯みがき粉に入っていて、子ども用歯みがき粉には必ず入っています。大人用のほとんどの歯みがき粉にもフッ素が入っていて、フッ素の入った歯みがき粉を使うことで歯が強くなることを忘れないでください」と伝えた。

次に、キシリトールの効果と歯みがきの話が続く。

「キシリトールは砂糖と同じように甘いのに、むし歯菌が歯垢や酸を作る材料にはならず、むし歯菌を弱らせる作用があります」と、むし歯を防ぐ効果があることを教示した。

「砂糖を全部キシリトールに変えればいいと思うかもしれませんが、そうではありません。おいしい食事を作るためにお砂糖は大切な役目をしています。むし歯菌が食べ物(砂糖)と出会わないようにするためには、食後の歯みがきが大切です」

さらに「歯にはよく噛んで食べることで自然と汚れが取れる部分、歯みがきをしっかりすることで汚れが取れる部分、歯みがきをしても汚れが取り除けない部分があります」と説明した上で、「むし歯予防には早寝早起きが大切で、朝ごはんをしっかり噛んで食べ、食後にしっかりと歯みがきをすることです」と強調した。

授業は、食事をする時(とりわけ給食の時)の姿勢について、正しい姿勢で噛んで食べることの大切さに言及した上で、よく噛むことを学ぶ実習へと進む。

児童たちはキシリトール入りの赤と青の2色ガムを60回噛む体験を行った。福田名誉教授の合図で噛み始め、「1、2、3…」のカウントに合わせて噛み、60数えたところでストップ。その後、自分の歯、口、噛み終わったガムの様子を確認した。

福田名誉教授は「よく噛めば唾液がたくさん出てきて、歯の表面はつるつるに、口の中はさっぱりして、ガムは紫色になるはずです」と説明し、児童たちはよく噛むことが歯・口の健康の秘訣であることを学んだ。

最後に、むし歯から歯を守るポイントとして、「歯をみがく」「フッ素入り歯みがき粉を使う」「規則正しい生活をする」「早寝早起きをし、よく噛んで食べる」「だらだら食べ、『ながら食べ』をしない」「歯医者さんへ定期的に行く」――の6つを確認した。

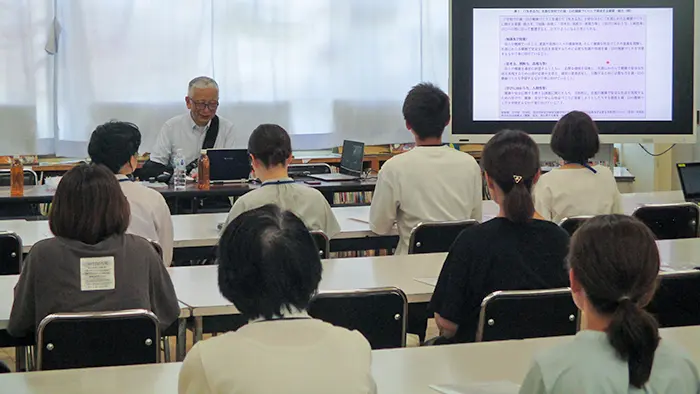

授業終了後、学校保健委員会の取り組みとして「保護者教員向け講座」も開催された。福田名誉教授から児童たちに伝えた授業内容を説明するとともに、「『生きる力』を育む学校での歯・口の健康づくり((公財)日本学校保健会)」の冊子や小学校4年国語の教科書に過去掲載されていた「『かむ』ことの力」という題材を紹介。教科学習の中で、歯と口の健康づくりや食育、生活習慣の大切さについて考える学びの在り方について話をした。

保護者に向けては、「早寝早起きから始まる生活習慣を整えることが歯の健康につながり、さらには学習への集中力にもつながります」と強調。最後に「人生100年時代といわれ、100歳までこの歯を使っていかなくてはいけない。子どもと一緒にむし歯から歯を守る6つのポイントを確認してほしい」と伝え、講座は終了となった。

※フッ素…ここで言うフッ素とはフッ化物。