金融教育と聞いて、どんな授業を思い浮かべるだろうか。電子マネーやサブスクリプション、オンラインショッピングの普及などにより、買い物の仕方やお金の価値が大きく変わってきた。こうした変化の中、これから社会に出る子どもたちに向けて、どのように金銭観や経済感覚を学ばせるのかということが、学校現場における一つの課題となっている。

金融広報中央委員会が教育関係者向けに開催している「金融教育に関する実践報告コンクール」では、毎年、金融教育に関する実践報告や提言などを募集し、優れた作品を表彰している。今回、2022年度に行われた「第19回金融教育に関する実践報告コンクール」で優秀賞を受賞した東京都武蔵村山市立第十小学校を訪ね、金融教育の実践事例とともに、コンクール応募のきっかけやその後の効果などを聞いた。

生徒数437名の武蔵村山市立第十小学校は狭山丘陵の自然に囲まれ、「十小(じゅっしょう)」の愛称で親しまれている。

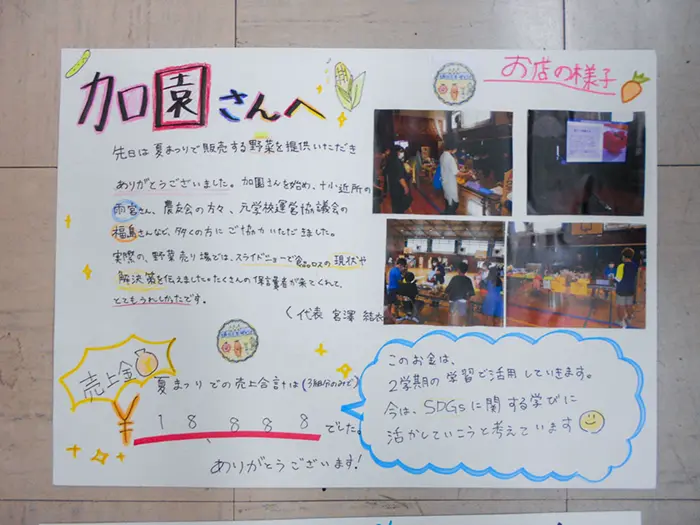

2022年度からは、学校とPTAが共催し、児童が企画・運営を行う「十小夏まつり」をスタートした。十小夏まつりでは、迷路や実験などの体験ができる「チャレンジエリア」と、児童が物品を販売する「マーケットエリア」という2つのエリアが用意された。各エリアのお店は、PTAがサポートし、児童が実際の現金を使って販売を行った。

この取り組みをまとめた実践報告「規格外野菜の販売体験を通した金融教育のスタート ~『食品ロス』に対する総合的な学習の時間の取組~」は、「第19回金融教育に関する実践報告コンクール」で優秀賞を受賞した。執筆したのは、活動の中心になって動いていた同校の副校長 今井一馬氏、教諭の久保田萌海氏、比留間雄大氏(現:三鷹市立第一小学校)の3名だ。

今井氏が金融教育を始めようと考え始めたのは、2年前の2021年。きっかけは、2022年4月に施行された「18歳成年」だったという。「高校で金融教育に急いで取り組んでいるという記事を読み、『小学校は何ができるか』を考えた」という今井氏。「中学校は職場体験があるが、小学校では何もないのが現状。そこで、地域の課題も含めて、働くことの意義とお金が得られるということを体験して、お金の価値を感じ取ることが大事だと考えた」と話す。

また、今井氏は「ひとつのクラスだけで取り組んだ場合、『その先生ができた』ということだけで終わってしまう。行事として毎年行うことで、学校の文化として残していきたい」という思いを強く持っていた。そこで、イベント等の特別活動の主任を務める久保田氏に相談をしながら、児童が現金の取り引きを実現できる場として、「十小夏まつり」のイベント構想を形にしていったという。

しかし、最初から順調にいったわけではない。小学生に実際の現金を取り扱わせることに、難色を示した教員も少なくなかった。「『小学校ではまだ早すぎる』という意見もあり、職員会議を通過するには戦略が必要だった」と、今井氏は当時を振り返る。説得材料として、金融教育関係のデータを集めた資料を作成し、1年掛けて少しずつ金融教育の大切さを教員に伝えていった。その上で、久保田氏が十小夏まつりの構想を提案することで、理解を得ていくことができたという。

一方、PTAは非常に協力的だった。「PTAの予算からも資金をもらい、保護者による夏まつりのお店のお手伝いもあっという間に決まった。保護者は、18歳成年についての理解や、『子どもに学ばせたい』という思いが強かったのだと思う」(今井氏)。

ここで今井氏や久保田氏が大切にしたのは、「本物に出会わせる」ということだ。「精算が合わなかったり、何かトラブルが起きたりした場合の責任を考えると、擬似マネーのほうが良いのではという声もあったが、保護者の協力を得て、レジを見てもらうことにした。あえて本物の現金を扱うことで、物を売るということに対して子どもたちが本気になり、お金の扱いや価値を感じることができる」と、久保田氏はメリットを語った。

金融教育を実施したのは、2022年度の6年生3クラス。総合的な学習の時間で行った。「7月の夏まつりを一つのゴールとし、一学期の単元では、単に『物を売る』ということだけではなくて、総合的な学びとしてSDGsをテーマにした」という。SDGsのテーマのうち、子どもたちが一番身近に考えやすいSDGs12「つくる責任・つかう責任」からスタートした。

当時6年生の担任だった久保田氏は、「調べ学習をしていくなかで、児童は生産者の食品ロスに着目した。武蔵村山市であれば、身近な例として農家さんがいるという方向で授業が進んでいった」と話す。地元のスーパーマーケットに協力してもらい、身近なお店の食品ロスや対策を調べた上で、農家へのフィールドワークを行い、B級野菜や規格外野菜の存在を知った。「自分たちになにができるか」と考えた際、久保田氏が7月の夏まつりイベントがあることを知らせたことで、児童から「このイベントで、規格外野菜を売ろう」という流れに自然にしていくことができたという。

こうした流れの裏には、久保田氏をはじめとした担任の工夫や、学校側の事前の準備があった。「教員が仕掛けをするけれど、児童が主体で考えていけるように授業を進めていった。そこが難しくもあるが、児童に『どうかな』と常に問い掛けていく。一度乗ってしまえば、あとは児童が目的意識を持って全力でゴールに向かっていった。現金もそうであるが、実際に農家の方を呼んだり、実物の野菜を見せたりということで、意欲をかき立てる仕掛けをした。ゲストティーチャーに話してもらうと、教員が授業をするよりもすごく刺激的で、得るものがたくさんある」(久保田氏)

その際、農家へは児童が直接電話をして取材の約束を取り付けたが、事前に担任から「子どもたちから連絡がいくので対応をお願いしたい」と連絡を取っていたという。

今井氏は、「児童が『これをやりたい』と言った時に、すぐ動ける状態を作っておきたい。学習がどんどん広がりを見せるにつれて、大人がさまざまな人とつながっておく必要があった」とし、副校長として、市や地域の施設、企業を訪問し、児童の学びにつながる取り組みへの協力を依頼した。そうした素地をこつこつとつくっていったことで、農家やスーパーマーケット、ショッピングモールをはじめ、さまざまな場所や企業を学習のフィールドとして使えるようになったという。

こうして実現した「十小夏まつり」は大盛況のうちに終わり、児童にも大きな成功体験となった。

「まず、給食を残すことが少なくなった。保護者からは、食品を買いすぎていると、『それ、食べきれるの』と児童から指摘されたという話も聞いている」と、久保田氏は児童の変化について語った。

この他にも、「生産者、農家の方は毎日こういうことをされているんだと尊敬しました」「この体験を通して、恥ずかしがらずに人に話し掛けるようになった」など、さまざまな感想が寄せられたという。さらに、「料理人になりたいと言っていた児童は、『お金のやり取りや、お店をやるために必要なことを学べたことを生かして、自分でお店をやりたい』と書いてくれて、学習は無駄ではなかった」と、久保田氏は話した。

第十小学校の金融教育の取り組みはこれだけでは終わらない。2学期以降は、夏まつりで得たお金を「何に使うか」を児童自らが考え、フードドライブへの呼び掛けを行うチラシを売上金から作成し、子ども食堂などへの寄付を実施した。

「本物と出会え、お店を運営することができた成功体験や、楽しかった体験は、自信になり、次の活動も『やってみたい』につながっていく。そこで失敗したとしても、児童はエネルギッシュなので、次の糧にしていけると思う」(久保田氏)。

今回の「金融教育に関する実践報告コンクール」に応募したきっかけは、今井氏が告知記事を見たことだった。「金融教育という趣旨が合致していることと、締め切りが9月30日ということで、1学期の十小夏まつりの取り組みを夏休みにまとめられると考えた。久保田先生がこれまでの活動を記録していたこともあり、3人で分担しながら執筆を進めていくことができた」という。

久保田氏は、コンクール参加のメリットとして、「前年度のうちに取り組みをまとめておいたことで、今年度の6年生は、この資料を見ながら『去年はこんなふうに進めた』と流れをつかむことができた。『さらに工夫して、こんなことをやってみよう』と活動のレベルアップを期待できる。また、他校に異動した際にも、『こうした結果が出たから、金融教育は価値がある』と説得する材料になる」ことを挙げている。

今井氏も、「コンクール参加は、何よりも私たちの思考をまとめる良い機会になった」と話す。「学校の行事として位置付けておくことで、私たちが異動した後にも、学校の文化として残り、地域とのつながりもずっと続けていくことができる。他の学校でも活用できるものなので、教育資源としてノウハウを共有していきたい」とした。

第十小学校では、2023年度は「自分たちもやりたい」という希望のあった4年生から金融教育を実施している。さらに、5年生は、東京都が募集した起業家教育プログラムに取り組んでいる。「社会の課題に対してどう向き合うかということも大切にしながら、合わせて金融について学べるようにこれからも続けていきたい」と、今井氏は今後の構想を語った。

幼稚園教諭、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・高等専修学校教員、教員経験者、教職課程在籍または教職を目指す大学生、大学院生、大学教官等研究者

※共同執筆の場合、1名でも教員が含まれていれば応募可能です。

※先生個人の応募に加え、学校としての応募も歓迎します。

2023年9月30日(土)※当日消印有効

金融広報中央委員会

金融庁、文部科学省、日本銀行

第20回金融教育に関する実践報告コンクール ― 作文・小論文コンクール(2023年度):知るぽると

※「金融教育に関する実践報告コンクール」の過去の入賞作品も上記からお読みいただけます。