中学校や高等学校などで、学校教育の一環として金融経済教育に力を入れる学校が増えている。その背景には、新しい学習指導要領において金融経済教育に関する記載が拡充されたことに加え、成年年齢の引き下げで自立した消費者としての責任が早く求められるようになったことや、インターネットやスマートフォンの普及による中高生の生活変化に伴う金融トラブルの低年齢化などの問題がある。

金融広報中央委員会(事務局:日本銀行情報サービス局)は、学校教育における金融経済教育の機会提供の具体的な取り組みとして「おかねの作文」コンクール(中学生対象)と、「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール(高校生等対象)を実施している。

今回は、学校教育の一環として「おかねの作文」コンクールに取り組んできた、前東京都練馬区立開進第一中学校(現東京都江東区立深川第五中学校)の眞榮城伸教諭(社会科)を訪ね、コンクール応募のきっかけやその後の効果などを聞いた。

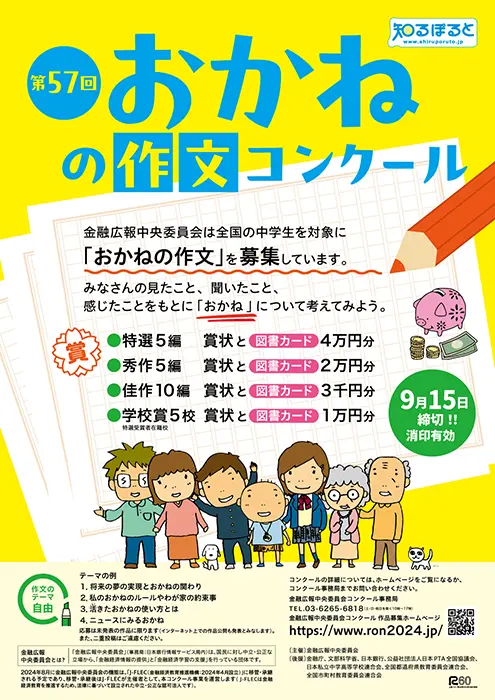

「おかねの作文」コンクールは、全国の中学生を対象に、例年9月中旬までの開催期間で実施されている。「おかね」に関することであればテーマは自由。特選や秀作、佳作などの賞にそれぞれ賞状と図書カードが授与される。

眞榮城教諭はこの「おかねの作文」を2年生の夏休みの必修課題としてきた。これまでに多数の作品を同コンクールに応募しており、受賞歴もある。

社会科で金融経済を主に扱うのは中学3年生である。眞榮城教諭が「おかねの作文」コンクールをあえて2年生の課題としているのには、理由があった。

眞榮城教諭が勤務していた開進第一中学校では、例年3年生が国税庁主催の「税についての作文」に応募している。

2年生までにお金について考えたり書いたりする経験がなく、3年生でいきなり税をテーマにした作文を書くのは、生徒にとってなかなかの負担だ。眞榮城教諭は、2年生のうちに、「税についての作文」の前段階となるアウトプットの経験をさせたいと考えていた。適したコンクールはないかとインターネットで検索していて見つけたのが、この「おかねの作文」コンクールだったという。

「『おかねの作文』コンクールのテーマの広さに惹かれました。お金に関することであれば何でも書くことができ、生徒が取り組みやすいと考えたのです」眞榮城教諭はこう語る。

他教科とのバランスも考慮しつつ、これならばよいだろう、と社会科の夏休み必修課題に選定したのだという。

夏休みの必修課題として「おかねの作文」を提示された時、生徒はどんな反応だったのだろうか。

「実は、規定文字数の多さ(1200字~2000字)に戸惑う様子もありました」。眞榮城教諭はそれを見越し、金融広報中央委員会のホームページに掲載されている「おかねの作文」コンクールのチラシを説明とともに配付した。チラシには募集要項や注意事項が詳しく載っており、過去の受賞作品の大まかな内容も紹介されている。さらに、過去の受賞作品もいくつかピックアップし、印刷して配付したという。

「こんなふうに書けばいいのか」と分かると、生徒の心理的なハードルは下がる。同時に、他者の文章の引用やAIの利用については事前指導を行い、文章を書くにあたってのリテラシーを強化する配慮も行った。

中には、副賞(特選は図書カード4万円分)に興味を示す生徒もいた。確かに中学生にとって、好きな本がたくさん買える賞品は魅力的なようだった。

前述したように、社会科のカリキュラム上、金融経済について本格的に学ぶのは中学3年生である。つまり、2年生時点では、生徒はあまり知識を持ってはいない。

しかし、眞榮城教諭は金融経済についての事前指導はあえて行わなかった。身近なところからテーマを見つけ、自分にとっての「お金」と向き合いながら主体的に考えてほしいという思いからだ。

そして夏休み明け。生徒たちはどのような作文を書いてきたのだろうか。

「各自が選んだテーマは本当にさまざまでした」と眞榮城教諭。円高について調べ、考えた生徒もいれば、小遣いの使い方を道徳的な観点で振り返った生徒もいた。また、お年玉をドルでもらった経験やジュニアNISAについて書いた生徒もおり、受賞につながったという。

「一見、ニュースにはあまり関心がなさそうに見える生徒が、経済ニュースと絡めた作品を提出するなど、普段とは違った姿が垣間見えることもありました」そう眞榮城教諭は語る。

「おかねの作文」への取り組みをきっかけに、家庭でも、「お金」や「経済」に関する会話が生まれたとの声も聞こえてきたなど、生徒それぞれが自分ごととして「お金」について考え、作文に取り組んだことがうかがえる。

新学習指導要領では、思考力、判断力、表現力、そして主体性が重視され、知識や技能を積極的に活用し、自分の考えをアウトプットしながら理解していく“深い学び”が求められている。

学校の授業では多くの教員が工夫を凝らし、生徒のアウトプットの機会を増やしている。しかし、授業以外で生徒が地域社会や外部の企画に参加し自分の考えを表現できる機会はなかなか得られない。加えて、金融経済教育への注目度が高まっている一方、日本の文化としては、まだまだお金に関する話題を出しづらい雰囲気がある。金融経済について生徒がアウトプットするチャンスはさらに少ないのではないだろうか。

しかし社会の一員として生きていく上で、働いて報酬を得たり、税金を払ったりと、お金は必要不可欠なものだ。

「お金をめぐる変化のスピードが加速するなかで、税金の使われ方に関心を持ったり、貯蓄や投資をしたりと、社会的な問題を経済学的な考え方で解決できるようなスキルや考え方が求められています。これからは金融経済に関することに触れる機会を増やしていくべきだと考えます」と眞榮城教諭は言う。

開進第一中学校の生徒たちにとっては、「おかねの作文」コンクールがその貴重な機会となった。外の世界とつながり、自らの考えをアウトプットしながら、金融経済分野への視点を持つきっかけを得られたといえるだろう。更にその取り組みが受賞という結果をもたらしたことは、本人の自信につながったのではないだろうか。

2年生で「おかねの作文」コンクールに応募した生徒たちは3年生に進級後、公民の政治経済分野で、金融経済について本格的に学んだ。

「学ぶ意義を感じて意欲的に学習する生徒が多く、特筆すべきは自分たちで株式会社を作る学習活動に取り組む意識が高くなったことです」と眞榮城教諭は言う。

会社を設立して株券を作り、資金を集め、商品を売って利益を上げる。従業員を雇って給与を支払い、ときには労働組合と交渉もする。多くの中学校で行われている実践だというが、眞榮城教諭の丁寧な指導に加え、2年生の段階で「おかねの作文」に取り組んだことで、お金に関するアンテナが立ち、金融経済が共通の話題となって学びへの意欲につながった側面もあるのではないだろうか。

また応募をきっかけに、「お金について考えるのは面白い」と、金融経済分野への興味をもつようになった生徒もいたという。金融経済を自分なりの視点で考える課題研究的な取り入れ方ができるのも「おかねの作文」コンクールの良さだろう。

眞榮城教諭は今年の4月に異動し、現在江東区立深川第五中学校に勤務している。今年度も2年生の社会を担当しており、「おかねの作文」コンクールへの応募は現任校でももちろん検討しているという。

今回は中学校社会科の視点から話を伺ったが、「おかねの作文」コンクールは教科の枠を超えて受け入れられている。中学校国語科教諭からの「生徒が自ら考え取り組むことで、自身の作文力・思考力・調査力を育む機会として最適」という声や、高等学校の公民科や国語科教諭からの「小論文の書き方・考え方を捉えることができ、さらに金融や経済について自身で学ぶ意識付けができる」という声が届いている。加えて、中学校技術・家庭科教諭からは「コンクールのテーマは家庭分野の『消費者教育』に合致する。消費者トラブルや計画的なお金の使い方など、授業で扱ったテーマを生徒が自分ごととして考えるのに適していた」との声もあった。積極的に取り組む学校が着実に増えていることがうかがえる。

金融経済教育は、経済的に自立し、より良い生活を送るために必要なお金に関する知識や判断力(金融リテラシー)を身に付けるための教育として注目度が高い。

「おかねの作文」コンクール(中学生対象)および「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール(高校生等対象)」は2024年度も実施される。

授業の一環として、また夏休みの課題として、取り組んでみてはいかがだろうか。

申し込みはこちらから。

第57回「おかねの作文」コンクール(中学生対象)

■募集テーマ

自由。「おかね」に関することであれば、どのようなものでも構いません。

(テーマの例)

1.将来の夢の実現とおかねの関わり

2.私のおかねのルールやわが家の約束事

3.活きたおかねの使い方とは

4.ニュースにみるおかね

■応募資格

中学生

■賞

・特選 5編(賞状と図書カード4万円分)※特選には、後援先等による「冠賞」を授与

・秀作 5編(賞状と図書カード2万円分)

・佳作 10編(賞状と図書カード3千円分)

・学校賞(特選受賞者在籍校) 5校(賞状と図書カード1万円分)

■締め切り

2024年9月15日(日)※消印有効

■文字数

1200~2000字

■発表

12月中旬頃、主催者ホームページで発表。

■主催

金融広報中央委員会

2024年8月に金融広報中央委員会の機能は、「J-FLEC(金融経済教育推進機構:2024年4月設立)」に移管・承継される予定であり、移管・承継後はJ-FLECが主催者として、本コンクール事業を運営します( J-FLECは金融経済教育を推進するため、法律に基づいて設立された中立・公正な認可法人です)。

■後援

金融庁、文部科学省、日本銀行、公益社団法人日本PTA全国協議会、日本私立中学高等学校連合会、全国都道府県教育委員会連合会、全国市町村教育委員会連合会

第22回「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール(高校生等対象)

■募集テーマ

テーマは「金融と経済」に関すること。高校生としての自分の意見や主張を小論文スタイルで表現してください。テーマを考える参考として、テーマの例を下記に示します。ただし、この中から選ぶ必要はありません。自分が書きたいと思う内容を、自由に考えてみてください。

題名(作品タイトル)は自由です。作品の内容に相応しいものをつけてください。

(テーマの例)

・持続可能社会の実現に向けて 高校生の私が考える「社会のためになる投資」

・将来の夢実現 高校生の私が考える「活きたお金の使い方」

・キャッシュレス社会を生きる 「見えないお金」の便利さと怖さについて考える

・私が社長になったなら 高校生の私が考える地域を元気にするビジネス

・オトナの自覚 社会に出る前に考えておきたい「お金」のこと

・「未成年者取消権」喪失 高校生の私が考える悪質商法撃退策

■応募資格

高校生、中等教育学校生(後期課程)、高等専門学校生(3年生まで)、高等専修学校生

■賞

・特選 5編(賞状と奨学金5万円)※特選には、後援先等による「冠賞」を授与

・秀作 5編(賞状と奨学金3万円)

・佳作 10編(賞状と図書カード6千円分)

・学校賞(特選受賞者在籍校) 5校(賞状と図書カード1万円分)

■締め切り

2024年9月15日(日)※消印有効

■文字数

1600~3200字

■発表

12月中旬頃、主催者ホームページで発表。

■主催

金融広報中央委員会

2024年8月に金融広報中央委員会の機能は、「J-FLEC(金融経済教育推進機構:2024年4月設立)」に移管・承継される予定であり、移管・承継後はJ-FLECが主催者として、本コンクール事業を運営します( J-FLECは金融経済教育を推進するため、法律に基づいて設立された中立・公正な認可法人です)。

■後援

金融庁、文部科学省、日本銀行、全国公民科・社会科教育研究会、公益財団法人全国商業高等学校協会、全国家庭科教育協会、日本私立中学高等学校連合会、全国都道府県教育委員会連合会、全国市町村教育委員会連合会

詳細は金融広報中央委員会コンクール作品募集ホームページをご覧ください。

(ホームページでは過去の入賞作品もご紹介しています)