「義務教育無償」を謳いながら、保護者の私費負担が増している。文科省が行った2018年度の「子供の学習費調査」によると、公立中学校に子どもを通わせる保護者が負担する学校教育費の平均額は、年間約14万円。他方では、教材やその材料を100均で購入するなど「教員の自腹購入」も常態化している。なぜこのような状況になっているのか、千葉工業大学の福嶋尚子准教授(教育行政学)に聞いた。(全2回の第1回)

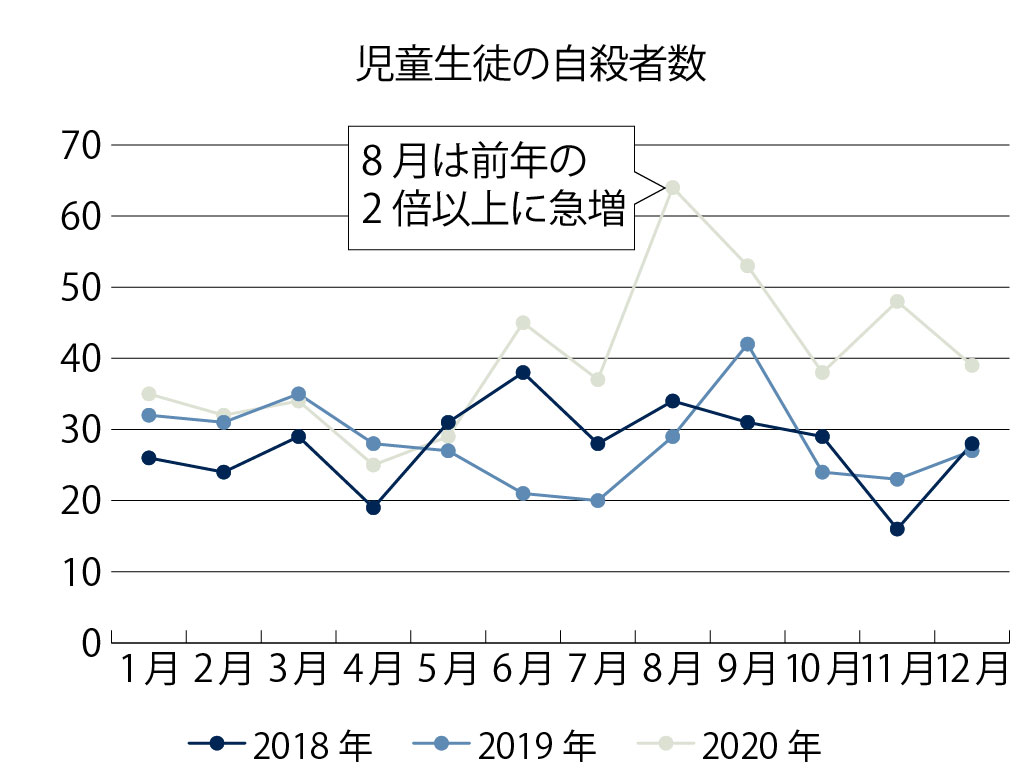

昨年1年間の児童生徒の自殺者数が過去最多となったことを受け、文科省が設置した「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が6月にまとめた報告書では、ICT活用によるリスクの高い児童生徒の早期発見や、関係機関と連携したチームによる支援体制づくりに加えて、子供たちを守る「心の健康教育」の充実を強調している。コロナ禍が続く中、改めて学校現場には何が求められているのか。

ヴァージングループの創業者が設立した米の宇宙旅行会社が、宇宙船の試験飛行を成功させたニュースが話題だが、日々進歩している宇宙開発に今、日本の高校生もさまざまな形で参加し始めている。未知の宝庫である宇宙をテーマにした探究型学習と聞いただけで胸が躍るが、日本ではまだ、宇宙は特別なものとして捉えられがちだ。宇宙を通じて高校生たちは、どんな未来社会を描こうとしているのか。各地の事例を取り上げる。

国連で子どもの人権が守られているかを審査する「子どもの権利委員会」の新たなトップに、日本人が初めて就任した。弁護士の大谷美紀子委員長だ。2017年から日本人として初めて、同委員会の委員を務めてきた。子どもの権利について理解が浸透していると言い難い日本の現状に、「子どもの権利を認めることは、わがままを助長することではない」と警鐘を鳴らす大谷委員長。

全日中会長でもある宮澤一則校長の東京都板橋区立中台中学校(生徒482人)では、ユニークな校内研修で、教員が授業力を研さんできる環境を整えた。それが他教科の教員同士が協働し、1つの授業をつくりあげる「コラボ授業」だ。教科の垣根を超えた学びを実現するとともに、教員間のコミュニケーションにプラスの変化を与えているという。同校の研修を取材し、その狙いや可能性に迫った。

学校現場で進むさまざまな改革事例やエピソードを教師が発信し、教職の魅力向上を狙って始まった文科省の「『#教師のバトン』プロジェクト」。スタートから3カ月がたった現在も、ツイッター上では「#教師のバトン」が付けられた投稿が続いているが、その大半は学校の厳しい実情を訴える声ばかりだ。“しんどい学校現場”を改善して教師のバトンをつなげるために、本音をさらけ出したその次のステップとして、文科省と学校現場は何を始めるべきか。当事者や関係者に取材した。

中教審で本格的な議論が始まっている教員制度改革。負担が大きいとされる教員免許更新制の見直しに注目が集まるが、教員の養成、採用、研修を巡る課題はそれだけではない。教員採用試験の倍率が低下する中で、どのようにして教職を魅力ある仕事にしていくか。関係者に取材した。

中教審で本格的な議論が始まっている教員制度改革。負担が大きいとされる教員免許更新制の見直しに注目が集まるが、教員の養成、採用、研修を巡る課題はそれだけではない。教員採用試験の倍率が低下する中で、どのようにして教職を魅力ある仕事にしていくか。関係者に取材した。

教員の長時間勤務が問題化して「働き方改革」が課題となる中、負担の要因となっている部活動の外部委託の動きが広がりつつある。昨年9月から名古屋市で導入された小学校の部活動の民間委託では、約1500人の教員の負担軽減に加えて、児童の満足度も高いという結果が得られた。文科省が2023年度から始める、休日の部活動の段階的な地域移行に向けたモデル事業も動き始めている。部活動改革は着実に広がっていくのか。

GIGAスクール構想やデジタル教科書など、急速にデジタル化が進む教育現場。一方で従来から行われている「手を動かして書く」活動も再評価されている。その代表例が「紙の手帳」だ。スマホのカレンダー機能やスケジュール管理アプリが普及する中で、紙の手帳だからこそ身に付く力とは、どのようなものなのか。紙の手帳を活用している学校や最新の研究を取材した。

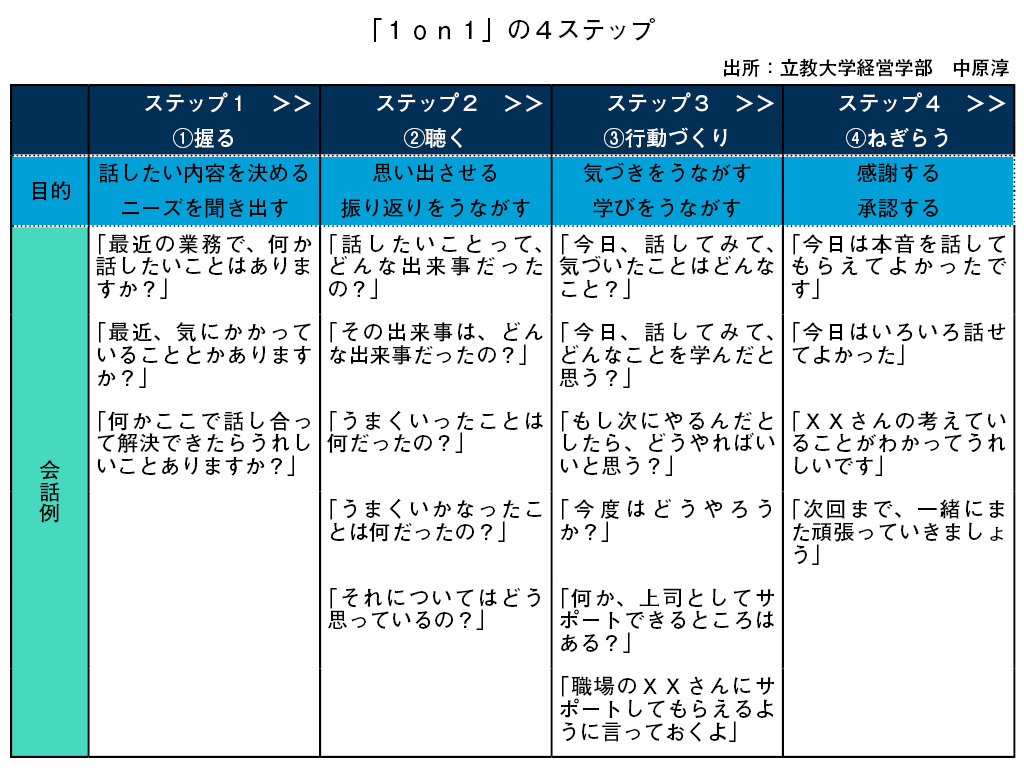

教員免許更新制の見直しを巡る中央教育審議会(中教審)の議論で、中原淳・立教大教授は「職場は育成の中心」と述べ、対話を通じた人材育成を学校現場に導入する必要性を指摘。文科省は「教師と任命権者等との『対話』や研修の奨励が確実に行われるための制度的な措置」の導入を「中核的な仕組み」とする改革案を提案し、教員免許更新制見直しの道筋が浮上してきた。

教員免許更新制の存廃を巡る中央教育審議会(中教審)の議論が熱を帯びてきた。文科省は改革案のたたき台として「教師と任命権者等との『対話』や研修の奨励が確実に行われるための制度的な措置」の導入を「中核的な仕組み」として提案。取りまとめ役の主査は「こういったことができれば、免許更新制はなくてもいいのではないか」と指摘し、更新制廃止の道筋を示唆するところまで踏み込んでいる。

明治維新後、数多くの企業の創業に関わり、日本経済の礎を築いた渋沢栄一。2024年度からの新1万円札の肖像に採用され、彼の生涯を描いたNHK大河ドラマ『晴天を衝け』が放送されるなど、いままた注目されている。一部の資本家が利益を独占するのではなく、多くの人が幸せになるための富の分配を重視した栄一の哲学は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の理念とも重なる。

学校の水泳指導が行き詰っている。例年は6月頃から実施されるプール授業も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止する自治体が多数ある。中には2年連続で見送るという苦渋の決断をした自治体も。教室からの移動や更衣室などの密室状態や、泳法の指導など密着する機会が多い、プール授業。一方で子供の健康や学び、安全教育の面など、中止による影響も危惧される。制限下でも水泳授業の可能性を探る識者や現場の姿を追った。

研究力の低下や資金不足など、多くの課題を抱える日本の大学。政府は10兆円規模のファンド創設など、世界トップ研究大学の実現に向けて動き出している。英国・ロンドンに居住する国際ジャーナリストの木村正人氏が、世界から見た日本の大学の展望を解説する。

新年度の準備時間が足りない――。教育新聞が行った読者投票では新年度の準備日数について、半数近くの教員が「10日以上必要」と答えた。多くの教員が、現状の4月1日から始業式までの日数では時間が不十分だと認識していると言える。10日以上の準備日数の確保は現実的に難しいかもしれないが、それでも何か工夫の余地はないのか。働き方改革に取り組む教員や自治体などを取材した。

英国では新型コロナウイルスの感染が急拡大する中、医学生が治療の最前線に動員されるなど、大学と社会との連携が進んだ。中には帰国せず、そのまま英国でのキャリアを選んだ日本人学生も。ロンドンに居住する国際ジャーナリストの木村正人氏が、その背景を解説する。(全2回の最終回)

新型コロナウイルス対策の初動に失敗し、感染が急拡大した英国。ただその後の政治と科学技術との連携により、欧州で最も早く危機を脱しつつある。ロンドンに居住する国際ジャーナリストの木村正人氏が、その背景を解説する(全2回の第1回)。

家族の介護や家事を抱えながら学校に通っているヤングケアラーの子供たちに、今ようやく社会が目を向けようとしている。厚労省と文科省の合同プロジェクトチームは5月17日、初めて実施した実態調査や専門家、自治体、当事者団体などへのヒアリングを踏まえ、国としての支援策を取りまとめた。ヤングケアラーを発見し、福祉による支援につなぐ過程で重要な鍵を握るのが、子供と日々接する学校や教師だ。

小児がんなどで長期入院を余儀なくされる子供たちがいる。そんな子供たちにとって学ぶことは生きる希望だ。しかし、院内学級や病院訪問教育がある小中学生と違い、高校生の場合はそうした学びの保障が十分とは言えない。GIGAスクール構想により、どこにいてもオンライン授業が受けられる環境が整いつつある今、長期入院中の高校生にどんな支援をしていく必要があるのか。関係者に取材した。

GIGAスクール構想のスタートで、最も心配されることの1つが、子供の視力低下への影響だ。文科省が毎年行っている調査では、児童生徒の視力の悪化は年々進んで過去最多を更新し、デジタル端末使用の増加で拍車が掛かる恐れがある。文科省は、GIGAスクール構想を前に児童生徒の目の健康への留意点を通知するとともに、今年度中に専門家の協力を得て特別の機器を使った児童生徒の近視の実態調査に乗り出す。

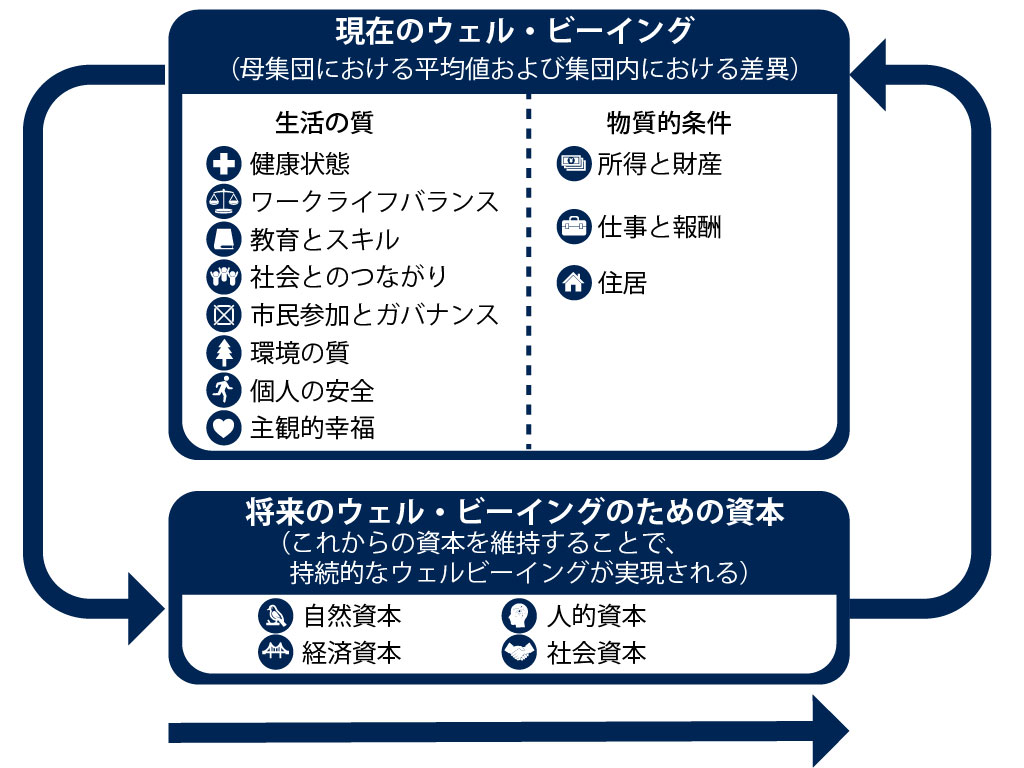

幸せな状態を意味する「ウェルビーイング」という言葉が、社会経済政策の指標として改めて注目を集めている。5月に政府の教育再生実行会議がまとめる提言では、ポストコロナ期の教育政策の基軸とされる見通しだ。そのウェルビーイングの実現をいち早く教育の目標と位置付けたのが、今後10年間の教育の指針を示したOECD(経済協力開発機構)のEducation2030プロジェクト(以下、Education2030)。

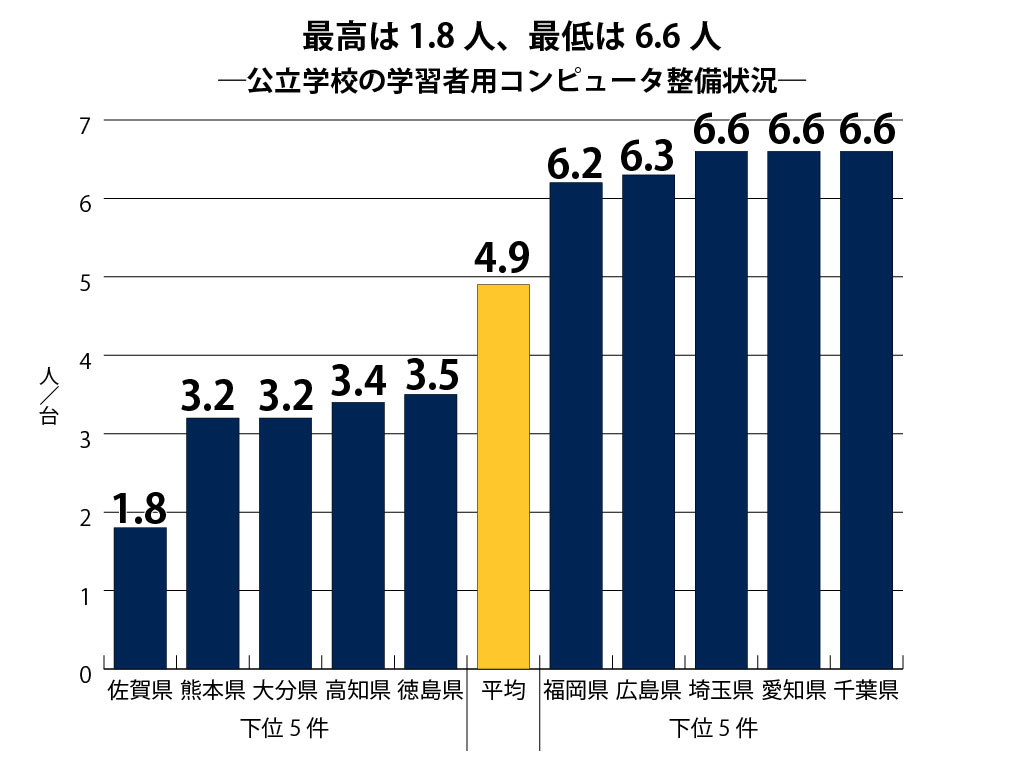

コロナ禍で大幅な前倒しが決まり、今年度から本格的に始動したGIGAスクール構想。国をあげてICT活用を後押しすることで、自治体間格差を是正していくことが期待される。ただ現状、導入期の学校現場を見ると、自治体や学校、さらには教員によって見過ごせないほどの温度差がある。端末や周辺設備の整備、教員のICTスキルやルール作りなどに多層的な格差が生じ、混乱の様相を呈している学校も少なくない。

黙食スタイルで、どんな給食指導をすればいいのか――。新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい衛生管理が求められ、「前を向いて、私語禁止」が主流となりつつある学校給食。「残食が増えた」「子供たちの表情が暗い」など、全国の学校現場からその影響を危惧する声が後を絶たない。特に新学期を迎えたこの時期、課題にぶつかる教員も多いだろう。

次期衆院選の目玉政策にと、与党でにわかに現実味を帯びてきた「こども庁」の創設構想。文科省や厚労省、内閣府などにまたがっている子供に関する政策を一元化し、縦割りの弊害をなくすことが目的とされているが、それによって子育て世代や教育現場などに、どのようなメリット・デメリットがあるのかはまだ見えてきていない。現場と有識者はこども庁の議論をどう考えるのか、聞いてみた。

身体的な面では健常者と違いがないにもかかわらず、知的障害のある子供たちがスポーツを楽しめる環境は十分に整っていない。しかし、少しずつ変化の兆しも見え始めている。障害の有無に関係なくあらゆる人が同じ競技に参加し、互いに高め合うことが当たり前になれば、インクルーシブな社会の実現への近道になるかもしれない。そんな夢に向けて奮闘する教師や子供たちにスポットライトを当てた。

自分自身が不登校だった頃の経験と感覚を作品として描き、大きな反響を呼んだ漫画家の棚園正一さん。今年3月、その続編となる『学校へ行けなかった僕と9人の友だち』(双葉社)が単行本として発売された。主人公に関わるさまざまな「先生」との関わりを丁寧に描写していった前作に続き、今作では漫画家という夢を叶えるまでの紆余(うよ)曲折の中で出会った「友達」との交流を軸に、「僕」が大人になるまでのプロセスが描かれる。

人知れず困難を抱え込みやすい、精神疾患の親を持つ子供たち。大人たちの偏見を恐れ、周囲に相談しない子供が多いが、それでも誰かに話を聞いてほしいと願っており、実際に相談する相手は学校の担任が最多である――。大阪大学大学院の蔭山正子准教授らの研究グループによる調査で、こんな実情が見えてきた。子供たちに何が必要か、蔭山准教授に聞いた。