これからの学びを実現するための学校施設の在り方を議論している、文科省の「新しい時代の学校施設検討部会」は10月21日、第7回会合をオンラインで開き、今年度中に取りまとめる予定の最終報告に向けた検討事項についての議論を再開した。この日の会合では、日本の公立校で異年齢の子どもが一緒に学ぶイエナプラン教育を導入するなどの教育改革で注目されている、広島県福山市教委の学校再編計画について報告が行われた。

中高生が主体的に校則の見直しを行う「ルールメイキングプロジェクト」に取り組んでいる認定NPO法人カタリバでは、新たな企画として同プロジェクトに参加している中高生が、各学校でどのように校則について議論し、変えていったかを記録し、情報発信していくオンラインゼミをスタートさせた。

コロナ禍で子どもの摂食障害が増加している――。国立成育医療研究センターは10月21日、全国26カ所の医療機関が参加した子どもの心の実態調査で、新型コロナウイルスが流行する前の2019年度と比較し、20年度は20歳未満の神経性食欲不振(神経性やせ症)の初診外来患者数が1.6倍に増加していたと発表した。

GIGAスクール構想に関連して、日本経済団体連合会(経団連)の根本勝則専務理事が10月21日、デジタル庁を訪れ、高校生の1人1台端末の早急な整備をはじめ、教師用端末や学校のインターネット接続環境の整備などを求める緊急提言を、山田太郎デジタル大臣政務官に手渡した。

来年4月から民法上の成年年齢が18歳に引き下げられるのを見据え、日本貸金業協会はこのほど、貸金業者を対象に融資対応についてアンケートを実施し、その結果を公表した。18~19歳に貸し付ける意向を示したのは、4分の1に当たる105社で、このうち52社が学生であっても対象とすると回答した。

GIGAスクール端末が整備された小中学校などの教諭・学校管理職343人に、教育新聞がアンケートを行ったところ、導入時に特に負担を感じたのは「教員のスキル修得」「児童生徒への指導」だった。特に多くの教員を悩ませた「教員のスキル修得」については、校内研修や日々の教え合いなど、教員同士の学び合いの機会がある教員では、大きな負担を感じる割合が少なく、こうした学び合いが負担感を軽減している可能性がうかがえた。

政府の規制改革推進会議「子育て・教育・働き方ワーキンググループ(WG)」の第3回会合が10月20日開かれ、保育士不足の解消に向けた制度の見直しなどを巡って議論が交わされた。厚労省の担当者が、常勤保育士配置の条件緩和などで保育士の確保に努めていると説明したのに対し、委員からは「保育士の賃金が低いといわれるが、実際にどうなのか詳しい分析をすべきではないか」「業務のデジタル化についていけない保育士もいるとみられ、伴走型の支援が必要ではないか」などと意見や要望が相次いだ。

オンライン授業の導入で、日本の大学も入試より卒業にウエイトが置かれるようになる――。教育再生実行会議高等教育ワーキング・グループの構成員も務めていた、経済学者の柳川範之東京大学大学院教授が10月20日、超教育協会のオンラインシンポジウムに登壇し、オンライン授業を契機とした日本の教育の構造転換をテーマに講演した。

新型コロナウイルスに家族が感染し、濃厚接触者になるなどして修学旅行に行けなくなる場合を想定し、少額短期保険業「Mysurance (マイシュアランス)」はこのほど、修学旅行に参加する児童生徒の保護者が任意加入できる「修学旅行キャンセル保険」の提供を始めたと発表した。参加できなかった際に生じるキャンセル料を補償するもので、導入希望のあった学校単位で保護者向けに販売する。

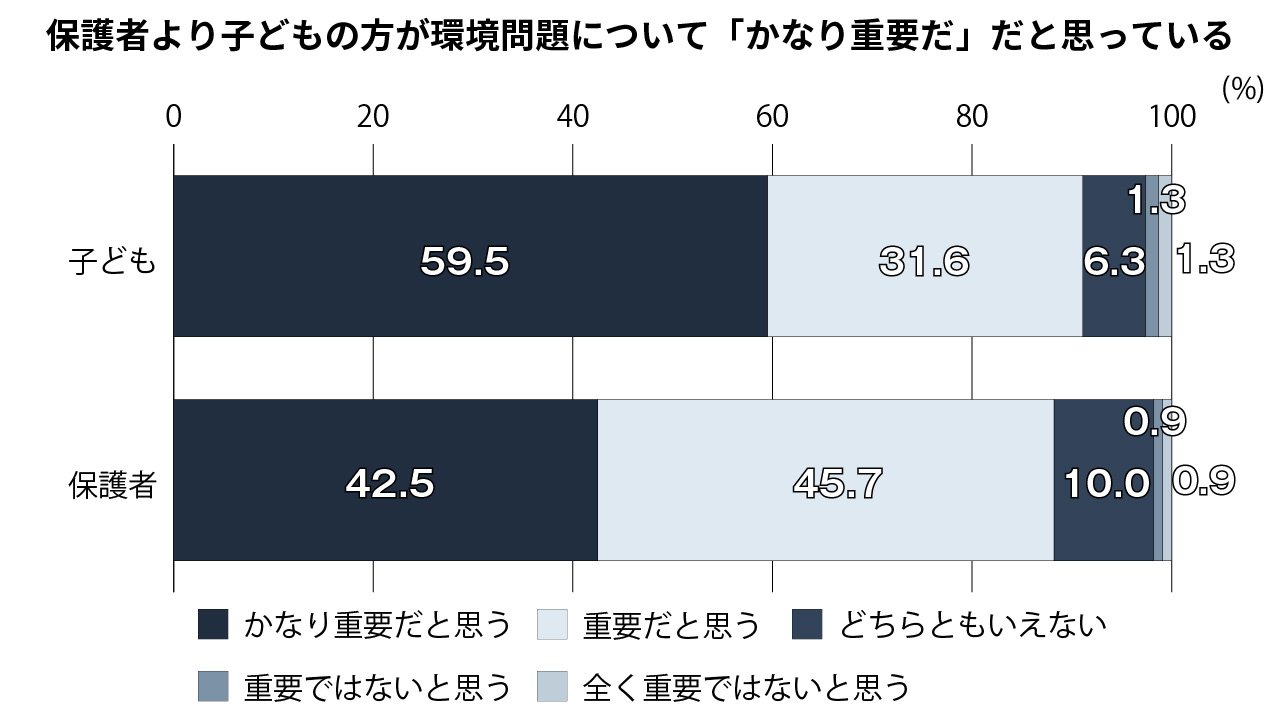

親世代よりも子ども世代の方が環境問題に敏感――? そうした調査結果をグリーン電力会社「afterFIT」が公表した。環境問題に対して「かなり重要」と答えた割合は、子ども世代が約6割だったのに対し、親世代は4割程度にとどまった。国連の持続可能な開発目標(SDGs)や「脱炭素」という言葉を知らない割合も、親世代は子ども世代の約1.5倍多かった。

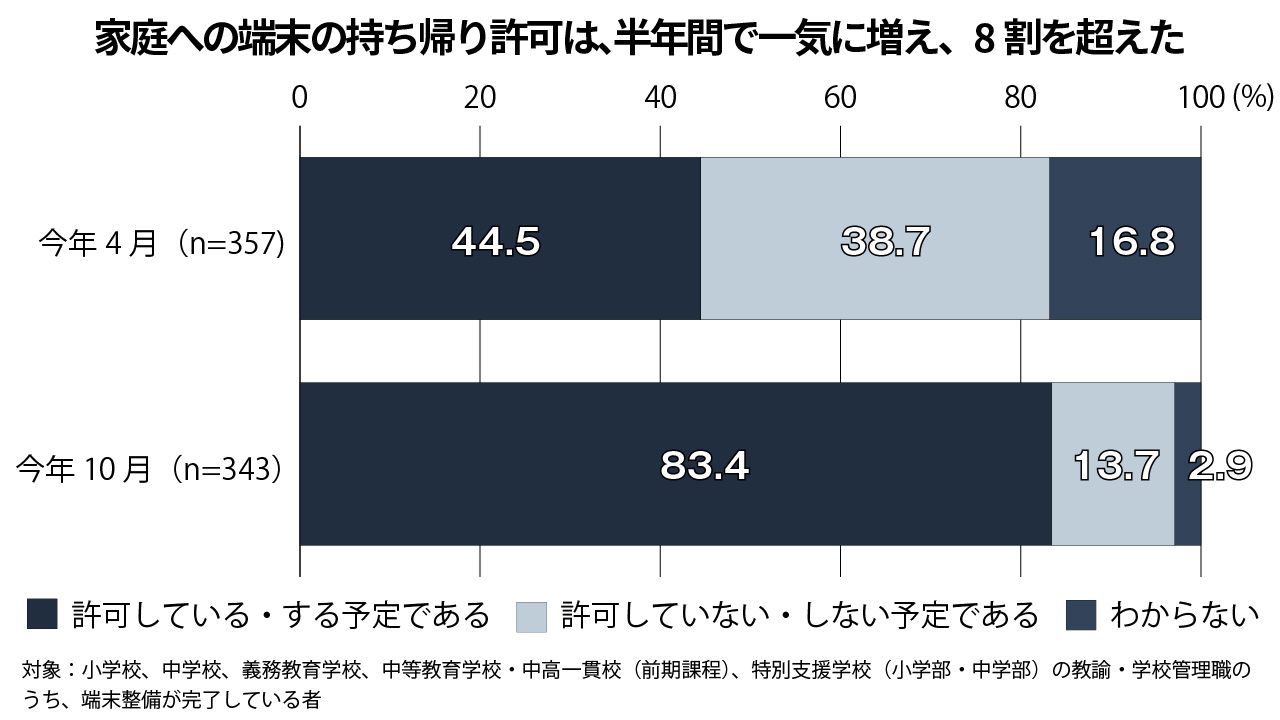

GIGAスクール構想の進展状況について、教育新聞が全国の教諭・学校管理職を対象に行ったウェブアンケートで、児童生徒に1人1台端末の自宅への持ち帰りを「許可している」あるいは「許可する予定である」と答えた割合は、今年10月上旬時点で83.4%になったことが分かった。

衆議院選挙が10月19日、公示され、12日間の選挙戦がスタートした。各党の党首は早速、街頭で新型コロナウイルス対策や経済対策、それに教育・子育て政策などを訴えて支持を呼び掛けた。すでに各党の論戦は14日の衆議院解散を受けて実質的に始まっており、18日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論会でも、経済対策や給付金などを巡って舌戦が繰り広げられた。今月31日に投開票が行われる。

宮城県白石市立白石第一小学校で、校庭にあった防球ネットの支柱が折れて、そばで遊んでいた児童2人が死傷した事故を受けて、事故調査員会はこのほど、事故が起きた背景や再発防止対策をまとめた答申書を市教委に提出した。答申書では、事故原因は学校の安全管理が不十分であったとし、市教委や学校などで、点検の質を向上させていく取り組みを求めた。

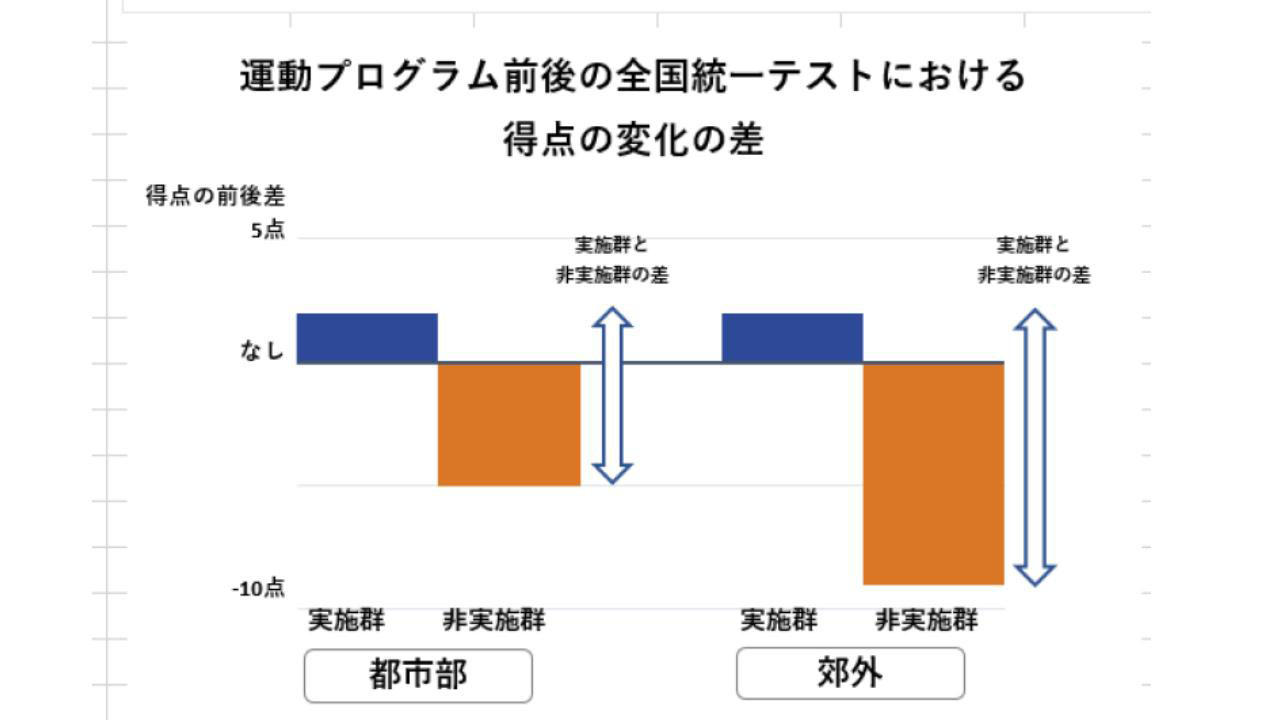

国立成育医療研究センターと筑波大学、モンゴル体育大学の研究チームは10月18日、運動が子どもの学力向上に良い影響を与えることを実証したと発表した。モンゴルの公立小学校で行った大規模ランダム化比較実験で、音楽に合わせた運動プログラムを実施した後に学力テストを受けたグループは、そうでないグループと比べて、平均点の伸びが大きかった。

衆院選の争点の一つとなっている「こども庁」の創設を巡り、病児保育などの子育て支援に取り組むNPO法人フローレンスはこのほど、駒崎弘樹代表理事と、子どもの貧困問題などに取り組む末冨芳(かおり)日本大学教授によるトークイベントをオンラインで開いた。こども庁の創設によって、子どもを育てにくいとされてきた日本の子育て環境をどう変えなければならないのか、両氏が政策を提言した。

教員免許更新制を巡り中教審の小委員会が「発展的に解消する」という方向性を示した審議まとめ案について、文科省は10月30日までパブリックコメントを募集している。同案では、教員免許更新制に代わる新たな学びの機会の提供などが打ち出されており、寄せられた意見も踏まえて新たな教員研修制度への移行が進められる。

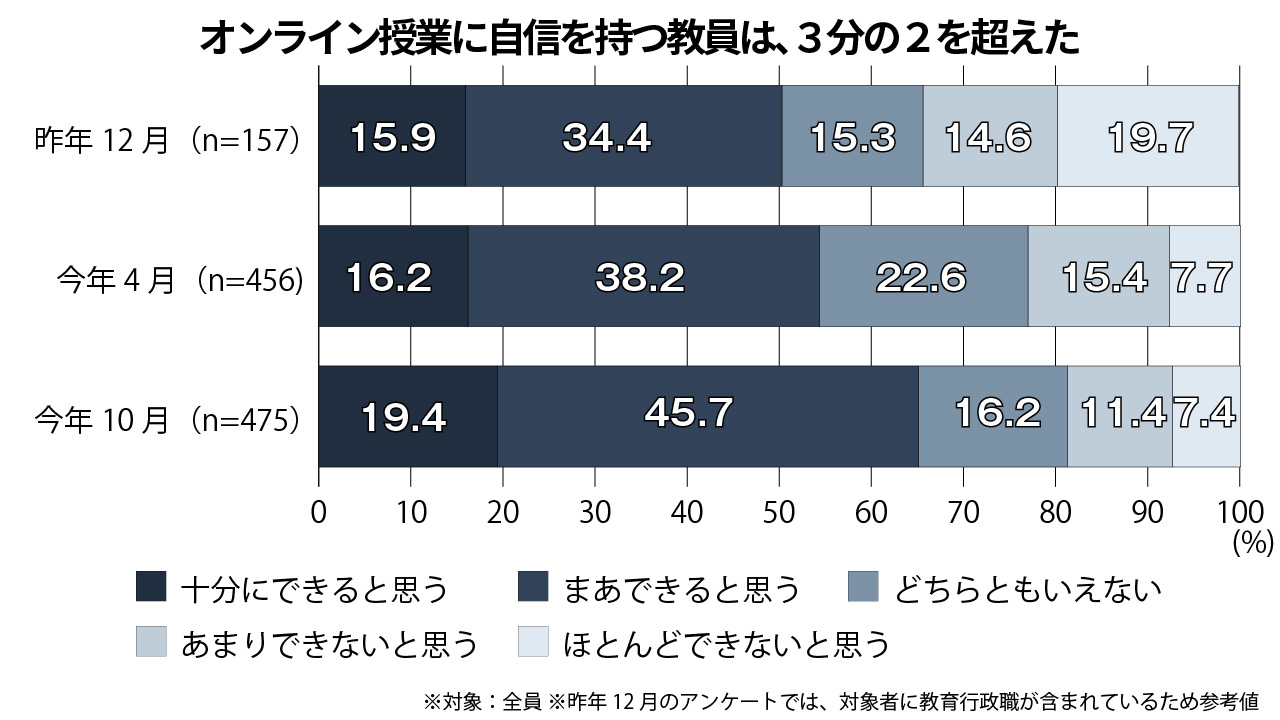

GIGAスクール構想が今年4月に始動してから半年が過ぎ、教育新聞は、学校現場の1人1台端末の活用状況について、全国の教諭・学校管理職を対象にウェブアンケートを行った。今年10月初めの時点で、緊急時にオンライン授業に対応できるかを聞いたところ、肯定的な答えが65.1%を占めた。

子供関連の施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁」の創設に向けて検討している有識者会議の2回目の会議が10月18日、内閣府で開かれ、子供支援や児童虐待問題などに取り組むNPO法人の代表など6人からヒアリングを行った。この中で児童虐待問題に取り組むメンバーから「予防が大事であり、アウトリーチ的な支援が必要だ」「虐待は子供を支えるシステムのほころびだ」などと、児童虐待などに苦しむ家庭に積極的に手を差し伸べる支援が必要だと指摘する意見が相次いだ。

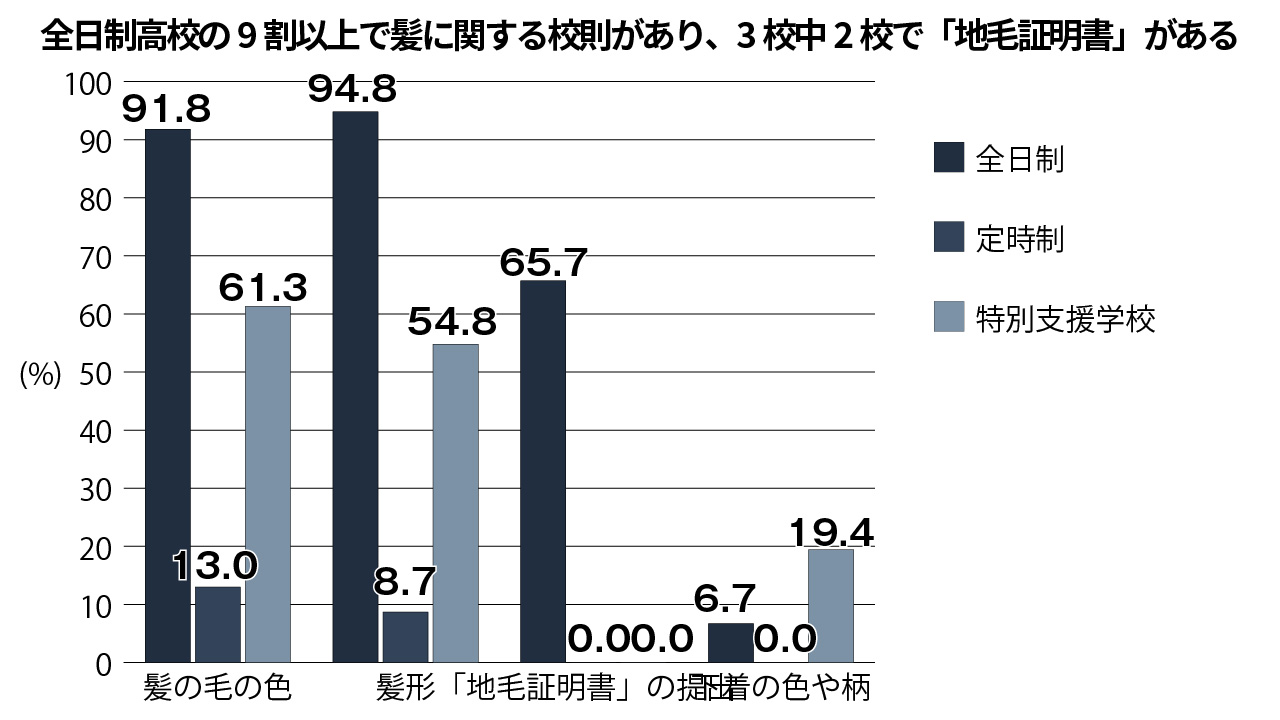

生徒指導の実態把握を行う目的で、埼玉県教委は10月15日、県立高校などを対象に行った校則の点検・見直しに関する調査結果を公表した。全日制高校で髪の毛の色や髪形について校則で規制しているのは9割以上を占め、3校に2校の割合でいわゆる「地毛証明書」の提出を求めていた。

末松信介文科相は10月18日、先進的なICT教育に取り組む茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校(毛利靖校長、児童生徒1609人)を視察した。末松文科相は今月5日、文科相就任に際して「学校現場を『見る力』をつけたい」と話し、学校現場の視察を進めており、これまで私立富士見丘中高、埼玉県戸田市立戸田東小・戸田東中を視察している。

学校の女子トイレに無料の生理用品を配備するモデル事業に取り組む兵庫県明石市はこのほど、モデル校である明石商業高校の女子生徒を対象にした、生理用品や生理に関するアンケート調査結果を公表した。備え付けた生理用品を利用した生徒は13.1%にとどまったが、学校のトイレに生理用品を配備することについて88.9%の生徒が「必要」と回答した。

新型コロナウイルスへの感染不安からオンライン授業を受けた場合、指導要録上「出席停止・忌引き等」欄に記入されることについて、末松信介文科相は10月15日の閣議後会見で、「保護者、生徒の皆さんがどう受け止めるか、改めて考えている。言葉の問題なので、表現についてもう一度、文科省内で検討できないか指示している」と述べ、表現の再検討を指示したことを明らかにした。

児童生徒への指導の考え方などをまとめた「生徒指導提要」の見直しについて検討している、文科省の「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の4回目の会合が10月15日、オンラインで開かれた。不登校といじめを巡る課題についてヒアリングなどが行われ、いじめについては、「重大事態への対応で困難に直面するケースが各地で見受けられ、改訂にあたって詳しい記述が必要だ」などといった意見が述べられた。

野田聖子少子化担当相は10月15日、教育新聞社などのインタビューに応じ、いわゆる「こども庁」の設置について、「人口減少を止め、この国で子供を産み育てることはいいことだというムーブメントを起こす場所にしなくてはならない。若い人たちが、この国であれば、『こども庁』があれば、安心して自分も子供を産み育てられるという認識を持ってもらえる役所としたい」と抱負を語った。

GIGAスクール構想のさらなる推進に向けて、経団連イノベーション委員会は10月15日、「GIGAスクール構想の確実な実施に向けた緊急提言」を発表した。小中学校に引き続き、高校についても来年度前半までに、1人1台の学習者用パソコン・タブレット端末の整備を完了すべきだとし、学校のネットワーク環境のアセスメントを早急に行い、環境整備に向けた対応を検討するよう求めた。

「考え、議論する道徳」に向けて、日本マクドナルドはこのほど、ポプラ社が発行する児童書『答えのない道徳の問題 どう解く?』とコラボレーションした、小学校向けオリジナル教材の無償提供を開始した。学校現場のニーズに対応し、答えの出ない道徳的な問いに対し、子どもたちが対話しながら自由に考えを引き出す授業の指導案やワークシートなどをそろえている。

政府は10月14日、臨時閣議を開き、憲法7条に基づく衆院解散を決めた。同日午後に開かれた衆院本会議で大島理森議長が解散詔書を読み上げ、衆院は解散。参院は同時に閉会し、臨時国会は終わった。衆院選は10月19日公示、同31日投開票の日程で行われ、各党は選挙態勢に入った。自民党、公明党、立憲民主党、日本共産党、日本維新の会、国民民主党の主要6政党が衆院選の公約に掲げる教育政策を比較した。

衆院選のスタートに当たり、中高生にも政治に関心を持ってもらおうと、日本若者協議会は10月13日、主要政党が衆院選の公約で掲げている政策を知るイベント「2021年学校模擬選挙キャンペーン」を開いた。大学の学費負担の軽減や校則問題など、中高生に関わる学校や教育の身近な課題について、各党がどのように考えているのかを各党の議員がプレゼンテーションした。