2024年度から本格導入が見込まれているデジタル教科書について、学校現場で円滑に導入するための技術的な課題について検討する文科省のワーキンググループ(主査・東原義訓信州大学名誉教授)の初会合が7月15日、開かれた。会議では、デジタル教科書の使用開始時の負担を減らすため、発行者によって異なる、必要なアカウント設定や登録など初期設定の手順について、今秋を目標に統一した仕様を定める方針を決めた。

中央教育審議会(中教審)初等中等教育分科会の教育課程部会は7月15日、高校でのSTEAM教育と教科横断的な学習の推進について集中的な議論を行った。会合では、兵庫県立加古川東高校と高知県立山田高校がSTEAM教育をカリキュラムに取り入れた実践事例を報告し、「生徒の計画性や独創性、課題発見力などが高まった」「生徒が褒められ、教員のやる気スイッチも入った」などと成果を説明。

小学校6年生社会科の一環として文科省が公開した動画教材「国会ってどんなところ?」を題材に、萩生田光一文科相が小学生の質問にオンラインで答える特別授業が7月15日、開かれた。参加したのは山梨大学教育学部附属小学校(宮崎淳一校長、児童613人)の6年生96人。児童らは事前に動画教材を見て国会について学び、グループごとに考えた質問を萩生田文科相に投げかけた。

今年度のGIGAスクール本格始動に合わせ、鹿児島県は、端末使用の前提となるクラウドを効果的に活用するため、教員や児童生徒1人1人が持つアカウントに、県内の公立学校で共通のドメイン「kago.ed.jp」を導入した。県内の公立学校なら小中高の12年間にわたり、学習成果を保存することができ、転校や進学、異動があってもスムーズにアカウントを利用し続けられる。

日本スポーツ協会は7月15日、7年ぶりに実施した、中学校と高校を対象とした運動部活動指導者の実態調査の結果を公表した。中学校の約2割、高校の約6割で、休養日が週当たり1日以下となり、スポーツ庁が策定した部活動ガイドラインの基準である週2日以上の休養日を守れていない実態が浮き彫りとなった。また、休日の部活動が地域に移行した場合、4割前後の教員が地域人材に任せたいと回答した。

学校の校則を生徒が見直す「ルールメイキングプロジェクト」に取り組んでいる認定NPO法人カタリバは7月11日、今年度に同プロジェクトに参加した中学校や高校の生徒が一堂に会するオンラインシンポジウムを開いた。各校が今、どのように生徒が主体となって校則の見直しを進めているのかを共有しながら、校則だけでなくどんな学校にしていきたいのかや、教員や地域などとどのように対話を重ねていくべきかなどについて意見交換した。

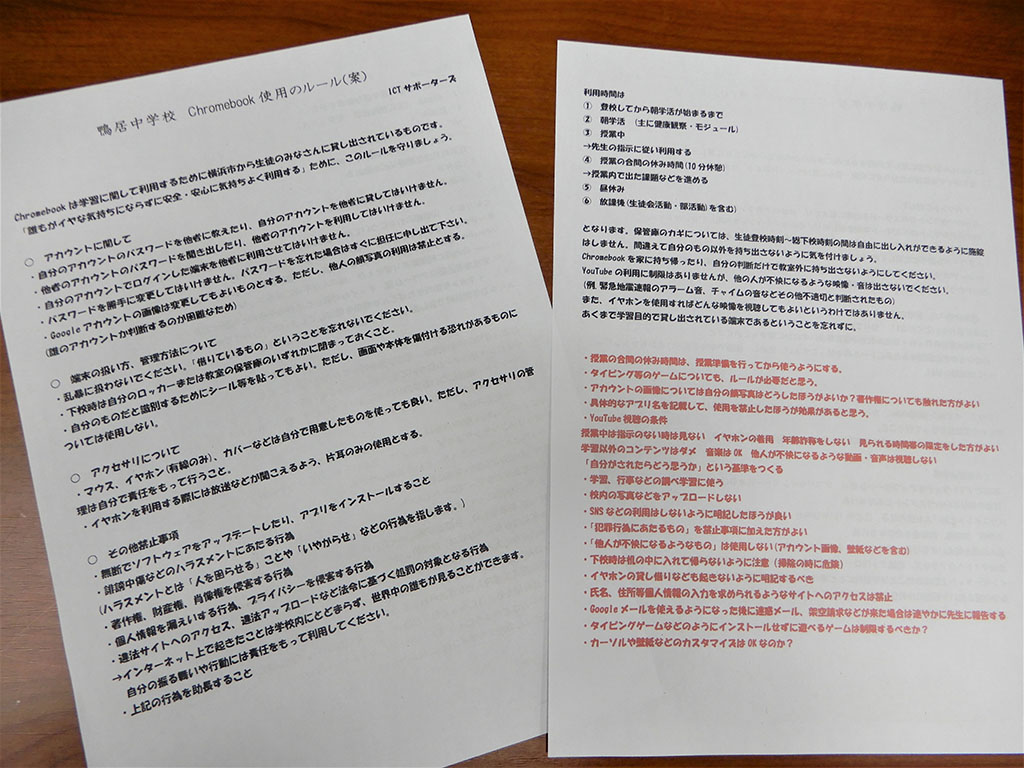

GIGAスクール構想が本格始動して3カ月が過ぎた。多くの学校現場が頭を悩ましていることの一つは、端末を使うルール作りではないだろうか。教育新聞が4月に行ったアンケートでも、ルール作りに頭を抱える教員は多かった。 神奈川県の横浜市立鴨居中学校(齋藤浩司校長、生徒518人)では、生徒自身が話し合って端末利用のルールを決める取り組みを進めている。

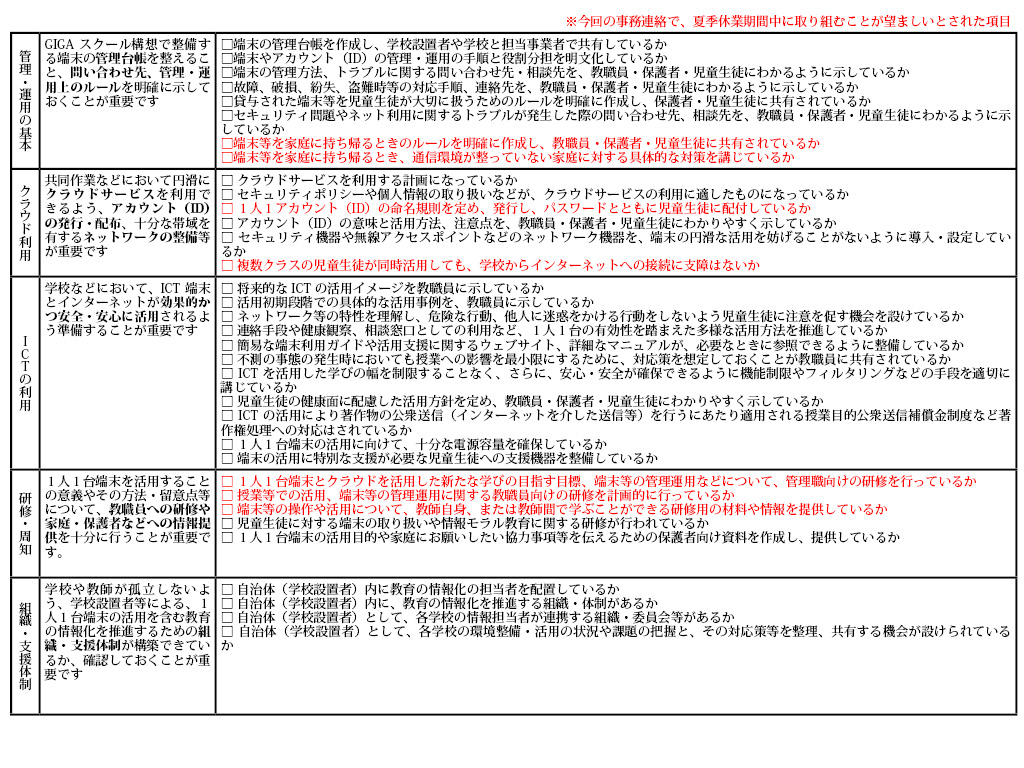

夏季休業を目前に控え、文科省は7月13日に都道府県・政令市教委などに向けて事務連絡を出し、GIGAスクール構想で整備された端末の利活用について、夏季休業中に集中的に取り組むべき事項を示した。クラウド利用のためのアカウント配布や家庭への持ち帰りの試行、教職員研修などを挙げ、1学期中のICT活用の現状や成果・課題などを確認するとともに、2学期以降に向けた準備を進めるよう求めている。

次の学校安全推進計画の策定に向けた議論を行っている中教審初等中等教育分科会学校安全部会は7月14日、第3回会合をオンラインで開いた。学校の安全教育の取り組みをテーマに、委員による事例発表と協議が行われたほか、千葉県八街市で下校中の児童5人が死傷した交通事故を受けて、同市のPTAからの声も報告された。

子どもたちの学びへの興味をいかにして引き出すか――。超教育協会(会長・小宮山宏三菱総合研究所理事長)は7月14日、オンラインシンポジウムを開き、受験指導をしない塾として知られる「探究学舎」の宝槻泰伸代表が講演した。宝槻代表は「いかに子どもたちの探究心に火をつけるか」をテーマに、探究学舎が実践している「興味開発」のメソッドを披露した。

GIGAスクール構想で整備された1人1台端末の効果的な利活用について検討している文科省の調査協力者会議は7月14日、第2回会合を開き、今秋に実施を予定している学校対象の利活用実態調査の方法について検討した。今年9月から11月にかけて、全国の小中高50校を対象に実施する案が同省から示された。

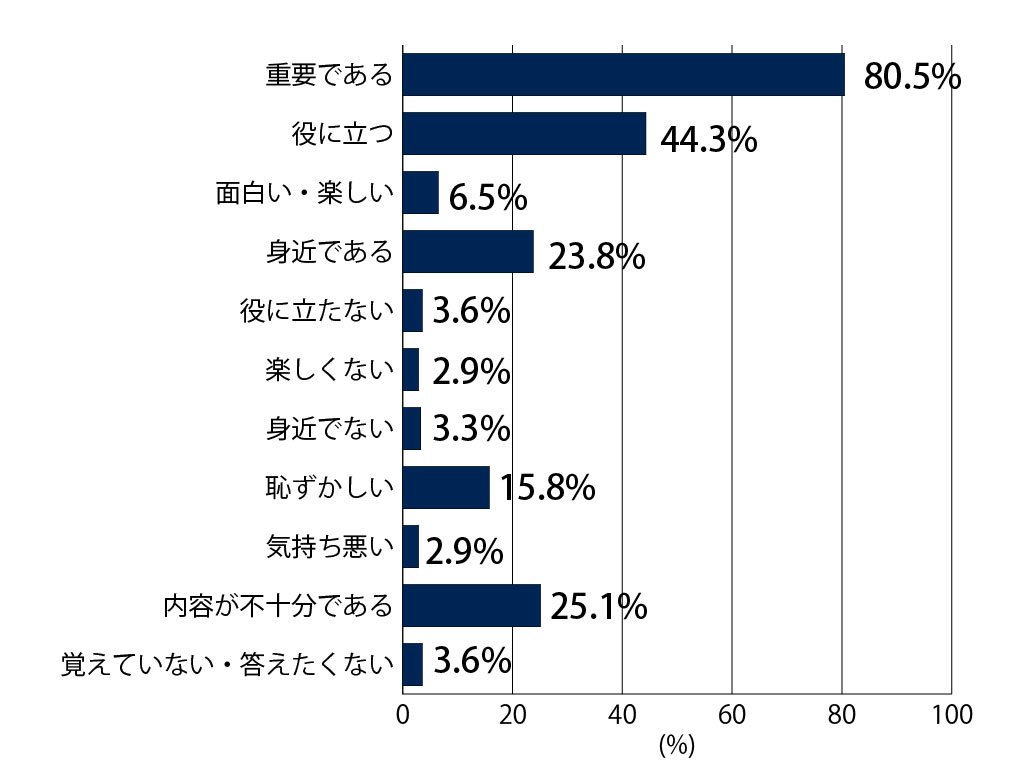

世界人口デーにちなみ、国際NGOのプラン・インターナショナル・ジャパンはこのほど、日本の若者に聞いた性教育の実態に関する調査報告書を公表した。学校での性教育は、約8割が重要だと回答した一方、4人に1人は内容が不十分とも感じていた。

教員免許更新制について政府や文科省が「廃止する方針を固めた」などとする報道が相次いだことに関連し、萩生田光一文科相は7月13日の閣議後会見で、「中教審で現在、真剣な議論を行っている途上。結論を導き出す方向にはまだ至ってない」と指摘した上で、「文科省としては、現段階で教員免許更新制の廃止を固めた事実はない」と説明。

大学入学共通テストへの導入が困難とされた英語4技能試験と記述式問題について、大学入学者選抜での扱いを各大学の判断に委ねる考えを示した「大学入試のあり方に関する検討会議」の提言を受け、萩生田光一文科相は7月12日の閣議後会見で、「全ての大学に同じように、民間英語試験を使いなさいとか、そういうことを誘導するつもりは全くない。

ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏を顧問に迎えた、3~6歳を対象に英語で教育を行うプリスクール「ZERO International Preschool 」(東京都港区)が、9月に開園する。堀江氏は7月13日、同スクールで記者会見を開き、「子どもたちが没頭していることを大人が邪魔せずに、子どもたちがしたいようにさせたい。ゆくゆくはプリスクールから小・中学校まで発展していけたら」と述べた。初回の募集は10人で、同日に開始された。

全国知事会の文教・スポーツ常任委員長を務める浜田恵造香川県知事は7月13日、萩生田光一文科相とオンラインで面会し、来年度の国の施策・予算編成に向けて、地方が求める教職員定数の安定的な確保や財源確保などを要望した。また、夜間中学の設置を促進するための支援策の充実や、高校の修業年限の柔軟化を含めた高校教育の在り方についても提言し、対応を求めた。

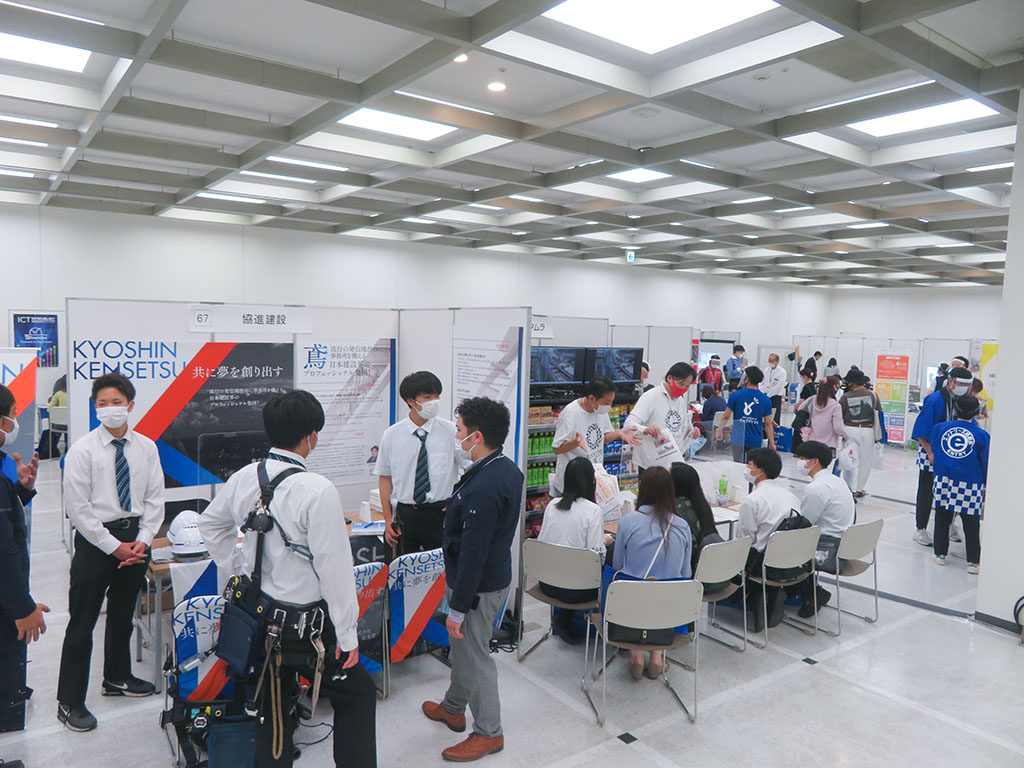

コロナ禍における2度目の高校生の就職活動が本格化している。都内では合同企業説明会「ジョブドラフトFes」(ジンジブ主催)が7月12日に開かれ、就職を希望する250人以上の高校生が来場して、出展企業の説明を熱心に聞いた。

子どもの事故防止週間に合わせ、消費者庁はこのほど、子どもが巻き込まれやすい水の事故をテーマに作成したポスターを公開した。間もなく夏休みを迎え、海水浴やプールなどのレジャーの機会が増えることから、注意を呼び掛けている。

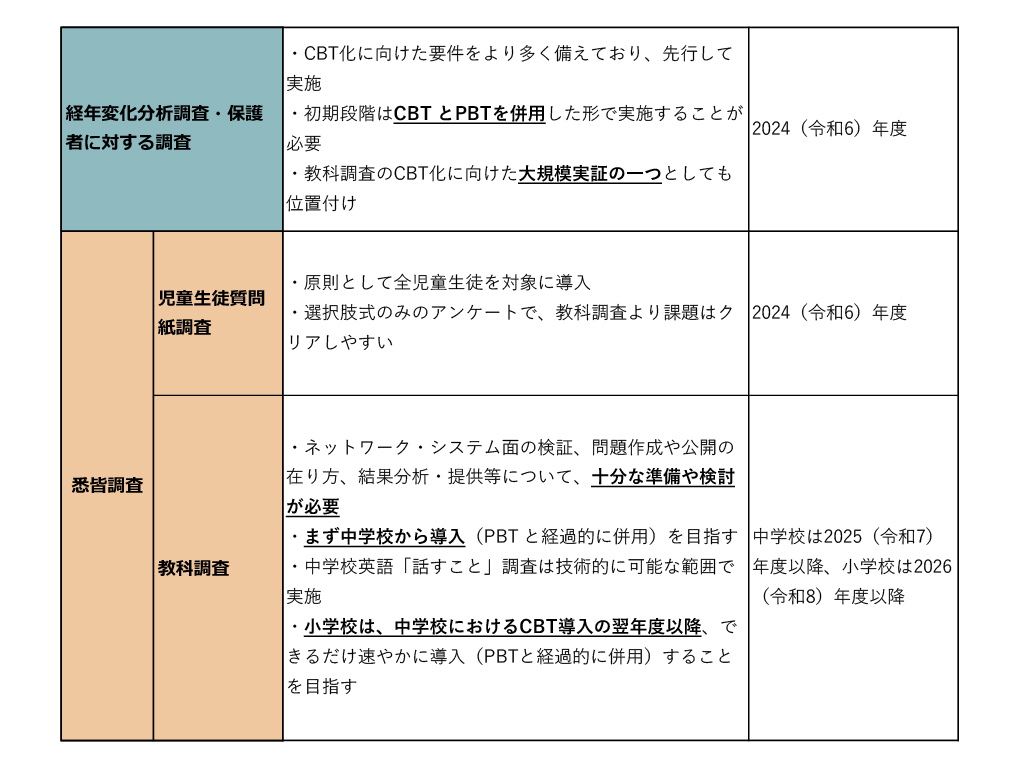

全国学力・学習状況調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化について検討している、文科省のワーキンググループ(WG)は7月12日、最終まとめとともに、今後の導入に関する工程の考え方を示した。そこでは2024年度以降、規模が比較的小さい調査や選択肢式の調査から段階的にCBTでの実施を始め、試行・検証しながら規模・内容を拡充していく方向性が出された。

教育系YouTuberの葉一氏や、同じく教育系YouTuberとして理科の実験動画を投稿して話題の市岡元気氏らが講師を務める、授業動画の編集作成講座が7月11日、都内で開催され、教員や教委ら約30人が参加した。「これからのみんなの授業展」をはじめ、数々の教育イベントを手掛ける教育クリエイターの鈴木健太郎氏が主催。

外国人学校などの保健衛生の在り方を検討している文科省の有識者会議(座長・佐藤郡衛明治大学国際日本学部特任教授)が7月12日開かれ、「外国人学校に通う子供たちの把握」や「保健衛生環境対策への支援体制」などの課題を整理した、中間とりまとめの骨子案が示された。

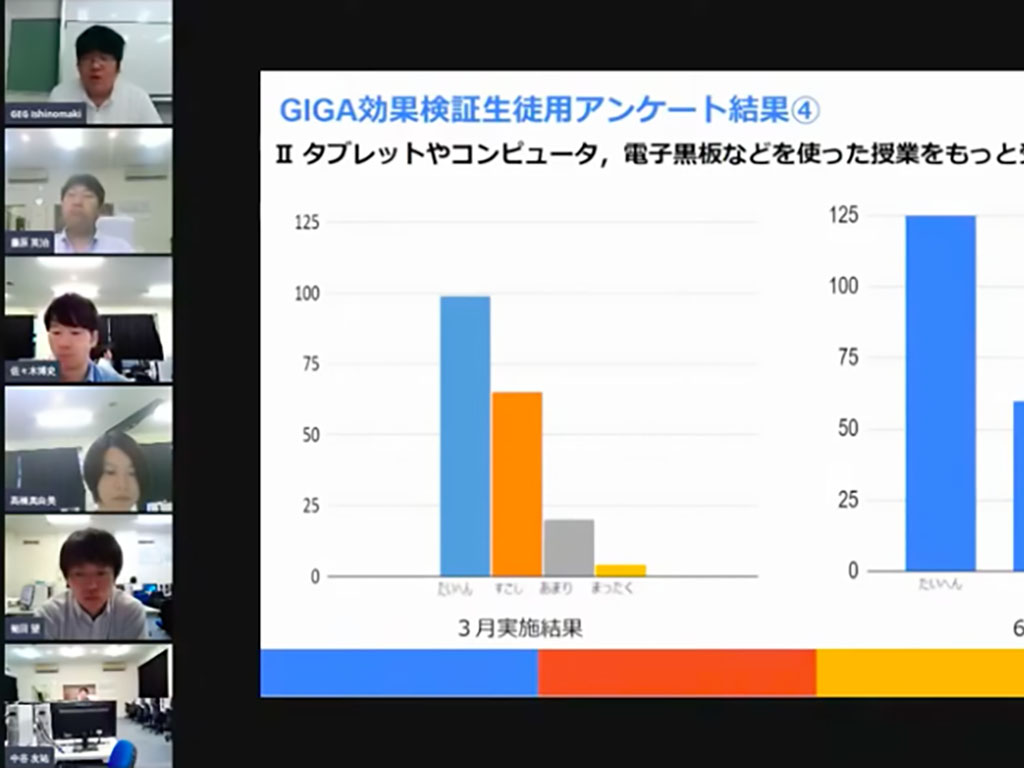

アジア太平洋地域全体のGEG(グーグル教育者グループ)が参加して行う教育技術ワークショップ「GEG Asia-Pacific Connect」が、このほどYouTubeでライブ配信された。日本語によるオンラインライブは3日間で15本配信され、日本各地のGEGグループが「Google for Education」を活用した実践事例や、グループの活動などについて発表した。

新潟県佐渡市教委は7月11日、給食で出たパンをのどに詰まらせて重体となっていた市立小学校5年生の男子児童が、入院先の新潟市内の病院で死亡したと発表した。12日から小学校にカウンセラーを派遣するなどして、心のケアに当たっている。

新型コロナウイルス感染症への対策で7月12日から東京都に4度目の緊急事態宣言が発令されることに関連し、文科省、スポーツ庁、文化庁は7月9日、学校教育活動の一環として行われる部活動の大会やコンクールについて予定通り実施するよう求め、都道府県教委などと関係団体に通知した。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で「感染予防への配慮は前提だが、基本的には全国大会等々は予定通り実施させていただきたい。

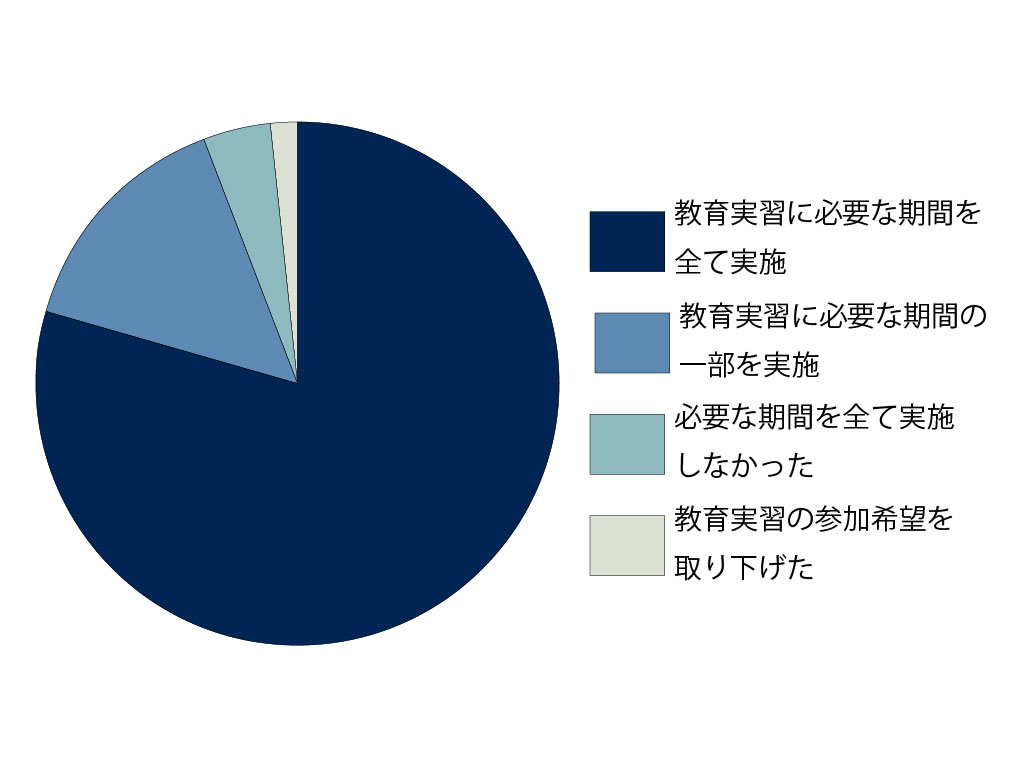

コロナ禍の影響で昨年度に教育実習を全くできなかった学生は、文科省の実態調査で延べ6355人いたことが、国立情報学研究所が7月9日に開いた「大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム」で報告された。全く教育実習ができなかった学生は、昨年度に教育実習を希望した学生の延べ人数のうち4.0%を占めた。

千葉県八街市で下校途中の児童5人が死傷した事故を受けて、文科省は7月9日、都道府県教委などに小学校の通学路の合同点検を実施して危険個所をリストアップし、道路管理者や警察と連携して安全対策を進めるよう求める通知を出した。通学路の点検はほとんどの自治体で毎年行われているが、今回は特に車の速度が上がりやすい場所や、保護者や住民から改善要請があった箇所などを重点的に点検するよう求めている。

間もなく開幕を迎える東京五輪について、4度目となる東京都への緊急事態宣言発令を受け、政府、都、大会組織委員会、国際オリンピック委員会(IOC)、国際パラリンピック委員会(IPC)は7月8日夜、都内で5者協議を行い、東京都とまん延防止等重点措置が適用される神奈川、千葉、埼玉の会場については、無観客開催とすることを決めた。都は7月9日、オリンピックの学校観戦の中止を決定。他の3県でも学校観戦は中止となる見込み。

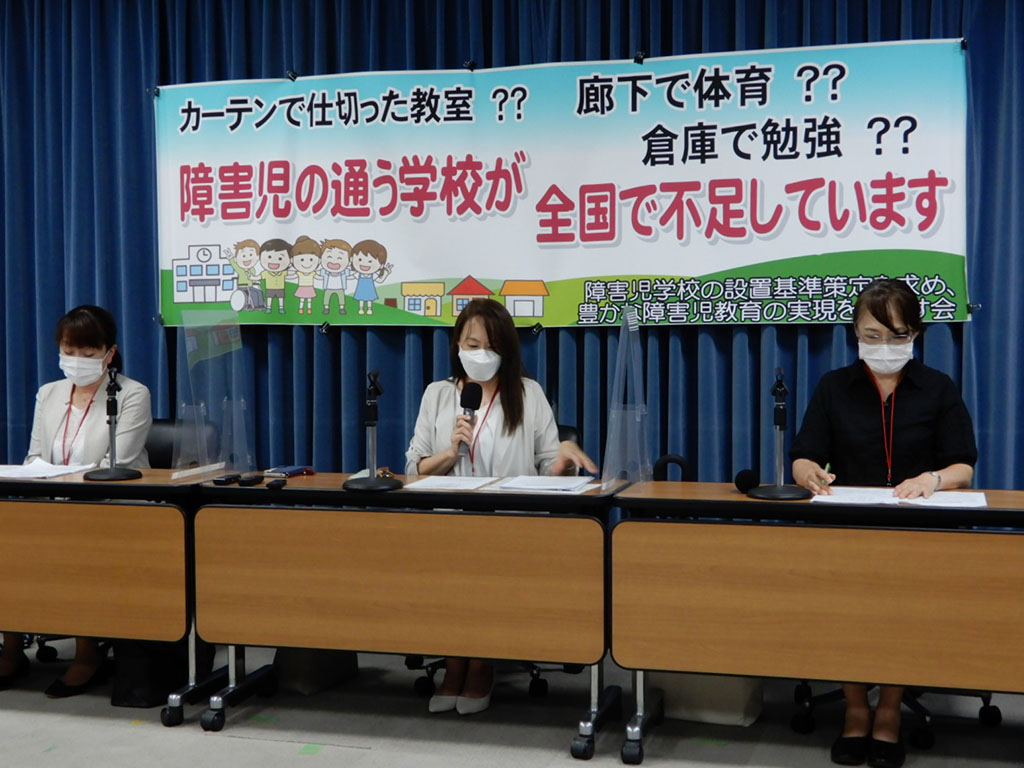

文科省が今年5月に公表した特別支援学校の設置基準案について、特別支援学校に通う児童生徒の保護者や教職員らでつくる団体が7月8日、「学校の児童生徒数の上限などを規定しない上、現存校には努力義務としており、学校の過大・過密の解消につながらない」などとして、文科省に対して設置基準案の見直しを要請した。同省は「パブリックコメントの意見なども踏まえて、内容を整理して制定を進めたい」としている。