子供の自殺予防について話し合う文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が3月26日、オンラインで開かれ、子供の心の状態を調査してフィードバックすることで抑うつ傾向が改善された事例や、児童生徒の情報をICT活用で共有して、異変に素早く対応する事例などが報告された。

文科省は3月26日までに、2019年度の教員研修の実施状況調査を公表した。初任者研修でICT活用に関する研修を実施している教委は半数以上に上った。2年目以降の教職経験者研修では、教員の負担軽減などを目的に、教員免許状更新講習として認定を受けているのは、都道府県では5教委のみにとどまった。 初任者研修の実施状況について見ると、指導教員が複数の初任者を指導する拠点校方式で受けている人数は▽小学校 1万1383人(68.6%)▽中学校 5598人(69.6%)▽高校 142人(3.3%)▽特別支援学校 1161人(38.9%)――で、比較的教員数の多い高校では少なかった。……

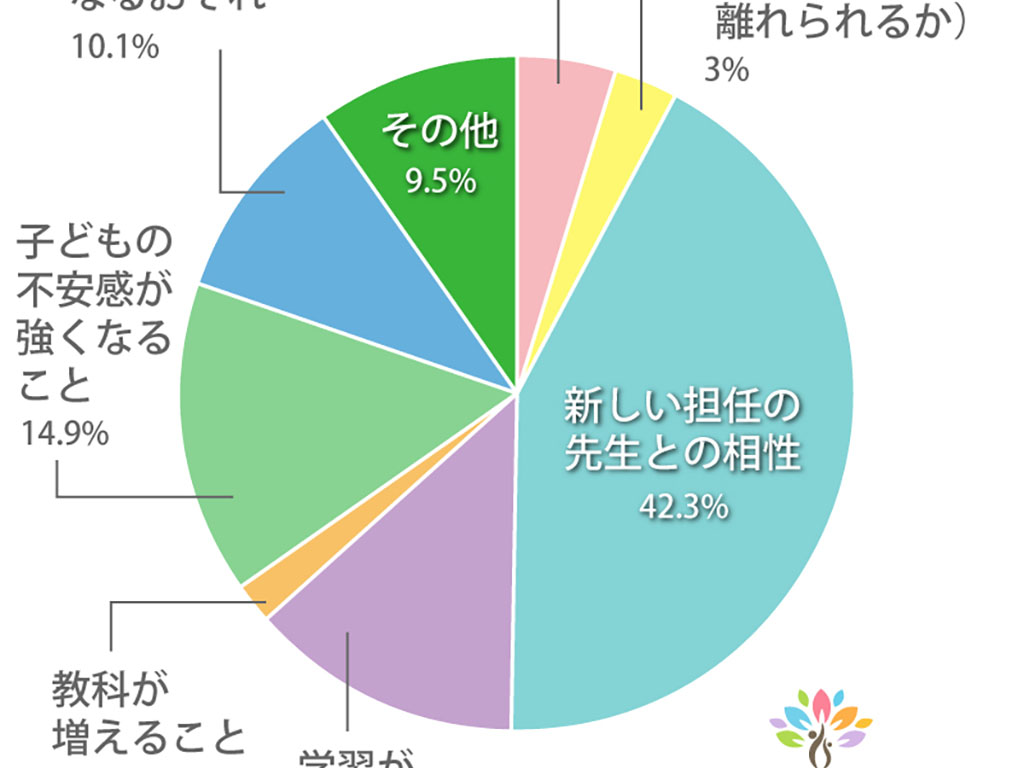

発達障害傾向のある小学生の保護者166人を対象としたアンケート結果がこのほど発表され、このうち89.9%の保護者が進級について心配や悩みがあると回答した。また、今年4月の進級で最も不安なことについて尋ねたところ、「新しい担任との相性」が42.3%を占め最多だった。

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は3月24日、第7回会合を開き、今年5月に取りまとめる提言の素案について検討した。提言では子供の幸福度や自己肯定感などの向上、いわゆる「ウェルビーイング」の実現を最上位目標とし、それを達成する手段としてデジタル技術を活用するという方向性で一致した。

英国の高等教育専門誌『Times Higher Education(THE)』が毎年実施する世界大学ランキング日本版が3月25日、公表され、東北大学が2年連続でトップに輝いた。2位は東京工業大学(前年3位)、3位は前年と同じく東京大学だった。

教育系YouTuberの葉一さんと、現役保育士でYouTuberの「てぃ先生」がこのほど、東京都港区のDMM.comの本社で開催されたトークセッションに登壇した。「子どもが学びたくなる! 楽しいオンライン学習を生み出す」をテーマに、オンライン授業で子供を夢中にさせるコツや、教育現場のICT活用についてトークを繰り広げた。モデレーターは「先生の学校」を主宰する三原菜央さんが務めた。

厚労省は3月24日、過労死等防止対策推進協議会の第19回会合を都内で開き、会合では過労死や自殺の防止対策の指針となる「過労死防止大綱」の改定に向けた素案が検討された。働き方改革に向けた法整備など、過労死の防止に向けた取り組みは進められているものの、過労死ゼロにはほど遠い現状があるとしたほか、新型コロナウイルスへの対応によって過労死が発生しないように対策をしていく必要があると強調。

広島県教委は3月24日、県立学校長や教職員を対象にした、2020年度の学校の働き方改革に関する調査結果を公表した。時間外在校時間が月当たり45時間を超えた教員は、前年度比10.4ポイント減の37.9%(最多月の6月時点)だった。また教員の年間時間外在校時間の平均は366時間56分で、前年度の462時間40分と比べ100時間近く減少した。 同県教委では教職員の時間外在校時間について、原則年360時間以内、月45時間以内を目標に掲げている。……

外国人の日本語能力の統一基準について協議している文化庁文化審議会国語分科会日本語教育小委員会はこのほど、日本語能力の評価の在り方などをまとめた「日本語教育の参照枠」の二次報告を公表した。今後、この参照枠と既存の日本語能力の判定試験との対応関係を明示していくことで、日本語教育の質の向上につなげる方針。 日本語教育小委員会では昨年11月に「日本語教育の参照枠」の一次報告を取りまとめ、「ヨーロッパ言語共通参照枠」(CEFR)を参考に、▽聞くこと▽読むこと▽話すこと(やり取り)▽話すこと(発表)▽書くこと――の5つの言語活動ごとに、493項目に上る言語能力記述文(Can do)を列挙し、日本語能力の熟達度をA1~C2の6段階で示した。……

大学入試センターは3月24日、2025年度からの大学入学共通テストの出題教科・科目の方針を公表した。来年4月から高校でスタートする新学習指導要領に対応したもので、出題教科・科目は現行の6教科30科目から7教科21科目となり、新たな科目として「情報」が加わる。今後、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」での議論なども踏まえつつ、今年夏ごろまでに文科省からの実施大綱として正式に決定される見通し。

大学入試センターが3月24日に公表した、2025年からの大学入学共通テストの出題教科・科目の方針について、教育現場で受験生と接する高校の校長や予備校の講師からは「『情報』の専任教員が少ない中で学校の負担が心配」「受験生の負担が重くなるのではないか」などと不安や懸念の声が上がった。

3月24日に文科省で開かれた大学入試センターの記者会見では、大学入学共通テストでの将来的なCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)の活用について検討した報告書も公表された。

学校の働き方改革や校則の改善などに取り組む有志団体「岐阜県の学校教育をよくする会」は3月22日、記者会見を岐阜県庁で開き、1年単位の変形労働時間制を導入できる環境は整っていないと訴えた。時間外在校等時間の上限を守れていない教員ほど、勤務時間を虚偽申告している傾向にあり、持ち帰り仕事も依然として多いなど、「見えない残業時間」の存在を指摘した。

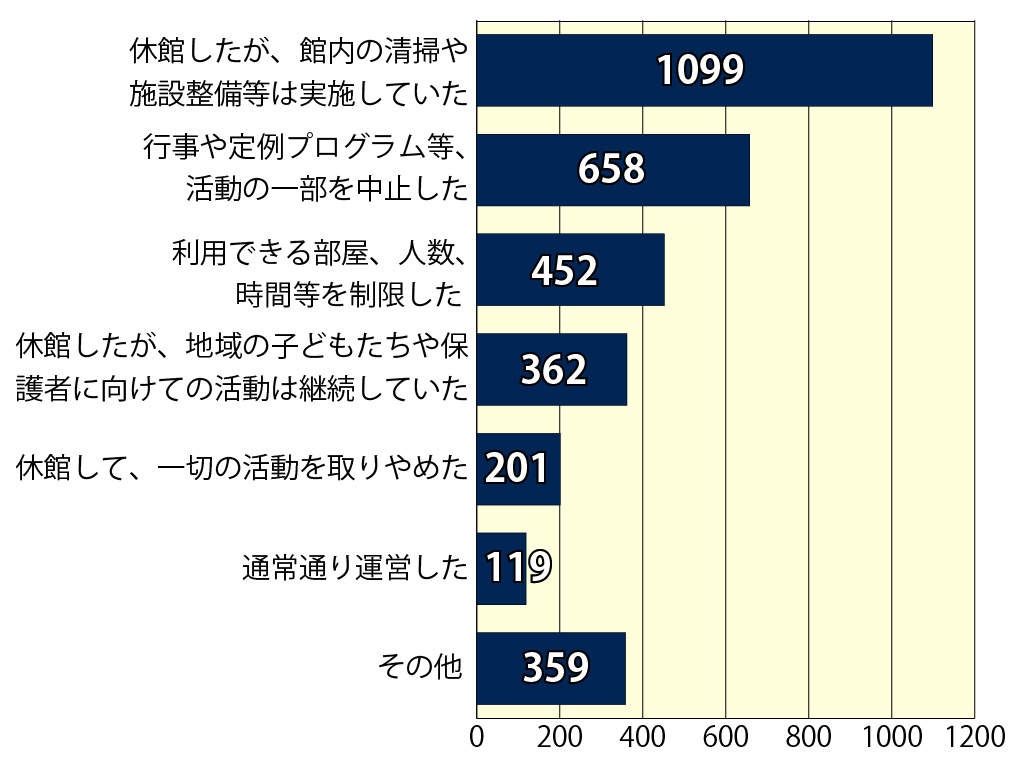

児童館の活動の在り方を検証している厚労省の「遊びのプログラム等に関する専門委員会」はこのほど、第16回会合をオンラインで開いた。新型コロナウイルスによる昨年の緊急事態宣言で、多くの児童館が閉館したことを受けて、緊急時や災害時の児童館の課題について協議した。

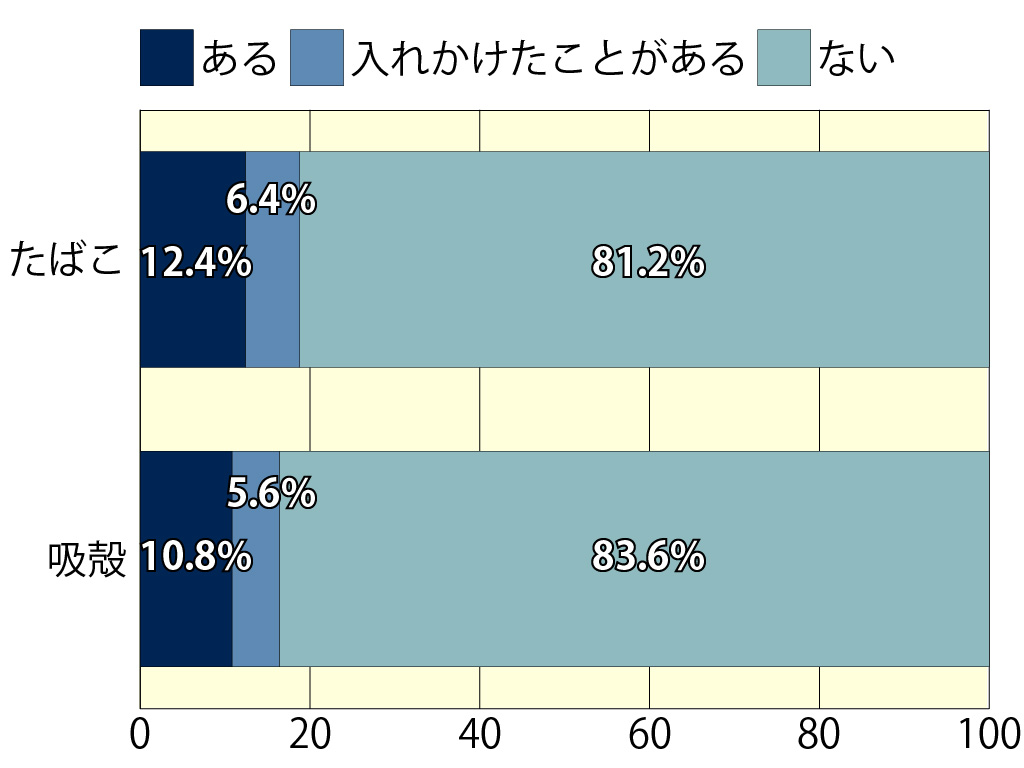

喫煙者がいる2割近くの家庭で、子供がたばこやその吸い殻を誤飲しそうになったことがある――。消費者庁はこのほど、家庭における乳幼児のたばこの誤飲実態に関する調査結果を公表した。3割近くの家庭でたばこや灰皿が乳幼児の手の届く場所に置かれている上、半数の保護者が乳幼児の前で喫煙していることが示され、同庁では注意を呼び掛けている。 調査結果によると、子供が「口に入れたことがある」または「入れかけたことがある」と答えた割合は、たばこでは18.8%、吸い殻では16.4%。……

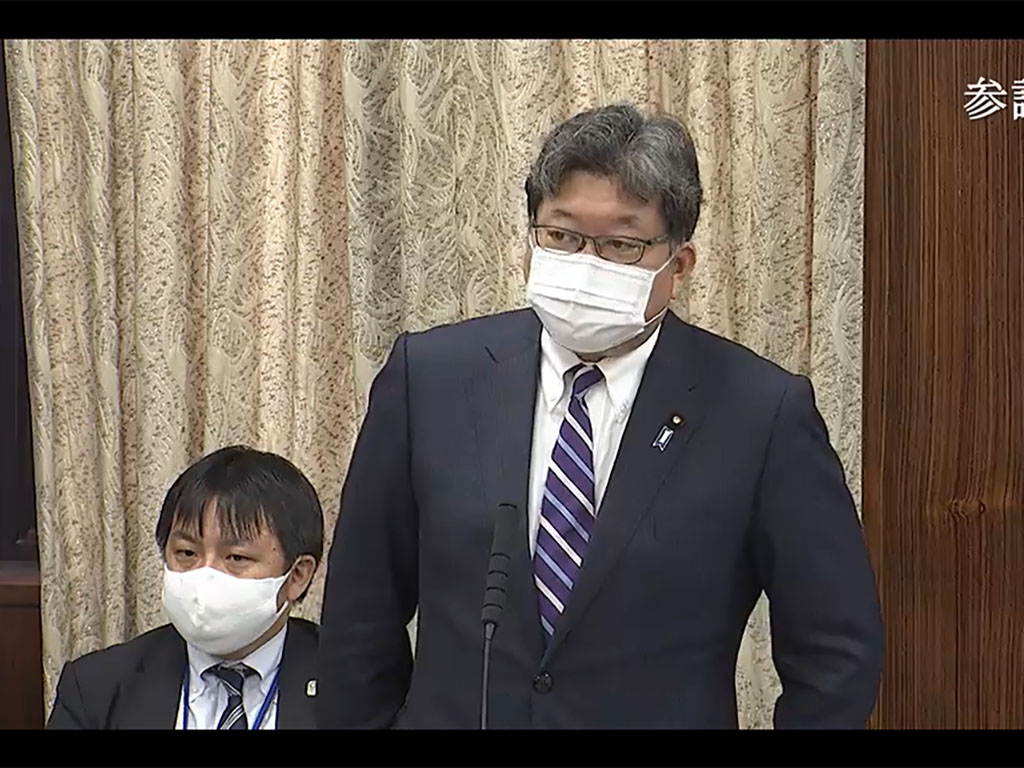

GIGAスクール構想で進められている1人1台端末の整備が一部で遅れ、全国の43自治体で今年度中の納品が完了しない見通しであることについて、萩生田光一文科相は3月23日の閣議後会見で、「各自治体の担当部署と連絡を取ってICT活用教育アドバイザーを派遣するなど、早期の整備完了に向けて支援したい」と述べた。

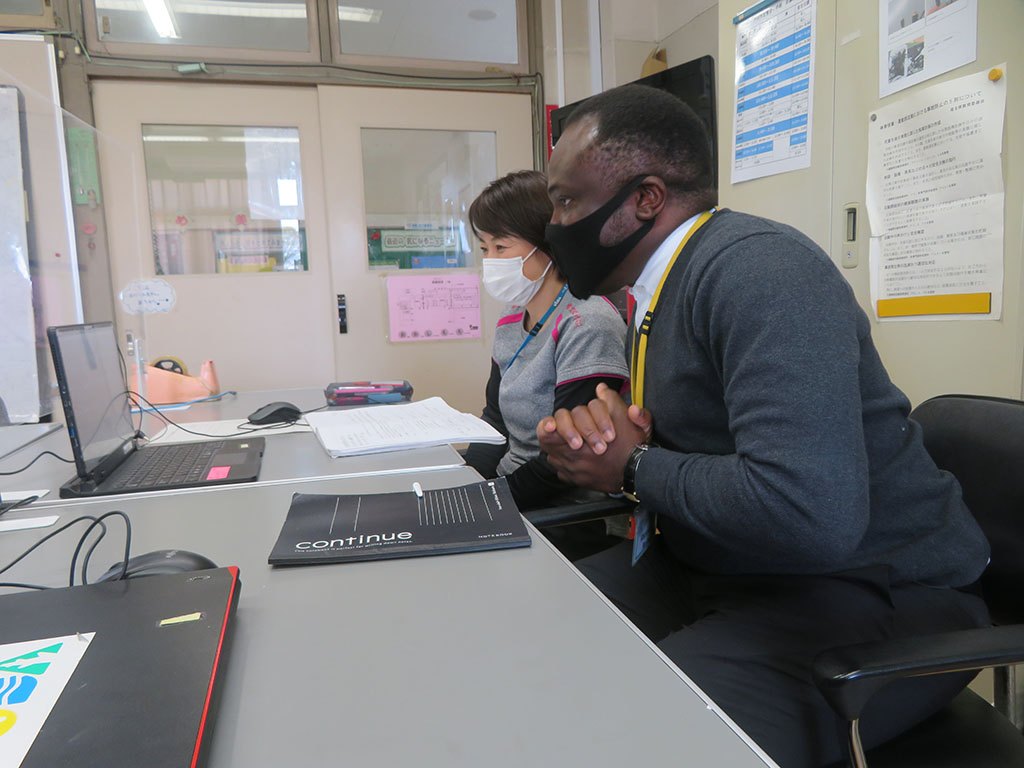

日本の歌が大好きなフィリピン在住のナイジェリア人アーティストとオンラインで交流する――。そんなユニークな授業が3月23日、埼玉県戸田市立笹目小学校(大沼公子校長、児童294人)で行われた。授業は、ALTとして同校で英語を教えるナイジェリア人のアボヨワ・マグベイさんが企画。世界とつながり、外国語を学ぶ大切さを知ってもらおうと奔走した。

子供の専門家は、子供自身――。「子供の声から学ぶ、明日からのインクルーシブ教育」をテーマにしたトークセッションがこのほど、東京都港区のDMM.com本社で開催された。自身がゲイと公表し、都内の公立小学校で非常勤講師として勤務する鈴木茂義氏、LITALICO研究所所長の野口晃菜氏、公立小学校で特別支援学級の担任をもつ森村美和子教諭が登壇し、インクルーシブ教育の実践や、教員としての葛藤などについて語り合った。

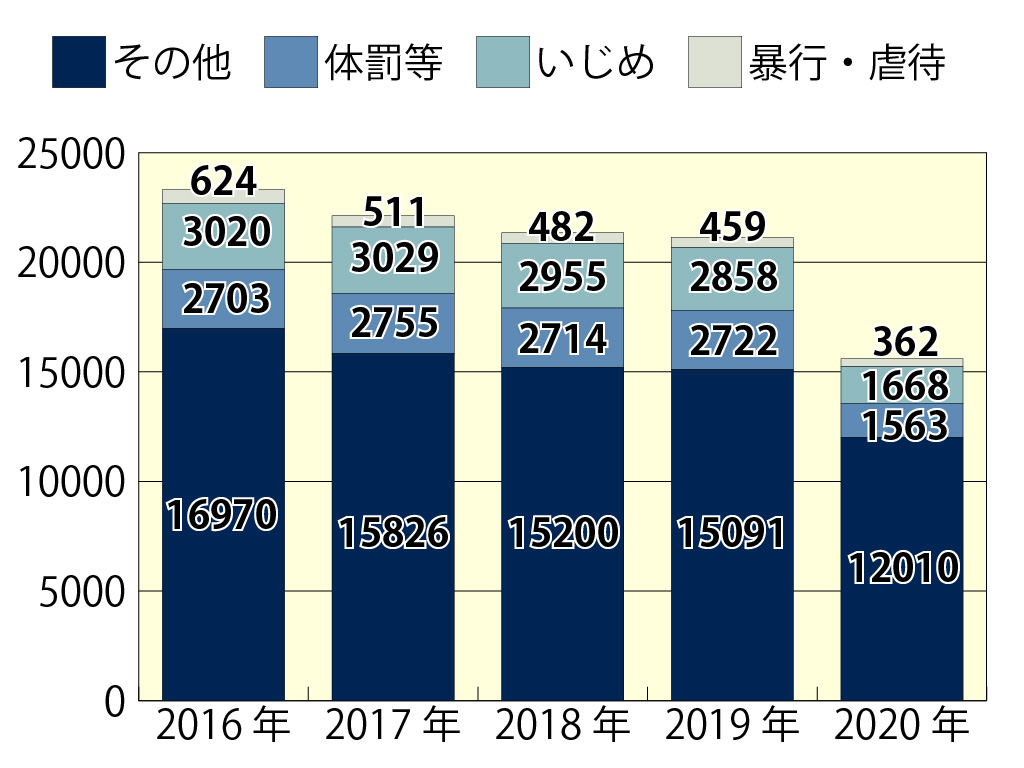

法務省が3月23日までに公表した昨年の人権侵犯事件の状況によると、学校におけるいじめ事案や教員が関係する事案が、前年と比べて半数以下と大きく減少した。 それによると、昨年1年間に、同省の人権擁護機関が新たに救済手続きを開始した人権侵犯事件は9589件で、前年よりも5831件減少。

子供の貧困問題の解決に向けて、地域の学習支援などを展開するキッズドアはこのほど、コロナ禍で取り組んだオンラインによる学習支援の試みに関する成果報告会を開いた。渡辺由美子理事長は「やってみたら結構オンラインでもできることが分かった」と話し、今後、オンラインによる新たな支援を広げていくことに意欲を見せた。

各都道府県から選ばれた高校が科学の知識や技能をフル活用して競い合う、第10回科学の甲子園全国大会(科学技術振興機構主催)が3月19~21日に茨城県つくば市で開かれ、京都府代表の府立洛北高校が優勝した。前回大会は新型コロナウイルスの感染拡大により中止となったが、今年は感染防止対策を徹底した上で、無観客で実施。

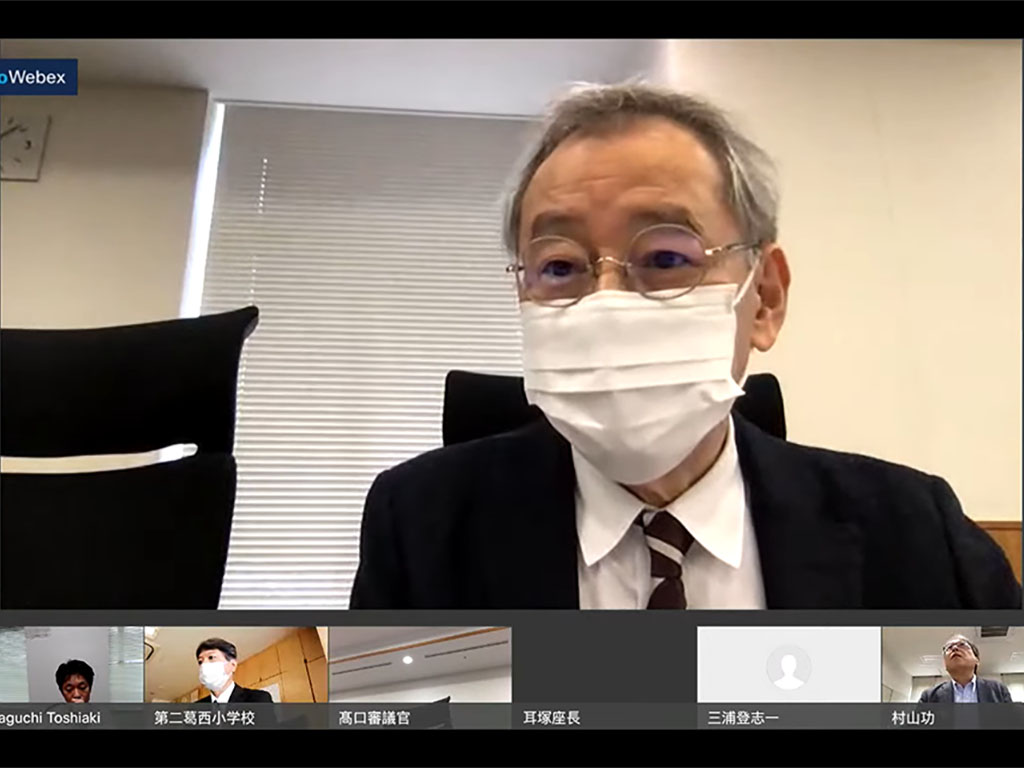

文科省の「全国的な学力調査に関する専門家会議」は3月22日、第8回会合を開き、座長を務める耳塚寛明・青山学院大学コミュニティ人間科学部特任教授・お茶の水女子大学名誉教授が、全国学力・学習状況調査の再編の方向性を示した。調査の目的を明確に切り分け、①全国的な学力の経年変化を分析するための、一部の児童生徒に対する標本調査②学習指導の改善に生かすための、全ての児童生徒に対する悉皆(全数)調査――の2本柱に整理することが提案された。

教育研究家で本紙オピニオン執筆者の妹尾昌俊氏、東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭、先生の幸せ研究所代表の澤田真由美氏をゲストに迎えたトークセッションが、東京都港区のDMM.com本社でこのほど開催された。テーマは「先生も子どもたちも幸せになる、働き方のモデルチェンジ」。

文科省が官民協働で若者の海外留学を支援しようと2014年度から始めた「トビタテ!留学JAPAN」の海外留学支援制度で、留学した学生が現地の日本人から性暴力を受ける事案が相次いでいることが、3月22日の参院文科委で取り上げられた。

STEAM教育を推進する聖徳学園中学・高等学校の学校改革本部長を務める品田健教諭がこのほど、超教育協会主催のオンラインシンポジウムに登壇し、ICTを活用しながら生徒がクリエーティブな学びを展開している同校のユニークな授業を紹介した。

学校などと連携し、子供が社会問題を解決する新たなビジネスを考える「起業ゼミ」を実施している「ガイアックス」はこのほど、今年度から起業ゼミに取り組んでいるドルトン東京学園の中学生に、同社として初となる起業に対する投資を行うと発表した。練り上げたビジネスプランを同社の社員にプレゼンテーションするピッチ大会が都内で行われ、優勝した同学園中等部2年生の堀内文翔(あやと)さんに200万円の出資が決まった。

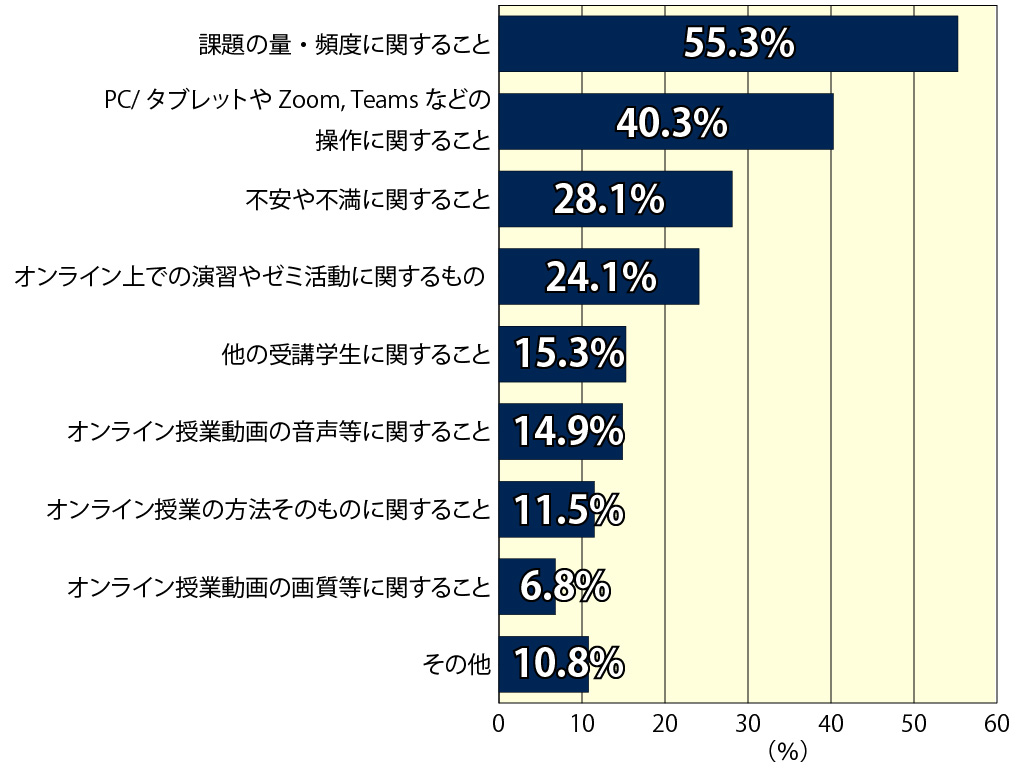

発達障害のある学生のオンライン授業に関する課題について、熊本大学が全国の大学を対象に調査したところ、3割の大学で発達障害のある学生からオンライン授業に関する相談が増加しており、支援や配慮が必要な状況が浮き彫りとなった。熊本大学では今後、ユニバーサルデザインの視点に立ったオンライン授業ガイドラインを作成するとしている。

GIGAスクール構想で1人1台端末環境が実現することを踏まえ、学習履歴(スタディ・ログ)など教育データの効果的な利活用について検討している文科省の有識者会議は3月19日、第5回会合で中間まとめ案を示した。案では「全ての子供たちの力を最大限に引き出す」という観点から5つの原則を示すとともに、データ利活用の「中心となる受益者は、保護者を含む学習者(児童生徒)」と明記。