EU (欧州連合)の子供の5人に1人は、新型コロナウイルスによって将来への不安を感じているとする調査報告書「私たちのヨーロッパ、私たちの権利、私たちの未来(原題:Our Europe, Our Rights, Our Future)」を、ユニセフをはじめとする子供の権利団体が2月23日、発表した。多くの子供たちが、現状の学校生活を変える必要性を感じていた。

学習者用デジタル教科書の利活用について検討している文科省の検討会議は2月22日、第9回会合で中間まとめ案について議論し、デジタル教科書に共通して必要な機能などについて全国規模で実証研究を行いながら、効果的な活用方法を検討していく方針を示した。こうした方向性を踏まえ当初、今年7月末までとしていた検討会議の設置期間は延長し、来年度に予定している実証研究の成果などを踏まえて議論を続ける。

東日本大震災から間もなく10年となるのを前に、被災地で進められている防災教育を振り返り、防災教育の未来について語り合う文科省主催のフォーラムが2月20日、オンラインで開かれた。二度と子供たちの犠牲を出さないために学校や地域はどう取り組むべきか、パネリストらがそれぞれの経験から意見を交わした。

高校のキャリア教育の違いが、生徒の卒業後の働き方を大きく左右しているかもしれない――。リクルートワークス研究所がこのほど公表した大規模調査「高校生の就職とキャリア」では、高校における1社しか受けない・知らないという就職指導が、早期離職につながる要因になることが示された。

コロナ禍における学校空間の在り方をテーマに、東京工業大学環境・社会理工学院教育施設環境研究センター主催の第19回学校建築シンポジウムが2月19日、オンラインで開かれ、建築の専門家がICT化や居場所づくりなどの観点から、これからの学校建築に求められる課題を議論した。

国内5市町による「日本型子どもにやさしいまち(CFC)モデル検証作業」が完了したことを受けて、日本ユニセフ協会はこのほど、オンラインフォーラムを開いた。パネルディスカッションでは、モデルとなった5市町の首長が子供を大切にしたまちづくりの成果を話し合った。自治体のさまざまな施策に子供の意見を取り入れる場を設けたり、チェックリストによって施策の自己評価をすることで、改善につなげたりする取り組みが共有された。

国立教育政策研究所(国研)の調査報告で、校長らトップのリーダーシップの有無が学校間や自治体間のICT格差に大きな影響を与えている実態が明らかになったことについて、萩生田光一文科相は2月19日の閣議後会見で、「間違っても校長先生たちがブレーキになってはいけない」と述べ、学校のICT活用に向けて自治体の教育長や校長ら学校管理職がリーダーシップを発揮するよう要請した。

コロナ禍の特例措置として通知された、オンラインを活用した家庭学習の取り扱いについて、文科省は2月19日、感染症や災害などによって、子供たちが登校できないような非常時に限った「学びの保障」措置として恒久化し、来年度から実施することを都道府県の教育委員会などに通知した。

新型コロナウイルスへの対応が長期化する中、文科省は2月19日、昨年6月に発出した「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」を改訂し、各都道府県・政令市教委などに通知した。今年度までに関する記述を、来年度以降の対応を見越して恒久的な内容に修正したほか、臨時休業の考え方を同省の衛生管理マニュアルに合わせて更新するなどの変更を加えている。

主権者教育の今後の在り方を検討している文科省の「主権者教育推進会議」は2月19日、第18回会合を開いた。小学校から大学、家庭・地域までの主権者教育の充実に向けた方策を提言した最終報告案が示された。

人口減少が進む中、地域づくりなどの中核を担う人材として今年度から誕生した「社会教育士」の魅力を伝える特設サイトが2月19日、文科省のHPに開設された。社会教育士は、教育の専門的職員である社会教育主事になるための講習を修了した人などに与えられる称号。萩生田光一文科相は19日の閣議後会見で、「学校やNPO、企業など多様な場で社会教育士が活用されるよう、その魅力を広く伝えていきたい」と述べた。

緊急事態宣言の延長を受け、自民党議員有志らは2月19日、丹羽秀樹文科副大臣と面会し、経済的に厳しい学生や子供たちへの追加支援策の強化を申し入れた。とりわけ食料品など現物支給を迅速に行うことを強調。有志の一人であり、党文科部会長を務める赤池誠章参院議員によれば、丹羽副大臣も前向きな検討に応じたという。

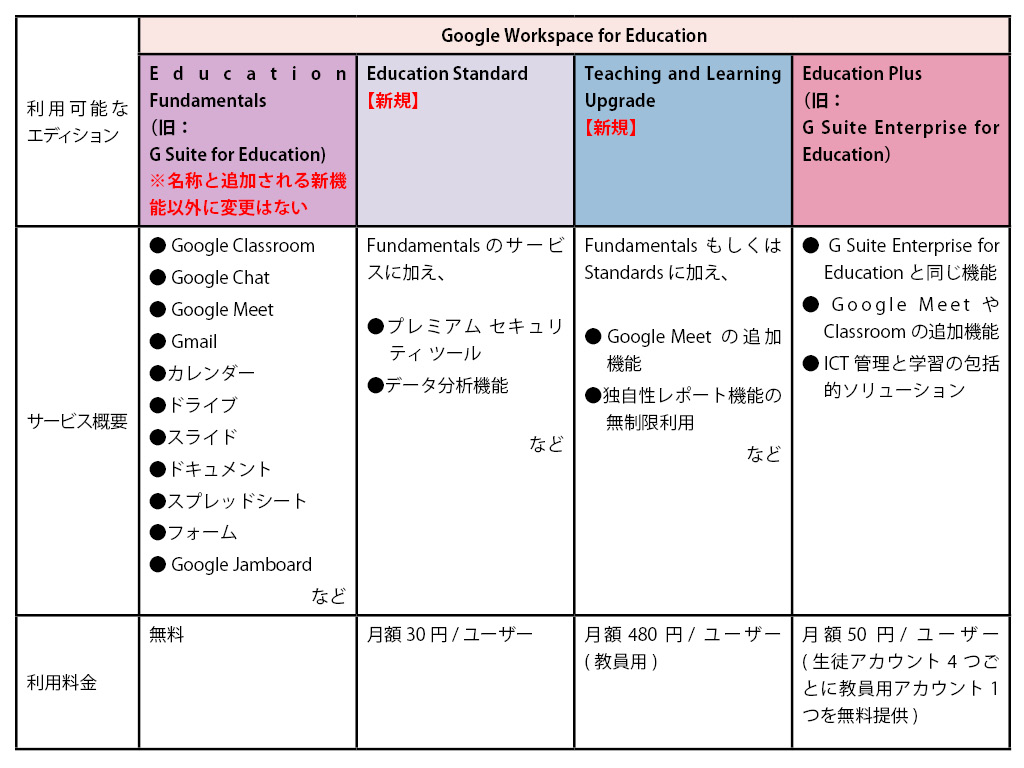

グーグルは2月18日、クラウド型教育プラットホーム「G Suite for Education」の名称を「Google Workspace for Education」に変更し、今年4月から有料エディションも追加すると発表した。現行の無料版G Suite for Educationに名称以外の機能変更はないが、Google Classroomで児童生徒の使用状況を把握しやすくするなどの機能を今年中に追加する。

学校現場で深刻化している、消毒作業をはじめとする数多くの感染防止対策。中でも、毎朝行われる児童生徒の健康状態のチェックは、教員だけでなく保護者にとっても大きな負担だ。そうした課題を解決しようと、茨城県つくば市では学校向けの体調チェックアプリを、市立小中学校に導入した。ICTの利活用によってコロナ禍の業務負担を軽減し、働き方改革につなげる同市の取り組みを追った。

大学入試センターは2月18日、2021年度大学入学共通テストの全日程の実施結果を公表した。志願者数53万5245人のうち、受験したのは48万4114人で、受験率は90.45%にとどまった。これまで最も低かった01年度センター試験の91.25%を下回る過去最低の受験率を記録し、コロナ禍の影響がうかがえる結果となった。

インドネシアと日本の子供たちがオンラインでつながる授業が2月16日、宮城県富谷市立あけの平小学校(小澤ちはる校長、児童数497人)で行われた。授業にはインドネシアにいながらリモートワークをする「ニット」の田崎起子(たつこ)さんをはじめ、同社の社員が協力。子供たちは、インドネシアと日本の関係や、さまざまな民族、宗教の人が共に暮らす文化について教わった。

各自治体が進めている家庭教育支援の取り組みについて、全都道府県のうち43自治体(91%)が「コロナ禍で特に課題を感じていることがある」と回答していたことが、2月18日に公表された文科省の「地域における家庭教育支援の取組に関する調査結果」で分かった。外出自粛による子育ての不安が保護者の間で高まっていることなどを挙げる自治体が多く、同省は内容を詳しく分析した上で有効な方策を考えたいとしている。

制服を着ない自由を認める制服選択制の議論を広げようと、現在インターネット上で署名活動を展開している岐阜県の高校教諭、斉藤ひでみさん(筆名)や、教育社会学者の内田良名古屋大学准教授らによるオンラインイベントが2月13日に開かれ、義務教育でも家庭が負担している「隠れ教育費」の実態に詳しい福嶋尚子千葉工業大学助教と、埼玉県の公立中学校の事務職員、栁澤靖明さんが講演した。

非常時に音楽は何ができるのか――。感染防止対策で合唱ができない子供たちに向けて、東京音楽大学の教員や学生らの有志による「子どもたちへ卒業式の音楽を!実行委員会」は、卒業式に合唱で歌われる定番の曲を学生らが合唱し、配信するプロジェクトを立ち上げた。クラウドファンディングもこのほど開始し、子供たちからのリクエストも募集している。

初の大学入学共通テストがこのほど終了したことを受け、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は2月17日、第21回会合で共通テストや各大学の個別試験の振り返りを行った。今回、コロナ禍での例外的な対応が数多くなされたことから、会議に出席した萩生田光一文科相は「今回の取り組みの良さはレガシーとして残す」との姿勢を示す一方、感染拡大に伴う急な入試方法の変更に苦言を呈する場面もあった。

本来の髪の色が黒ではないにもかかわらず、髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったとして、大阪府立高校に通っていた女子生徒が損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は2月16日に府に対して33万円の賠償を命じる一方で、頭髪指導の違法性は認めなかった。

政府の規制改革推進会議は2月17日、雇用・人づくりワーキング・グループ(WG)の6回目の会議を開き、大学などの設置・運営に関する規制や制度の見直しをテーマに、日本私立大学連盟(私大連)などからヒアリングを行った。この中で私大連の曄道佳明副会長(上智大学学長)は、遠隔授業で修得する単位数の上限の早期緩和などの見直しを訴え、文科省は来年度中に方向性を示したいと答えた。

コロナ禍で活動が制限される教職課程の学生に、実践的な学びを提供するにはどうすればいいのか――。東京理科大学教育支援機構教職教育センターの井藤元准教授が2月16日、教員志望の学生に向けて、タレントの時東ぁみさんや漫才師の木曽さんちゅうさんを講師に招いたオンライン講義を開催した。

中学生の便秘の原因は果物摂取量の少なさや心理ストレスに加え、朝食を抜くことや運動不足でもリスクが高まる――。富山大学学術研究部医学系疫学健康政策学講座の山田正明助教、関根道和教授らは、富山県内の子供を対象にした縦断調査を用いて、便秘発症のリスク要因を明らかにした。縦断調査を用いて子供の便秘の発生リスクを突き止めた研究は世界初となる。

文科省の WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業の拠点校に指定されている、筑波大学附属坂戸高校(田村憲司校長、生徒472人)で2月12、13日に、「第2回WWL研究大会・第24回総合学科研究大会」がオンラインで開かれ、授業公開や生徒による探究活動の発表会が行われた。12日には、コロナ禍で海外への渡航が制限される中で企画された、「アジア学院」でのフィールドワークで得た学びを、生徒が報告した。

国立教育政策研究所(国研)は2月16日、教育改革国際シンポジウムをオンラインで開催し、ICTを活用した公正で質の高い教育の実現をテーマに、コロナ禍の学校におけるオンライン授業の検証やICT活用の促進条件について、調査報告や意見交換を行った。

GIGAスクール構想で整備する1人1台端末について、萩生田光一文科相は2月16日の閣議後会見で「(児童生徒の家庭などへの)持ち帰りを前提に有効活用してもらいたい」とした上で、持ち帰る際のルールづくりについて「一律に国が指針を示すつもりはないが、自治体の不安に応えていかなくてはならない。(持ち帰り時の留意点を)全てチェックできるような形を、3月末までに用意したい」との意向を示した。

災害時に逃げ遅れなどがないよう、子供たちの防災意識を高める防災教育の普及について検討している、内閣府の「防災教育・周知啓発ワーキンググループ」防災教育チーム(座長・片田敏孝東大大学院情報学環特任教授)の会議が2月16日、内閣府で開かれた。