新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、首都圏に緊急事態宣言が発令される見通しであることを受け、GIGAスクール構想での児童生徒1人1台の端末を早期に整備するよう、萩生田光一文科相が民間事業者に協力を依頼することが1月6日、明らかになった。文科省は緊急事態宣言下でも一斉休校は避ける方針を示しているが、やむを得ず登校できない場合でも、自宅などでオンライン学習が続けられる環境を作る。

オンライン授業、少人数学級、共通テスト、GIGAスクール構想――。日本の学校教育の変革期に差し掛かっている今、これから教師を目指す学生たちは何に希望を抱き、何を不安に感じているのだろうか。

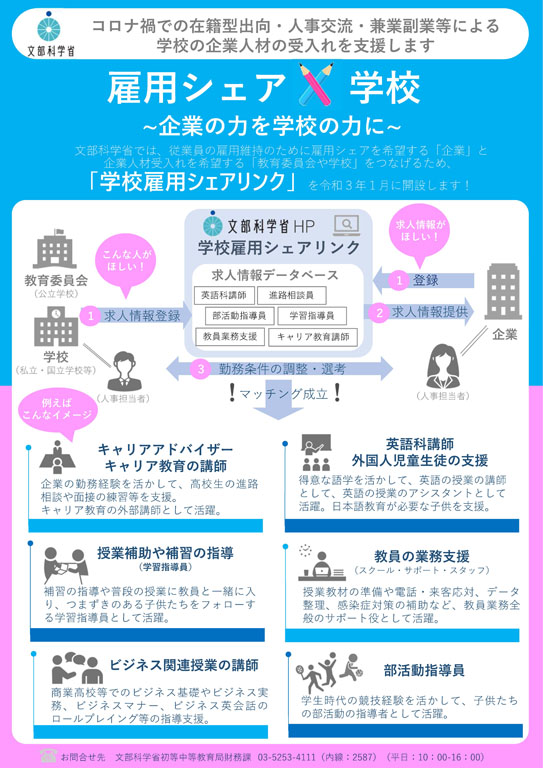

新型コロナウイルスの影響で雇用の維持に苦しむ企業が多い中、文科省は1月6日までに、人材の受け入れを望む教育現場と雇用のシェアを望む企業とをつなげる「学校雇用シェアリンク」を、同省ホームページに今月中に開設することを決めた。コロナ禍で苦しむ企業への支援とともに、企業の知見を学校教育に生かすことで、企業、学校ともに「ウィンウィン」になる形を生み出そうという試み。

新型コロナウイルスの感染拡大で、年末年始は外出を控えて家にいる時間が増えたという人も多い。そんなコロナ禍での余暇の過ごし方として、にわかに注目を集めているのが「ボードゲーム」だ。実は、いくつかの高校には、そんなボードゲームと真剣に向き合う部活動がある。eスポーツ部や競技かるた部などとも引けを取らない「ボードゲーム部」の魅力に迫った。

新型コロナウイルスの感染拡大緊急警報発令や学校でのクラスター発生に伴い、宮崎県教委は1月5日、全ての県立学校について、同11日まで臨時休校とする方針を決めた。さらに、感染急増圏域に指定された都城市にある県立学校については、同17日まで臨時休校を延長する。

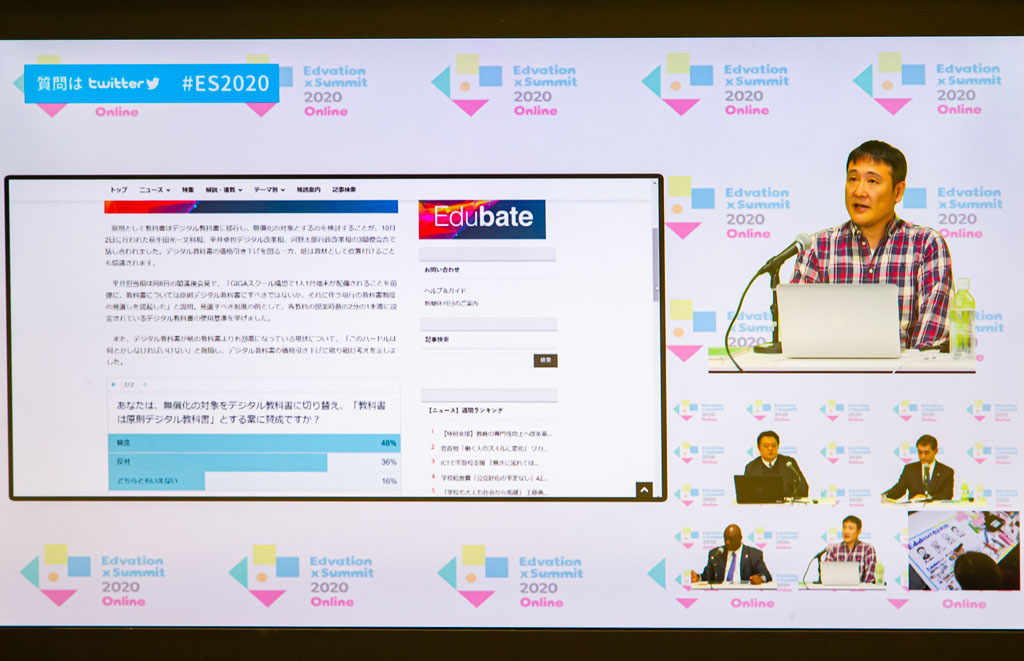

教育新聞電子版「Edubate」のライブ番組「Edubate LIVE!」が昨年11月、国際カンファレンス「Edvation × Summit 2020」のフィナーレとして配信された。ゲストに柴山昌彦前文科相、ウスビ・サコ京都精華大学学長、佐藤昌宏デジタルハリウッド大学大学院教授を迎え、司会は教育新聞編集部長の小木曽浩介が務めた。第1部では、学習履歴や学校健診でのマイナンバーカードの利活用をテーマに議論した。(全3回の第1回)

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、菅義偉首相は1月5日、自民党役員会に出席し、首都圏の1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出を1月7日に政府が決定する方針を伝えた。これに関連し、萩生田光一文科相は1月5日、臨時記者会見を開き、地域の一斉休校について「子供たちの健やかな学びや、心身への影響の観点から、避けることが適切だ」と述べ、1都3県などの学校設置者に対して、緊急事態宣言が出ても一斉休校を回避するよう要請した。

学校の本格再開後の昨年6月から12月までに新型コロナウイルスに感染した児童生徒は6159人、教職員は830人となったことが1月5日、文科省の公表した調査結果で明らかになった。感染経路は、「家庭内感染」が小学生で75%、中学生で60%に上ったが、高校生では「感染経路不明」が32%と最多で「家庭内感染」を上回った。また、教職員は「感染経路不明」が56%と最も多かった。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が首都圏への緊急事態宣言の発令を検討していることを踏まえ、萩生田光一文科相は1月5日、今月に予定されている大学入学共通テストについて「感染防止対策に万全を期した上で、予定通り実施する」との姿勢を明らかにした。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令された場合でも、一斉休校を避ける方針を明確にした一方で、萩生田光一文科相は1月5日、「最近の学校における感染状況を踏まえ、部活動などにおける感染症対策を徹底していただく必要がある」と述べた。特に感染例が多い高校においては「感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含め検討するなど、感染症への警戒を強化していただきたい」と要望した。

首都圏の知事による要請で、政府が新型コロナウイルスの緊急事態宣言の再発令を行う方針を決めたのを受け、対象地域となる1都3県の教育委員会などは1月5日までに、具体的な対応策の検討に入った。すでに都教委では、4日に1月中の部活動の中止などの方針を決定。他の3県でも文科省の方針や緊急事態宣言の内容を踏まえ、対応策をまとめる考えで、5日の時点では休校や公立高校の入試に関する変更は予定されていない。

台湾でデジタル担当相として、行政や政治のデジタル化を担うオードリー・タン(唐鳳)さん。インタビュー前編では、未来の教育について「世代を超えてともに取り組む、という考え方に基づくものになる」と指摘した。後編では、そうした時代に求められる教師の資質や、日本の教師へのメッセージを聞いた。

昨年10月に2代目スポーツ庁長官に就任した、室伏広治氏へのインタビュー。後編は、指導法や部活動改革などについて聞いた。(聞き手・教育新聞編集部長 小木曽浩介)

教育新聞は昨年12月上旬に行った読者アンケート(詳細は「新時代の授業や行事を望む声、コロナ契機に 教育新聞読者調査」)に寄せられた声を基に、教育界のキーパーソン3人にインタビュー。GIGAスクール構想の展開や次世代の学校行事の在り方など、「ポストコロナ時代の教育」に関する見解を聞いた。あわせて、コロナ禍をきっかけに新たな学びへと一歩を踏み出した、教育新聞の読者である教員・管理職にも話を聞いた。

スポーツ行政のトップである2代目のスポーツ庁長官として、2021年に臨む室伏広治氏。20年はコロナ禍によって東京五輪・パラリンピックが延期されたが、21年のスポーツ教育、オリパラ教育はどうなるのか。また部活動改革や、コロナ自粛で落ちたと言われる子供たちの体力問題などについて、どう取り組むのかを聞いた。(聞き手・教育新聞編集部長 小木曽浩介)

生徒たちが中学1年生から第一線の研究に触れ、学会発表までこなす広尾学園中学校・高校(南風原朝和校長、生徒1689人)の医進・サイエンスコース。設立から10年がたち、またコロナ禍という環境も加わって、同コースの木村健太統括長は新たな研究のフェーズを模索しつつあるという。木村統括長は、ポストコロナ時代の研究の方向性として「社会とのつながり」を挙げ、学術への貢献だけでなく、起業にもつなげたいと話す。

政府は12月28日までに、2021年度から5年間にわたる女性の社会参画に関する施策の基本方針をまとめた「第5次男女共同参画基本計画」を閣議決定した。2020年代のできるだけ早い段階で、指導的地位に就いている女性の割合を3割程度にする新たな目標を設定。教育分野では、25年までに女性校長の割合を2割にするなどの成果目標を掲げた。

文科省は12月28日までに、2020年度の私立学校の授業料や入学金など、初年度納付金の一人当たりの平均額を公表した。幼稚園、小中高の全ての学校種で前年度よりも上昇しており、特に小学校では4.0%、幼稚園では5.5%増加した。さらに受験料も全学校種で値上がりした。

内閣府の「子ども・子育て会議」は12月25日、第55回会合をオンラインで開催し、新たな保育の受け皿確保などを盛り込んだ「新子育て安心プラン」や、全世代型社会保障検討会議で示された児童手当の特例給付の見直しなどを議論した。年収1200万円以上の家庭で児童手当の特例給付を廃止する方針については、反対する意見が相次いだ。

文科省は12月28日までに、国公立の小中学校や特別支援学校を対象に実施した「学校施設におけるバリアフリー化の状況調査」の最終結果を公表した。今月10日に発表した速報値を精査したほか、公立特別支援学校や国立小中学校などの状況を新たに追加した。また都道府県別の状況を公表し、滋賀県や兵庫県などで公立小中学校のバリアフリー化が進んでいる実態が明らかになった。

大分県教委はこのほど、教員免許状を保有していなかったとして、県立学校で臨時講師の任用を無効とした。この臨時講師は教員採用試験にも合格していたが、取り消しとなった。 同県教委によると、この臨時講師は、学生時代に単位が足りず、教員免許状を取得できていなかったが、2019年4月に任用された際、自分のパソコンで精巧に偽造した免許状を県教委に提出。

「わいせつ教員を二度と教壇に立たせない」ことを目指して検討を重ねてきた教育職員免許法の改正について、萩生田光一文科相は12月25日の閣議後会見で、「法制上乗り越えられない課題がある」として、来年1月に始まる次期通常国会への法案提出を見送る考えを表明した。

コロナ禍の特例措置として通知された、オンラインによる家庭学習の指導上の取り扱いについて、萩生田光一文科相は12月25日の閣議後会見で、子供たちが登校できないような非常時に限った「学びの保障」の措置として恒久化し、来年度から実施する考えを明らかにした。指導要録に記録欄を新たに設けるほか、家庭学習の成果が一定の要件を満たした場合には、対面での再指導を不要とすることを想定している。

文科省は12月25日、全国の教育委員会に対して悉皆(しっかい)で実施した2020年度「学校の働き方改革のための取り組み状況調査」の結果を公表した。コロナ禍による休校の影響で、4~6月は月当たりの時間外勤務が45時間以下となった割合が前年度より増加した一方、学校が再開した7月以降では、その割合は前年度より減るなど、学校再開後の消毒作業や夏休みの短縮で、長時間労働に拍車がかかっている状況が浮き彫りとなった。

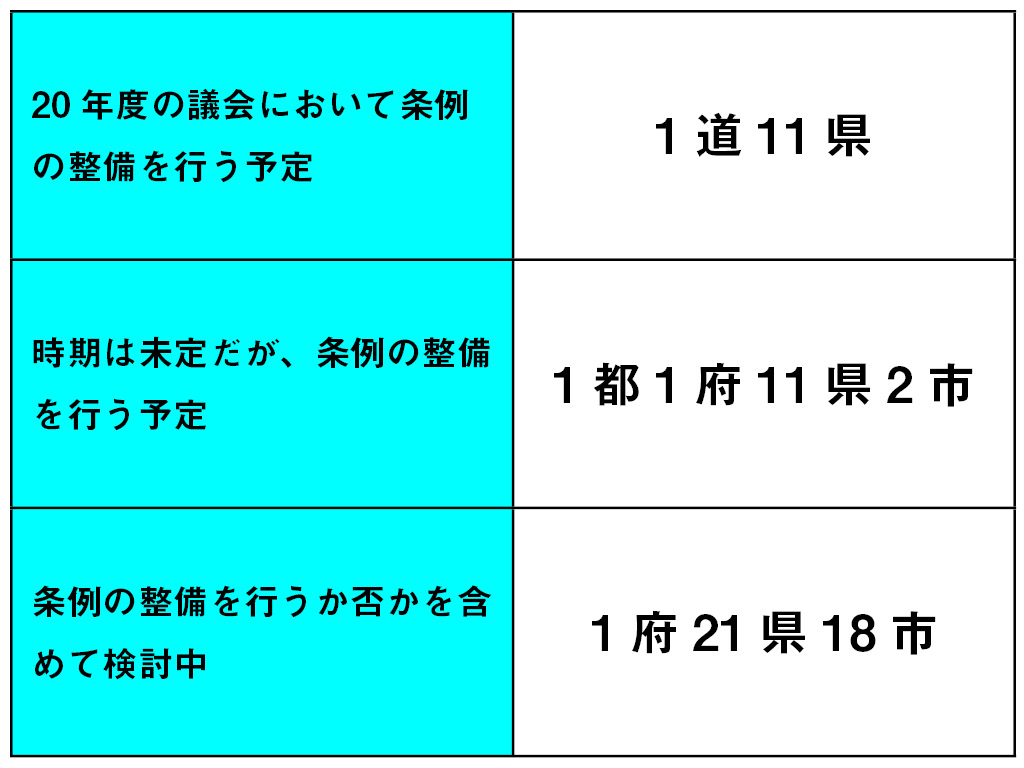

12月25日に文科省が公表した2020年度「学校の働き方改革のための取り組み状況調査」の結果では、19年12月に成立した改正給特法に関する条例整備の状況も調べた。来年4月から自治体が条例を定めれば導入可能になる、1年単位の変形労働時間制の導入については都道府県の53.2%、政令市の10.0%が今後整備予定と回答。さらに、都道府県のうち25.5%は20年度の議会で条例整備を行う予定と答えた。

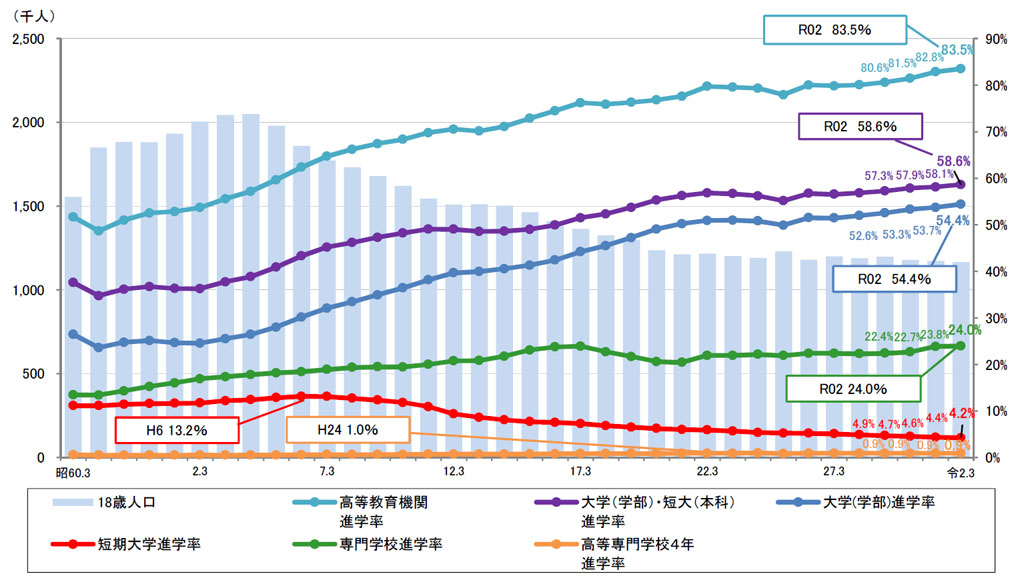

今年度の大学への進学率が54.4%となり、過去最高になったことが、文科省が12月25日に公表した学校基本調査(確定値)の結果で明らかになった。短大・専門学校なども含む高等教育機関への進学率は83.5%で、同じく過去最高だった。一方、大学の学部卒業者の大学院などへの進学率は10年連続で低下し、11.3%となった。

公立小学校の学級編制を今後5年間で、段階的に35人まで引き下げることが決まったことを受け、中教審は12月25日、総会でこうした少人数学級の方針について議論するとともに、個別最適な学びと協働的な学びなどを盛り込んだ答申素案を検討した。委員からは学級編制の引き下げを評価する意見が多く寄せられたが、目指すべき「全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学び」を実現するため、さらなる課題を指摘する声もあった。