学校教材の計画的な整備を進めるための教材整備10カ年計画がスタートして4年目。この間に、GIGAスクール構想によるICT環境整備が行われ、児童生徒の1人1台端末が実現するなど、学校現場の学習環境も大きく変化した。一方で、学習場面や校務での利活用において、地域間・学校間の格差の解消が大きな課題として浮上している。個別最適な学びと協働的な学びを充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、今後の教材整備をどのように進めていくのか、文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課の武藤久慶課長に聞いた。

――あらためて現行の教材整備指針と教材整備10カ年計画のポイントは。

現行の教材整備指針は2019年の8月に、17年の学習指導要領改訂を踏まえて一部改訂が行われました。ポイントは大きく3つ。1つ目が学習指導要領の改訂に関連した見直し。プログラミング教育用のソフトウェアやそれに関連したハードウェア、データを統計的な手法を用いて処理するためのソフトウェア、創作や演奏などが可能なソフトウェアなど、新学習指導要領に対応した教材を示しました。

2つ目が技術革新への対応。例えば中学校の技術での3Dプリンターや、特別支援学校などで使う視線入力や音声入力などの入力支援機器などです。

3つ目が学校における働き方改革への対応として、複合機など学校の教育環境を改善するさまざまな教材を盛り込みました。全体で約1200品目が例示されています。この指針に例示される学校教材が安定的かつ計画的に自治体で整備が進められるように策定したものが、教材整備10カ年計画です。20年から毎年約800億円、総額約8000億円が地方財政措置される見込みです。

――教材整備10カ年計画がスタートから4年が経過しましたが、どのように評価していますか。

どこかの段階で実態を調査して、次の段階を考えなければいけないと思っています。地方交付税なのでやむを得ない面もありますが、指針で挙げているものの整備状況を踏まえて、取り組み方を考え直す必要も出てくるかもしれません。ICT関連では世の中の期待も非常に大きいですが、教材整備の状況によって学校現場の取り組みが進んでいない面があるとしたら困りますので、そこはよく分析して次につなげたいです。例えば、1人1台端末があって大型提示装置や実物投影装置などもあるなかで、昔ながらの教材の位置付けをどのように考えるか、見直すべきことはおそらくたくさんあります。次の学習指導要領を見据えながら指針の見直しを進めていく必要があるでしょうし、その時にデジタルの色合いを全体にかけていくことは必要でしょう。

1200品目に及ぶ指針を示しているわけですから、それがどの程度実現しているのかを一定程度調査をした上で可視化して、各自治体には導入に向けて今まで以上に議論を求めていく必要があるでしょう。もちろん地方交付税ですので、最終的には導入するかしないかは各自治体のご判断だとしても、指針に書かれているものはどれもそれなりの必要性があって盛り込まれているわけですから、一定の説明ができるようにしてほしいです。何か別の代替品を導入されているかもしれませんし、学校ごとに時期をずらして融通するといった工夫をしている場合もあると思います。いずれにしても、一定の説明ができるような取り組みをしていただければと思います。

――2024年度はどのあたりに注力して行くことになるでしょうか。

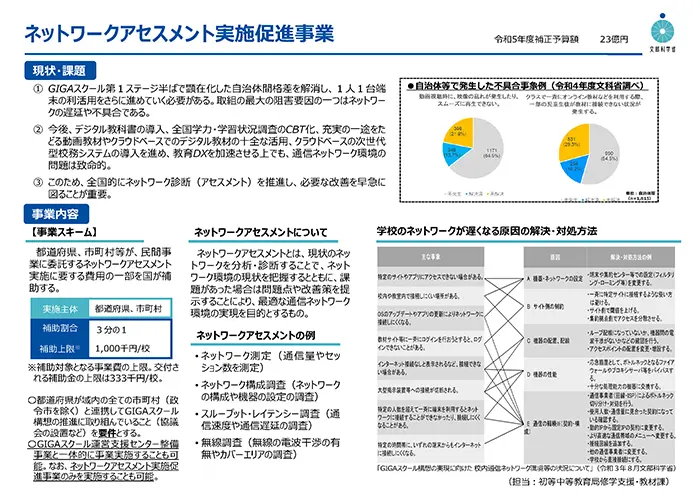

まずは「1人1台端末の更新」が重要です。さらに、ネットワークのアセスメントに取り組みます。ネットワーク遅延や不具合の問題がGIGAスクール構想の阻害要因として浮かび上がってきており、アセスメントしなければその先に進めません。アセスメントに関しては今まではGIGAスクール運営支援センターの補助のメニューにすぎませんでしたが、完全に独立させて「ネットワークアセスメント実施促進事業」として補助事業として予算付けしましたので、ぜひ確実に使っていただければと思います。また、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)なども進めていきます。

――この間、コロナ禍がありGIGAスクール構想も前倒しになったことで、教材整備支援についても当初の想定と違ってきているところもあると思うのですが。

各自治体では当初想定していなかった教材整備もあり、ご苦労されたのではないかと思います。デジタル教科書も徐々に入ってくるわけですし、端末1人1台あって、そこに多様なデジタル教材もあるわけです。ネクストGIGAを見据えて改めての検討をお願いしたいと思います。

――GIGAスクールも本格実施され、学校現場からはさまざまな課題が出てきていると思います。

1月に出した「学習者用コンピュータ最低スペック基準」の中で、端末の堅牢性について一つ項目を立てています。また、サプライチェーンリスクや各メーカーの国内でのサポート体制も含まれているか、などかなり注意深く「学習者用コンピュータの調達等ガイドライン」を示しました。自治体の担当者が整備の知識がない場合、事業者の言われたままになってしまってはよくありませんので、GIGA第2期を見据えた端末の整備・更新に当たっては各都道府県内の自治体による「共同調達」としています。よい予算の使い方をして成果を出している自治体の関係者に入ってもらい、他の自治体がその水準に合わせていくような共同調達をしてほしいと思っています。共同調達の会議には国費でアドバイザーを派遣して、専門家の知見を生かしながら議論してもらうことも可能にしたいと考えます。

GIGAスクールも3年が終わり、残り2年の中で、浮き彫りになってきている格差を最大限解消していきたい。その議論や取り組みが、「セカンドGIGA」で良い整備を進めることと有機的に関わってくると思うのです。

クラウドの利用が進まない背景には、ネットワークが遅いということもあるし、クラウドツールの活用を規制しているためにチャットツールなどが使えないということもあります。制限されて校務で使われないと、先生方もその良さが実感できない。良さが実感できないと授業でも使われないという悪循環です。逆に、まず校務で自由自在に使って良さを実感していただき、次に研修でも使っていただいて意見交流などで有効性を感じていただければ、授業での利用も広がると思っています。

私たちは先生たちが元気になれば子どもたちへの教育もより良くなるはずだと思っています。GIGAスクールの環境で、子どもと先生1人1台端末とクラウドがあれば、働き方も改善できます。昨年12月に校務DX化チェックリストの点検結果の詳細なものを出しているのはそういう趣旨です。

まだ必要性に懐疑的な先生方もいると思いますが、それは私たちのプレゼンテーションが届いていないのだと考えています。先生方は必要性が分かれば取り組んでくださるので、必要性がまだ腹落ちしていないところがあるのではないでしょうか。私もなるべく現場に出て、オンラインもリアルも含めて説明する機会を持ちます。私たちも学校現場に近いところで一緒に取り組んでいきたいと思っています。