千葉県市川市教育委員会では、3つの「学校図書館ネットワークシステム」を構築し、教育センターを中心として学校図書館機能の充実・強化を図っている。3つのネットワークシステムの概要は、自校にない図書館資料を他校や公共図書館(計63カ所)から貸借できる「物流ネットワーク」、市内学校図書館と公共図書館(約100万冊)の検索ができる「情報ネットワーク」、全ての小・中・義務教育・特別支援学校へ学校司書を配置して学校図書館の管理をすることができる「人のネットワーク」である。

構築されたネットワークシステムによって学校図書館を活性化し、児童生徒の教育に還元することが学校図書館の役割と考えると、学校図書館活用推進には「人」の役割が重要といえるであろう。学校司書と司書教諭の配置を整えた本市では、これを基盤として学校図書館活用を推進していくことが要となる。それゆえ、「人」への支援は不可欠であり、それが学校図書館の充実につながると考えている。

ここで、「人」への支援を基点とした「アセスメント機能を生かす学校図書館運営」について、以下に紹介していくこととする。

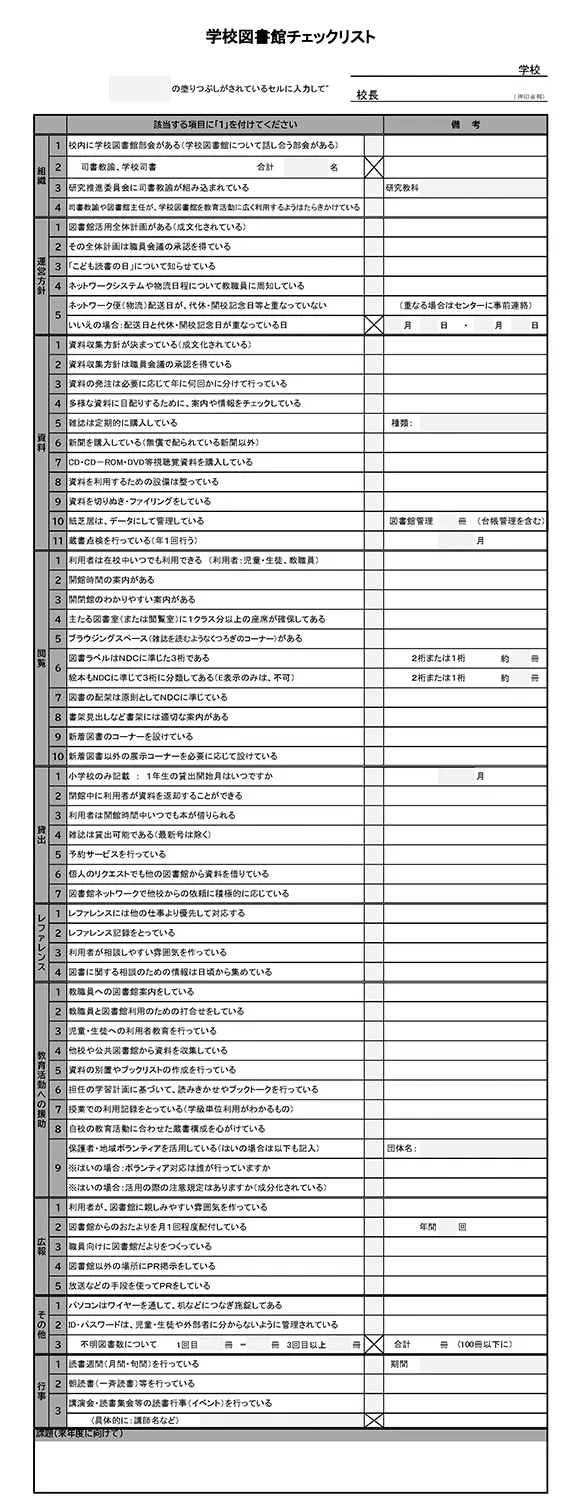

年度初めと年度末に自校の学校図書館について確認をするものである。

資料1のチェックリストには、学校図書館を運営するに当たって必要なものを項目立てている。年度初めは学校図書館の環境づくりや運営の見通しを立て、年度末には一年間の運営を振り返り、次年度へ向けて学校図書館を整備することを見据えて作成している。特に、初めての学校司書や学校を異動した学校司書にとっては、新しい学校図書館での運営の一助となることを考えている。

市内の各学校図書館がチェックリストを活用することで、教育センターは客観的に統一された基準により各学校図書館の管理を調整することができる。

一例を挙げると、教育センターでは各学校の学校図書館活用における教職員の意識の把握は困難であるので、その点をチェックリストに明記し、教職員と学校図書館が積極的につながるように促している。「全体計画の周知」や「教職員への図書館案内」・「図書館利用の打ち合わせ」などがそれにあたる。

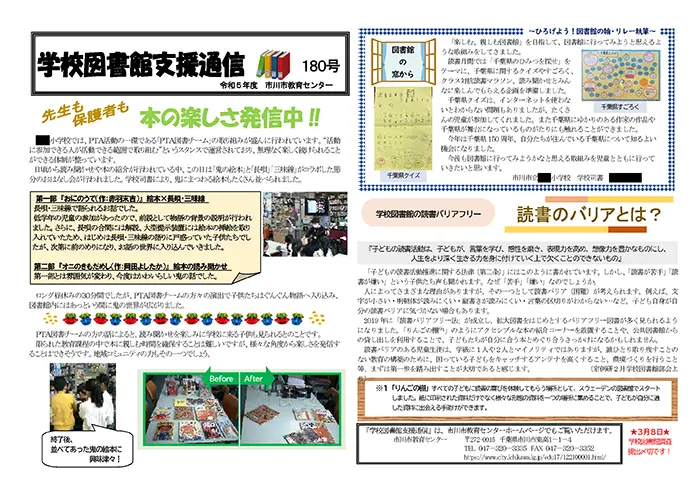

学校司書も司書教諭も各学校に一人ずつの配置となる、いわゆる一人職だ。学校図書館活用の取り組みを進めていくにあたっては、市内の横のつながりが重要である。そこで教育センターでは、「学校図書館支援通信」(資料2)を発行し、情報の共有に努めている。

内容は、各学校の実践例や学校図書館の環境整備、研修会の内容やネットワークシステムなどの情報である。また、連載コラムとして学校図書館経営や実践についての記事を学校司書へ依頼している。

これらは、さまざまな取り組みを参考にして自校に生かすことを目的とするとともに、学校図書館活用のフィードバックとしている側面もある。そして何より、教職員が自然と学校図書館を意識することも鑑みて、月に一度の頻度で発行するようにしている。

教育センターでは、学校図書館の活用授業時数と活用単元数、児童生徒への貸出率などの各調査を行っている。これらは数値化される調査なので、自校の活用状況について客観的に把握することができる。

このことから、本調査は各学校へ活用推進を働きかける資料の一つといえる。調査を行うことは、自校の学校図書館活用のデータに基づいて振り返る機会と成り得るからである。

教育センターは、各学校図書館の活用状況をおおよそ把握できるため、活用の活発な学校の取り組みを積極的に発信し、市内の学校図書館の活性化に努めている。

今回、「人」への支援を基点としたアセスメント機能を生かす運営について述べてきた。これらの他に、各学校図書館の訪問をはじめ、蔵書点検やシステム操作の支援、学校図書館活用授業や学校図書館イベントの参観など、できるだけ学校へ出向いて司書教諭や学校司書と直接やり取りができるように心掛けている。実際に学校図書館を見ながら経営について話すことで、その学校図書館に必要な支援が明確になることは、言わずと知れたことであろう。

今後も、ネットワークシステムの効果的な活用を模索しながら、学校図書館支援と活用の推進に努めていきたいと思う。

(前市川市教育委員会 学校教育部教育センター・稲葉京子)