学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の実現のためには、学校の「知の拠点」である学校図書館の役割は大きい。1人1台端末環境も整い、自ら課題を見つけ、情報を調べ、それが正しいことか否かを判断しながら学習していく上で、学校図書館における学習の仕方もアナログとデジタルの良い点を理解して、考察していくことが今後は求められる。 特集では、学校図書館に対する文部科学省の施策を分かりやすく解説するとともに、各分野の識者の提言をはじめ、教科との連携、家庭・地域との連携、校長のリーダーシップ、ICTの活用、新聞活用、司書教諭と学校司書の協働した学校図書館運営などヒントになる多彩な実践事例を示した。さらに、学校図書館における選書のポイントや協賛各社のおすすめの書籍・作品をリンクで紹介する。

教育のインフラと呼ばれる学校図書館。その機能を十全に発揮し、児童生徒にも教員にも頼りにされるためには、どのような図書資料を備えているかが重要です。

全ての公立小中学校などで学校図書館図書標準の達成を目指した第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」(2022~26年度)が2年度目を終了し、3年度目に入った。昨年度からは第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(23~27年度)がスタートするなど、国を挙げて子どもの読書活動の環境整備が進められている。この中で大きな役割が期待される学校図書館の充実のポイントなどについて、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課の小沢文雄図書館・学校図書館振興室長に聞いた。

1人1台端末環境が整い、自ら課題を見つけ、情報を調べ、それが正しいことか否かを判断しながら学習していく上で、学校図書館における学習の仕方もアナログとデジタルの良い点を理解して、考察していくことが今後は求められる。そのような背景を踏まえ、「学校図書館における紙とデジタルの使い分けを考える」をテーマに、学校図書館と関わりの深い各方面の識者に意見を聞いた。

千葉県市川市教育委員会では、3つの「学校図書館ネットワークシステム」を構築し、教育センターを中心として学校図書館機能の充実・強化を図っている。3つのネットワークシステムの概要は、自校にない図書館資料を他校や公共図書館(計63カ所)から貸借できる「物流ネットワーク」、市内学校図書館と公共図書館(約100万冊)の検索ができる「情報ネットワーク」、全ての小・中・義務教育・特別支援学校へ学校司書を配置して学校図書館の管理をすることができる「人のネットワーク」である。

亀山市では、2013年度から全14校(中学校3校、小学校11校)に段階的に学校司書が配置され、学校規模に応じて週1~3回勤務している。17年度には教育委員会に学校図書館活用アドバイザーの役職を設け、教員経験者を充て、学校図書館の支援を進めてきた。

北見市立西小学校は、全校児童310人で、児童玄関を入ると、2階に吹き抜けが広がり、明るい日差しがたくさん入り込む。学校図書館はそんな吹き抜けの2階にあり、子どもたちからは「図書コーナー」として親しまれている。通りがかりに本を手に取り、展示を見るなどよく利用されている。

本校は、東京都杉並区の南に位置し、昨年創立50周年を迎えた比較的新しい学校である。児童数は530人、職員数30人との中規模校である。学校図書館は、2階端に位置し、1・5教室分の広さの閲覧室、絵本の部屋と書庫がある。蔵書数は約1万3000冊、年間貸出数は約3万冊で週5日学校司書が勤務している。

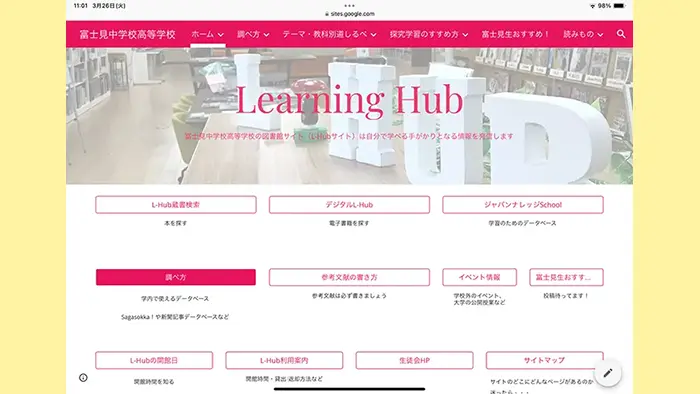

本校は、東京都練馬区にある中高一貫の私立女子校である。2020年の創立80周年記念事業の一環で、校舎改築と図書館棟の建設があった。学校図書館は学びの中心という意味のLearning Hub(通称L―Hub(えるはぶ))という名称で、2フロアの独立棟となる。学校図書館を運営するのは、専任の司書教諭と学校司書である。

静岡市は、市の中心部にかつて徳川家康が大御所時代を過ごした駿府城公園があり、城下町として栄えた街並みが今も繁華街としてにぎわいを見せている。本校は、市の中心部からほど近い閑静な住宅街に位置する市内でも比較的規模の大きな学校である。

何十年も前からのさまざまな図書が本棚にたくさんつまっている。どこに必要な図書があるか分からない…。松永中学校の図書館はそんな状態だった。福山市教育委員会から学校図書館のリニューアルが推進され、2020年から次のようにリニューアルを順次実施してきた。

島根県は全公立小中学校及び高校に2009年度から学校司書を配置し、人のいる図書館を実現している。県庁所在地である松江市も学校図書館を学校教育の核として活用すべく、市教育委員会に学校図書館支援センターを設置し、学校図書館の支援に努め、学校司書全校配置の活用を図っている。