本校は、東京都杉並区の南に位置し、昨年創立50周年を迎えた比較的新しい学校である。児童数は530人、職員数30人との中規模校である。学校図書館は、2階端に位置し、1・5教室分の広さの閲覧室、絵本の部屋と書庫がある。蔵書数は約1万3000冊、年間貸出数は約3万冊で週5日学校司書が勤務している。

本校の学校図書館では、読書活動だけではなく、調べる学習や探究型学習にも力を入れており、第3回情報活用授業コンクール((公社)全国学校図書館協議会主催)で3年生の総合的な学習の時間の取り組みである「大豆となかよし」「オリパラ調査隊」の授業実践で優秀賞・キハラ賞を受賞した。

今回応募した授業は2021年に実施した3年生の実践である。3年生は、総合的な学習の時間で1学期は「大豆となかよし」を、2学期は「オリパラ調査隊」の学習を行った。どちらも探究型の学習単元である。コロナ禍で多くの体験学習が中止されたこの時期だからこそ、自ら課題を設定し、情報を収集、取捨選択し、まとめて発表する探究的学習のプロセスを学校図書館で丁寧に学び、情報活用能力を育むよい機会であると考えた。1学期は大豆の加工品、2学期は当時開催されたばかりのオリンピック・パラリンピックを題材にした。

本実践では、調べる過程を6つの段階に分け、1学期と2学期で内容を段階的に発展させながら繰り返し指導することで情報活用能力育成を図ることをめざした。大まかな指導内容と配当時間は以下の表の通りである(図1)。

3年担任団と学校司書、ICT支援員との事前打ち合わせでは、総合的な学習の時間を利用して、調べる過程を6つに分け、各学期、各段階で何をどう進めていくかを話し合い、役割の分担を決めて授業の見通しを立てた。

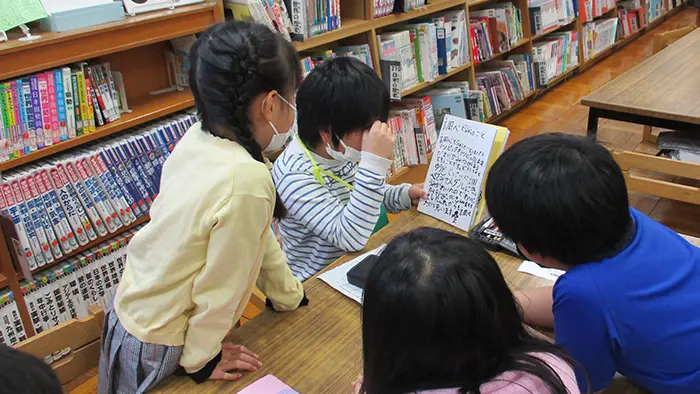

成果は主として2点ある。1点目は、総合的な学習の時間を使って、学校司書やICT支援員とも連携を取りながら、調べる6つの過程を段階的に繰り返し指導したことで、児童も教員も調べ方のプロセスを理解できたことだ。3年生にとっては、初めての探究型の調べ学習であったが、全3学級の児童が調べたい課題に合わせて、情報を集め、整理し、まとめ、発表することができた。さらに、この過程を2学期にも繰り返し実践したことで、調べる過程が定着しただけではなく、文章を読んだり、まとめたり、伝えたりする言葉の力が大きく伸びた。子どもたちは、調べることが大好きになり、調べることを楽しみ、考え、さまざまなアイデアを出しながら、本や紙芝居などにまとめることを楽しんでいた。課題について、初めからネット検索するのではなく、百科事典や図鑑などで大体の知識を得ることや、複数の資料に当たること、出典を書くことなど、高学年での学習に役立つことも多く身に付けさせることができたと考えている。

また、本が出来上がる過程にも関心を持ち、作った本に「ラベルを付けよう」という児童の提案で、学級にミニ図書館を作り、互いに読み合うこともできた。自らの課題を自らすすんで解決していく、情報活用能力習得への第一歩を育めたのではないかと感じている。

2点目は、学校図書館で情報活用能力育成のための授業を学校司書やICT支援員とも協働し、年間を通して実践できたことである。学校図書館が、読書活動の場だけではなく、情報活用能力育成の場でもあり、重要な学習センター・情報センターの場であると教員、児童ともに認識できた。本の静読は、図書館でなくてもできるが、調べる時は、百科事典や図鑑など豊富な資料が準備されている学校図書館が有利である。教室でブックトラックに揃えられた数少ない情報から選ぶより、図書館で豊富な資料を調べる方が合理的で、自ら課題解決のための資料を見つけ出すこともできる。

半面、課題もある。1点目は、場所と時間の確保である。学校図書館で探究型の学習がしたくても、学級数が多いと図書館の利用調整が困難である。また、コロナ禍で中止されていた体験学習などが今後復活し、長期間にわたる探究型学習の時間確保もできなくなるかもしれない。

2点目は、調べる学習も「読む」ことが基本であるため、「物語を読む」こととは異なり、情報を早く正確に読み取る「情報読み」の意図的学習の必要性を感じた。

未来を生き抜く児童に、確かな情報活用能力を身に付けさせるため、学校図書館の豊富な図書資料の価値と、GIGAスクールタブレットを駆使したデジタル資料の価値とのベストミックスの可能性を探っていく。そして、教職員や児童が主体的に学ぶ、学習センター・情報センターとしての学校図書館の利活用をますます図っていきたい。

(東京都杉並区立高井戸東小学校司書教諭・綾部里)