本校は、東京都練馬区にある中高一貫の私立女子校である。2020年の創立80周年記念事業の一環で、校舎改築と図書館棟の建設があった。学校図書館は学びの中心という意味のLearning Hub(通称L―Hub(えるはぶ))という名称で、2フロアの独立棟となる。学校図書館を運営するのは、専任の司書教諭と学校司書である。

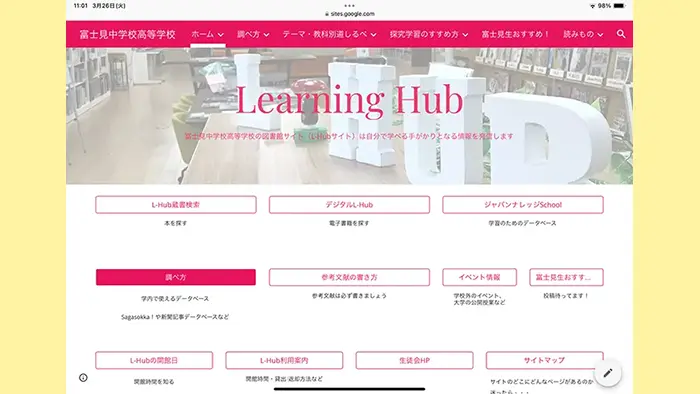

コロナ禍にあった20年4月、生徒自身が必要な時に有用な情報にアクセスできるよう学校図書館独自のWebサイト「L―Hubサイト(えるはぶサイト)」を開設した。グーグル・ワークスペース・フォー・エデュケーションのグーグルサイトで司書教諭と学校司書が協働で作成している。ネット情報を扱うことは常に情報の鮮度が問われるので、複数の目で情報の信頼性を確認しながらサイトの運営をしている。

生徒は、OPACやデータベース(新聞記事検索や事典)にアクセスする入り口としてのページ(「調べ方」のページ)や、教科の単元ごとのリンク集(「テーマ別道しるべ」のページ)など、学びに必要な情報に学校のグーグルアカウントでいつでもどこからでもアクセスできる。

①教科の授業

「テーマ別道しるべ」のページは、授業担当者の依頼をもとに作成する。調べ学習をする単元や学習の発展として紹介したいWebサイトやブックリストを載せている。事例を2つ紹介する。

中学2年生の理科で「古生物」を調べるグループ学習を行いたいと教員から相談があり、紙媒体の資料の利用だけでなく、L―Hubサイトの「テーマ別道しるべ」ページの活用も提案した。単元で扱う古生物に関する基本情報を知るために百科事典のデータベースへの入り口、学校図書館にある資料のブックリスト、博物館のリンク集などを載せた「中2生物・古生物」専用のページをつくった。初回の導入は、教室でL―Hubサイト「テーマ別道しるべ」の「中2生物・古生物」ページをみんなでアクセスして調べ始め、2回目の授業以降は、学校図書館で資料も使って情報収集をした。

高校2年生の公共では、「沖縄とパレスチナから考える平和」をテーマに意見文を書き、新聞へ投書するという授業のためにページをつくった。生徒それぞれが意見形成をするための情報収集は幅広い。個別のレファレンスに対応することはもちろんであるが、ある程度の基本情報にたどりつけるように新聞記事をいくつかページ上で提示した。生徒は、紹介された新聞記事を手掛かりに、自分でキーワードを考え、新聞記事検索のデータベースを検索するようになった。

L―Hubサイトがなかったときもネット情報へのアクセスの注意を伝え、データベースの活用も促していた。それでも、何をもって信頼性が高いページとするか、自分で広く情報を収集していく方法を具体的には示しきれていなかった。L―Hubサイトがあることによって、生徒一人一人が自分のペースで信頼の高い情報を収集でき、さらに授業担当者にも公的機関が発信する有用な情報を提供できるようになったことは意義深い。

②総合的な学習(探究)の時間

中学高校ともに毎週ある「総合的な学習(探究)の時間」。1学年の複数のクラスの授業が担任の指導のもと同時に行われる。そのときに活用されるのが「探究学習のすすめ方」のページである。各学年の探究学習の進度に合わせて、テーマ設定のコツ、図書館での調べ方、参考文献の書き方を載せ、いつでも必要なときにアクセスできるようにしている。ページをつくるにあたり、各学年がどのような進度で探究に取り組んでいるかという情報を学校図書館が知る機会にもなっている。

1人1台のタブレットで学び方が広まった今こそ、教室から学校図書館の良質な資料にアクセスできる状況を整えなくてはいけない。ネットでの情報収集は、手軽ではあるけれど、その真偽を確かめることは簡単ではない。深い学びを促す手立てとして、学校図書館が支援できることは、紙媒体・電子媒体それぞれで信頼できる情報を提供し、探し方を伝えることである。そのためには、授業を行う教師とともに司書教諭・学校司書が協働していくことが何よりも重要である。

(山崎学園富士見中学校高等学校専任司書教諭・宗愛子)