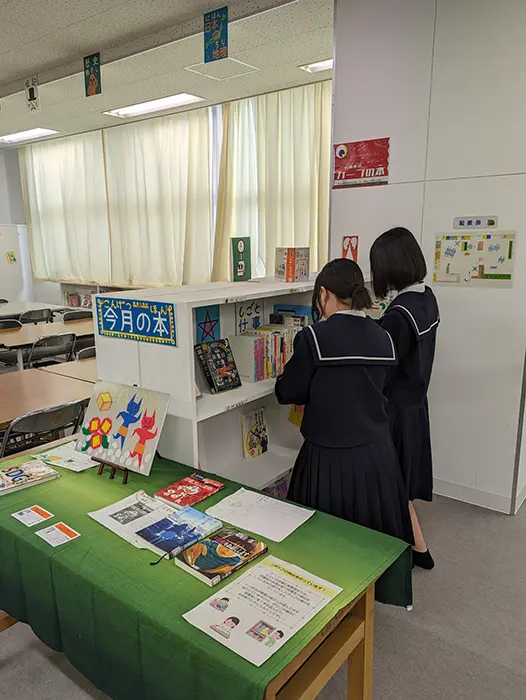

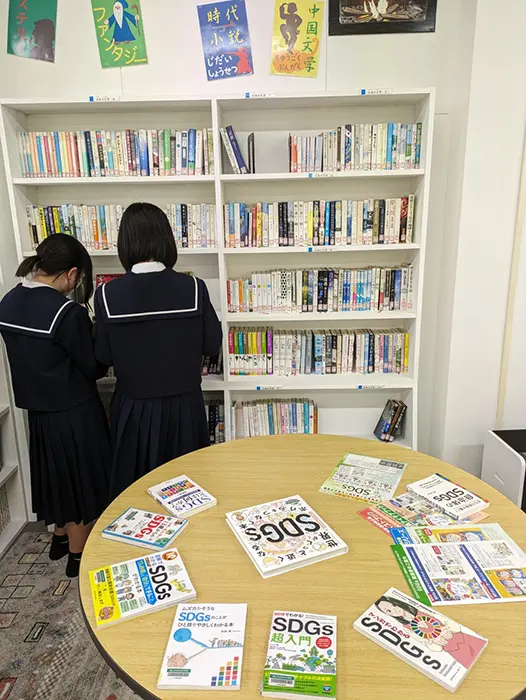

何十年も前からのさまざまな図書が本棚にたくさんつまっている。どこに必要な図書があるか分からない…。松永中学校の図書館はそんな状態だった。福山市教育委員会から学校図書館のリニューアルが推進され、2020年から次のようにリニューアルを順次実施してきた。

(1)生徒が必要な情報を得るための図書や読みたい図書が分かりやすく配置されていること。

(2)気楽に立ち寄れ、さまざまな姿勢(ソファー、絨毯、カウンター席)でくつろげる空間であること。

リニューアルでは、情報が古くなるなどして利用されない図書を整理した。そして、生徒のニーズに応じた図書や、自分自身の考えを深められる図書を新たに購入した。また、本棚や図書のレイアウトも工夫し図書館全体を改革した。

リニューアルを機に、総合的な学習の時間や国語科で取り組んできたSDGs学習の関連図書を購入し、自主的な学習に活用した。

生徒は「ジェンダー平等を実現しよう」では、次のように学習を進めた。

LGBTQの当事者の「虹色君いろLGBTのライフストーリー」の新聞記事と一般社団法人 Get in touchのDVDを教材とし関連付けて教材とした。

教材(新聞記事)の読み合わせ↓「新たに分かったこと、疑問に思うこと」(課題設定)→「情報収集」(ホームページ、図書館の本など)→DVDの視聴→「グループ交流」→「学習の継続」→「考えのまとめ・交流」→「意見文の発信」→「新たな課題」…

その後、生徒の意見文を新聞社に送付した。すると、その意見が新たな記事として掲載され、高畑桜さん、當山敦己さん(ライフストーリーの当事者)からコンタクトがあり、お二人の教育講演会を実施することもできた。

国語の授業の中でも生徒はLGBTQやジェンダー平等についての意見を交流し、学びを深めた。その中での生徒の「新たに考えたい課題」に対しては、図書館の本やホームページなどを紹介し、自主的に解決するよう促した。

LGBTQパネル展として、福山市の多様性社会推進課から学習パネルをお借りし、図書館内に展示した。LGBTQの理解者としての証(レインボーのリボン)の配布もあり、多くの生徒が興味・関心をもって学習することで、そのリボンを服や小物につけ、ジェンダー平等を意識した学校生活を送っている。

ジェンダー平等に関する意見を「中学生の主張大会」で発信する生徒や、新聞社に投稿する生徒もいた。生徒たちは意見を社会に発信することで「自己肯定感」が高まった。生徒や中学校に次のような変化が見られた。

○生徒はジェンダー平等などに関する社会的な制度について、関心を持ち続けている(例:地方自治体のパートナーシップ制度)。

○学校生活をジェンダー平等の視点で考え、生徒会執行部の立候補演説で「制服や校則の改善」について訴える生徒が多く見られた。

○生徒からの提言をうけ、「詰襟学生服とセーラー服」からスカートやパンツ、リボンやネクタイが選べるブレザー型の制服へ変えていった。

また、「男女別名簿」から「男女混合名簿」へと変え、集会などでの生徒の男女別の並びをやめていった。

『学校で「LGBTQ(性的少数者)」について学んだ。Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアル、と聞いたことがあったが、Tは心と体の性が合わないトランスジェンダー、Qはクエスチョニングで性自認や性的指向を定めない・定まらない人のことと初めて知った。同性愛の男性を扱った新聞記事の学習で、差別され死を考えたこともあったという次の言葉が心に残った。「私が死ぬということは、いじめっ子に負けるということ。そんな愚かなことはしない。絶対に負けない」。この授業を受けた日、僕は性的少数者を差別するようなことはしない、と自分の中で約束した。LGBTQを学んでいない人にも正しく学び、知ってもらい、誰もが暮らしやすい世の中になってほしいと思う』

その他のSDGsに関する課題についても、生徒は図書や新聞記事や教育講演会を通じて、自らの考えを深め、社会に提言していくような表現力を高めていった。

今後も学校図書館を「情報の収集、学びの深化、意見の発信」の拠点として活用していきたい。

(前広島県福山市立松永中学校教諭・池原正敏)