島根県は全公立小中学校及び高校に2009年度から学校司書を配置し、人のいる図書館を実現している。県庁所在地である松江市も学校図書館を学校教育の核として活用すべく、市教育委員会に学校図書館支援センターを設置し、学校図書館の支援に努め、学校司書全校配置の活用を図っている。

大庭小学校でも学校司書の配置を生かし、自ら本に手を伸ばす子どもを育成するために、年間を通して読書活動を工夫している。その中で子どもたちに好評な読書ビンゴを紹介する。

写真①は5年生の読書ビンゴである。各学年の発達段階や学習内容に合わせたテーマが9つのマスに書かれている。例えば、5年生では次の通りである。

①5年生のおすすめ本×2マス

②科学読み物(4類)…読む範囲を広げます ×2マス

③文庫コーナーの本…5年生であれば、文庫本にも

④日本・世界の歴史の本…6年社会科の歴史学習に向けて

⑤5年生おすすめ作家の本…同じ作家を読み広げて

⑥伝記(2類)…国語の教科書教材と並行で

⑦自分の好きな本

学校生活のさまざまな場面で自己選択と自己決定を大切にしている。子どもの主体性を育てるには自分で決めることが大切だからである。選書においても、自分で選ぶことを大切にしたいが、それだけでは読書生活の広がりや深まりがない場合もある。そこで、一定の範囲から、読みたい本を選び、決める読書ビンゴを取り入れている。ビンゴを目指すことは外発的な動機付けだが、自分で選んだ本を読むことを通して、内発的な動機が高まり、自分の読書生活を充実させてほしいと願っている。23年度は61人が読書ビンゴのパーフェクト賞だった(3枚のビンゴカードで全てビンゴ達成)。

授業でも学校図書館の機能を生かすように工夫している。3年生はパラリンピックを扱った教科書教材を発展させ、自分が興味を持った種目について調べた。児童は、図書資料、インターネットなど、調べる方法も自分で選んでいく。

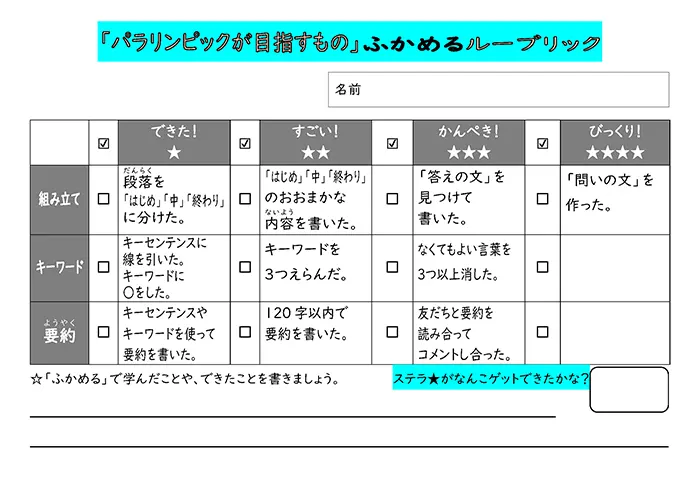

学習するペースも、ルーブリック(写真②)を見ながら自分で決めていく。例えば、要約の欄では、「【★(できた)】キーセンテンスやキーワードを使って要約を書いた。【★★(すごい!)】120字以内で要約を書いた。【★★★(かんぺき!)】友だちと要約を読み合ってコメントし合った」という内容を手掛かりに、学習指導要領に基づき「重要な語や文を選びだすこと→目的を意識して中心となる語や文を見つけて要約すること→よりよい要約をさらに検討すること」に取り組むことができるようにしている。

いわゆる評価基準も児童に可視化している。表を縦に見ると組み立て→キーワード→要約という学習の進め方を示す役割もしている。自分一人で取り組むか、友だちと相談しながら取り組むか、先生と一緒にやるかも自分で決める。図書資料やタブレットPCを広げて学習するには、図書館の広い机がとても有効である。個別最適な学びを実現するためには、学校図書館はとても大きな役割がある。いわゆるラーニングコモンズとしての学校図書館の活用となっている。自分で選び、自分で決めることで児童は意欲的に学習を進めていた。

こうした学習を進める際にも学校司書の役割は大きく、例えば、次のような支援を行っている。児童の読みの力にも配慮して選書・レファレンスを行う、図書資料で注目してほしい部分に付箋(ふせん)を貼る、必要な部分をコピーやプリントアウトして、大事なところに線を引くなどである。また、図書館の壁面には書棚上一面に探究学習のサイクルが示され、「見つける(課題設定)→調べる(情報収集・情報整理)→まとめる→伝え合う→振り返り(まとめ)」のサイクルを常に意識するようになっている(写真③)。例えば「調べる」の部分には次のように掲示されており、自分で選ぶことができるようになっている。

調べる計画を立てる

〇図書館で調べる

・百科事典、年鑑、新聞、図鑑、雑誌、インターネット

〇自分の目で確かめる

・見学、観察、体験

〇人に聞く

・インタビュー、アンケート

探究のサイクルに合わせた松江市の学び方体系表に基づいて学年を追うごとに学び方のスキルを自分のものにしていく。

大庭小学校の23年度の貸し出し図書冊数は1人当たり年75・2冊、学校図書館を活用した授業時数は717時間である。読書離れが心配されるが、自分で選ぶ・自分で決める学習を繰り返す中で読書を人生に生かしていける人を育てていきたいと考えている。

(島根県松江市立大庭小学校校長・佐藤淳)