長崎市内の公立小中学校は、学校司書が1人2~3校兼務で配置されている。昨年度着任した矢上小学校は、全校児童475人、貸出冊数は年間約5万5000冊を越える、読書に関心が高い学校である。1学期の図書館利用は、主に児童が自由に選ぶ本の貸出中心であった。授業で活用されたのは、国語科の図書館利用指導の単元で、司書教諭が「学校司書と授業を行ってください」と担任に依頼した時と、学校司書が単元関連本を収集し、教室で使う時だけだった。先生方と情報交換する中で「読み応えのある本を読む児童と軽い本しか読まない児童が二極化している」「本は読んでいるのに読解力が低い」「調べる学習では、ほぼ丸写し」などの課題も見えてきた。学校図書館に関する研修は、初任者研修以来という先生も多い。そこで、先生方に学校図書館の可能性を知ってもらうため、校内研修の時間をいただいた。

まず、教科書用指導書の年間指導計画を元に、4年前にWebページ形式で作り始めた「学校図書館活用カリキュラム」を学校のサーバーに入れ、どれだけ図書館を使った授業が指導書に入っているのか説明した。これは指導内容を年間通して見るページと、指導項目別に6年間を通して見るページで構成している。授業を組み立てる中で、気軽にカリキュラムを確認し、読解力や情報活用能力を、図書館を活用することで積み上げてほしいという狙いだ。単元名をクリックすると、関連書籍の紹介ページや学習内容などが開く。さらに授業支援記録などなども追加していったので、どの単元で図書館を使うかが分かり、先生方は授業支援を依頼しやすくなる。授業するのは学校司書ではなく、授業者が組み立てた中で資料提供や、情報の扱い方の説明、ブックトークなどの専門的な支援ができること、全学年の読書・情報活用指導に関わるので、他学年の情報提供もできることを伝えた。

実際に、研修後は先生方からの支援依頼が増えた。例えば、3学年では「〝不思議なことがおこる物語〟へ読み広げる意欲をもたせる」という、ねらいに沿ってブックトークを行い、学級文庫に30冊貸し出した。1ヶ月後に返却したあとも、個人で借りていく児童が何人もいた。

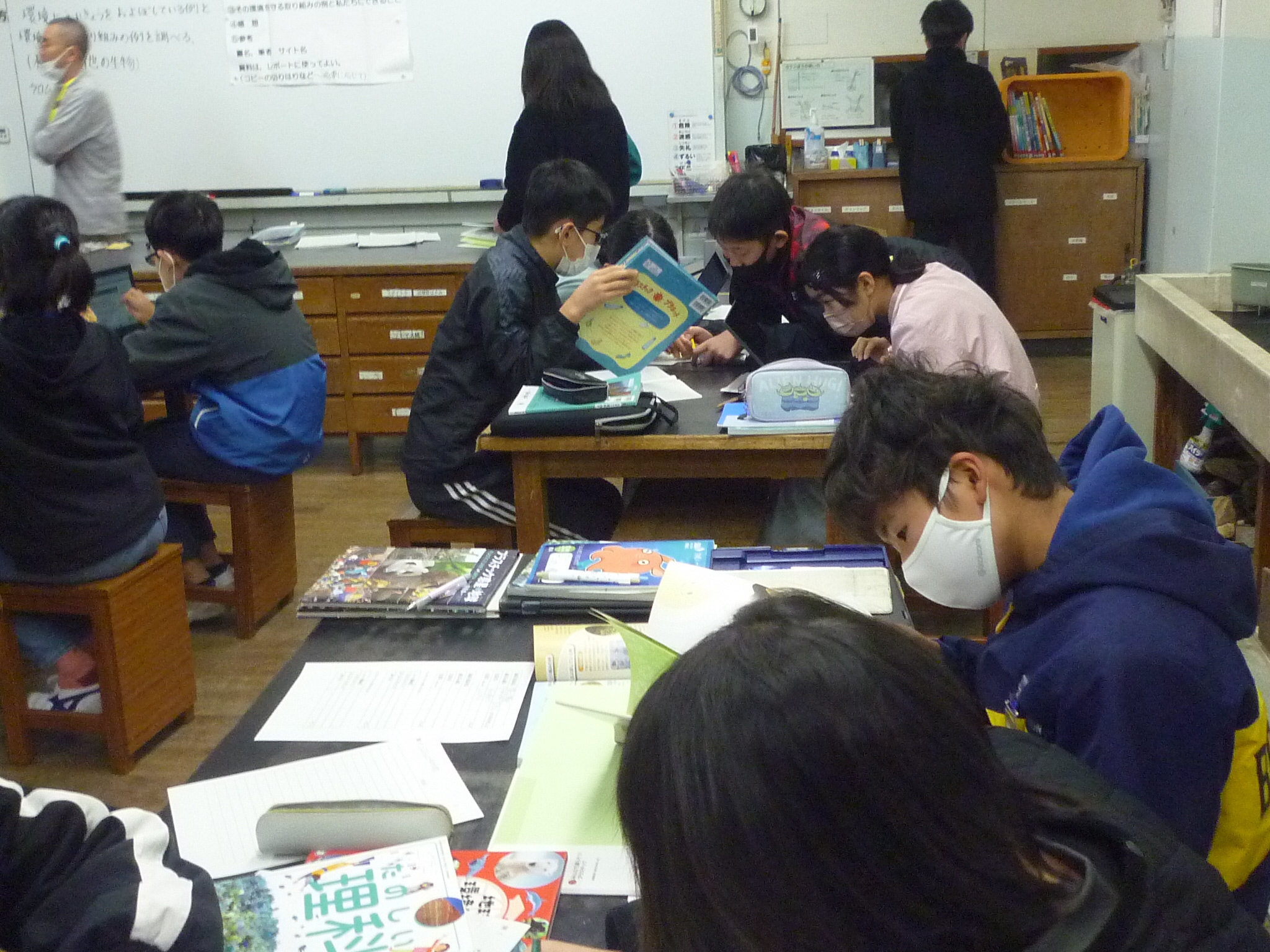

4学年では「百科事典の使い方」の授業で、担任と漫才を交えながら使い方を説明し、百科事典クイズなどの資料提供を行った。その後の、長崎の伝統工芸品を調べ、リーフレットをつくる活動では、公共施設で入手した資料や、Webのリンク集を作り、児童用端末に提供をした。児童は、資料だけでなく端末リストからWebページを開くことで、サーチエンジンよりもスムーズに調べることができた。完成した作品は図書館に展示した。

6学年では、「あまり読まれない宮沢賢治の本を読んでもらおう」という狙いで、POP作りを設定し、打合せで支援した。POP作りのコツを伝え、手本として書店のPOP画像と、宮沢賢治の本の貸出データも提供した。

完成したPOPは授業終了後、本と一緒に展示した。毎年6学年が学級文庫用に借りられるだけだった本が、1ヶ月に個人貸出が28回、学年も3年~6年に借りられていた。他の先生方からも好評で、その後の授業から、児童はしっかりと目的意識をもって授業に参加しているそうだ。学校司書が直接授業に入らなくても、打合せや授業成果発表の場としての図書館活用が、読書意欲やレベルを高めることに繋がった。2024年年度から教科書が改訂された。それに合わせてWeb上のカリキュラムも作り直した。今後も授業支援を行い、新たな実践記録を追加していきたい。

授業支援だけでなく、環境整備や蔵書の構築でも学校司書教諭と一緒に考えを出し合い、授業しやすい図書館にしている。死角をなくし、十進分類順に沿った動線を確保するため、他の先生方も巻き込んで、書架を移動し、配置を変えた。また、別置だった教科書関連コーナーをばらしたり、混在していた物語とノンフィクションを分けたりして、児童が自分で本を探す力が付くようにした。また、人気が高かったキャラクター本や重複本などを除籍し、読み応えのある本を増やすことで、読む本が偏らないようにした。

今後も先生方と考えを出し合い、協働しながら、児童の読解力や情報活用能力を高め「図書館の授業が好き」「読書が楽しい」「本で調べることが面白い」と実感できるような図書館づくりを目指していきたい。

(長崎市立矢上小学校学校司書・田原千佳子)