本校は郊外の緑豊かな田園地域の中にある創立148周年を迎える歴史のある学校で、周囲には武家屋敷群など文化財や史跡も多く、教育的な価値の高い地域である。学校教育目標を「自他を大切にし、自分の課題に挑戦する子供の育成」とし、教育活動に取り組んでいる。敷地に隣接して学校給食センターがあり、栄養教諭が在籍している。地域には地場産物も多く、地産地消を多く取り入れた給食も本校の給食の魅力である。この環境的・人的利点を生かして、学校給食を通した「食を整える児童の育成」を目指し、関係機関と連携した教育活動を実践している。

児童の体格を見てみると、肥満傾向、痩身傾向児童もおり、学校医の指導の下、栄養教諭と養護教諭が連携を図り、個別指導を実施している。また、諸調査から以下の課題も明確になっている。

・早寝、早起きができていない児童がおり、早起きができない児童は朝食の欠食が認められる。

・朝食の摂取率は高いが主食のみで済ませている児童がみられる。

・土、日の朝食摂取率が低く、内容も単品で済ませる児童の割合が多い。

①食事についての望ましい習慣を養い、楽しい食事ができるとともに、正しいマナーを身に付ける。

②児童や保護者の食への興味・関心を高める活動などを通し、食の大切さを理解し、栄養バランスを考えて食を整えることができるようにする。

③正しい食生活を送るためには、生活のリズムを整えることが大切だと気付かせ、実践につなげ、豊かな心情や好ましい人間関係を育成する。

①食に関する指導の実際

▽指導計画の作成

「食に関する指導計画基底」を基に食に関する指導全体計画を作成し、学校全体で組織的、計画的に取り組んでいる。全体指導計画には、評価指標を位置づけ、食育推進の評価も行っている。指導には、栄養教諭が積極的に参画し、授業を実施している。

▽個別的な対応

肥満傾向・痩身傾向の児童には学校医の指導の下、栄養教諭と養護教諭が連携し、個別指導を実施。学年別のご飯配食量を示し、学期初めには平均量を配食し、学級担任が児童の喫食状況を把握した上で、個別に量の調整を行っている。

▽食物アレルギー対応

学校給食における食物アレルギー対応基本方針に沿って食物アレルギー対応委員会で対応を決定。誤食などの防止のために、食物アレルギー対応カードを作成し、対応内容の事前確認や当日の確認を行っている。

▽給食指導強調週間

学年に応じた給食指導を推進することを目的として毎年学期初めに給食指導強調週間を設定している。ここでは、給食の意義や準備および後片付けの手順についての理解及び給食衣とマスクの正しい着用や手洗いなどの指導の徹底、楽しく食事をする雰囲気をつくるよう努めている。また、この時期に合わせて「交流給食」を実施し、学年を越えた仲間、生産者との交流を通して、マナーを守り楽しく食事ができるようにしている。

▽掲示物の工夫

児童玄関には「HIWAKI kitchen~Today's Lunch menu~」と題してその日の給食メニューを掲示。給食黒板には、毎月、季節に合った掲示物を工夫し、食に関する児童の興味・関心を高めている。

②関係機関との連携

▽学校医との連携

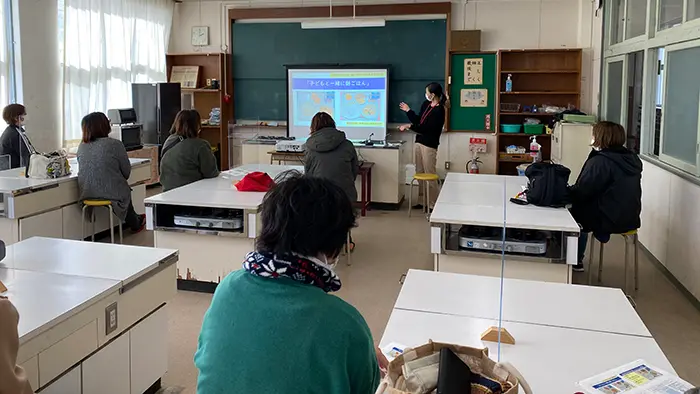

年間3回実施される「学校保健委員会」では、校医による児童の健康状態の実態を保護者に知らせ、児童の健康上の課題と家庭での対応を指導していただいている。

▽家庭との連携

長期休業中の課題に「親子料理献立」を取り入れ、親子で考えて調理した料理を給食の献立に取り入れ、献立表や食育だより、給食放送で紹介している。

▽司書部会との連携

学校図書館司書と連携を図り、読書週間メニューを実施。本の中に出てくるメニューを給食で再現し提供している。給食の前には、図書室前に関係する本を掲示したり、読み聞かせを実施したりすることで、食に関する興味・関心を高めた。

▽給食センターとの連携

生きた教材となる魅力ある食事内容とするための工夫として「ひ」「わ」「き」をテーマにした「ひわきDay」を実施した。豊富な地場産物を活用し、「ひ」は「ひわき食育Day」として地域の食品や郷土料理を取り入れた献立、「わ」は「和食で減塩Day」として塩分が2グラム未満の献立、「き」は「きらりかがやく笑顔Day」として成長期に不足しているカルシウムや鉄などが多く摂れる献立や楽しみで思わずにっこりと笑顔があふれてしまう献立が提供された。また、給食センターが隣接していることで、栄養教諭が毎日の給食時間に指導に参画できている。

食に関する指導全体計画を作成し、関係機関と連携を図り、学校全体で食育を組織的、計画的に行うことで、食に関心を持つ児童、保護者が増えてきた。食育については、児童の意識付けだけでなく、家庭での取り組みにも大きな役割が、現状、各家庭のライフスタイルの多様化により、学校からお願いする一定の取り組みだけでは困難な場合が多い。今後も食育について保護者の意識を高められるよう引き続き情報提供をしていきたい。