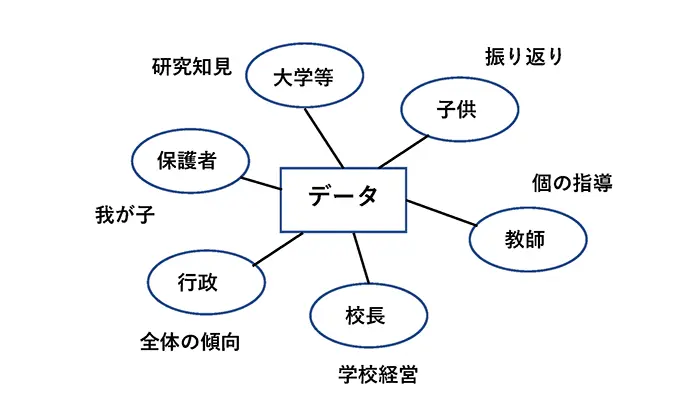

はじめに断っておかなければならないのは、「データは誰のもの」という問いである。これはデータ利活用を考える上で常に意識しておくべきで、その概念を図1に示す。データを発生したのは、図1のように中心は子供である。従ってそのデータの結果は、子供に返さなければならない。具体的に言えば、テストの結果は当然ながら、アンケート結果や子供の作品の評価さらに子供の振り返りなどである。これは説明責任と呼ばれ、教師は個が発生したデータに対して責任を持っているからである。

データの多くは、授業などで教師の指導の下で発生するので、教師にも返さなければならない。特に個別最適化が注目されている現在、教師は個に応じた指導をする必要があり、個に発生したデータは、そのために生かす必要がある。

データ利活用の概念とすれば、このように子供と教師が中心である。それ以外の学校経営者や行政や研究者などの活用は、保護者を除いて、個を対象とするよりも集団や全体を対象とする考え方に基づいているからである。ただし、子供が書いた振り返りの文章や個を指導するために教師が活用するデータは膨大であり、働き方改革が求められている現在、どのようにデータを分析して個に返すかは大きな課題である。例えば、生成AIなどの活用が期待されよう。現状では、学校経営者や行政などが、どのように教育データを活用するかという観点が強いので、これからは全体や集団におけるデータから、個へのデータという観点の変換が求められる。

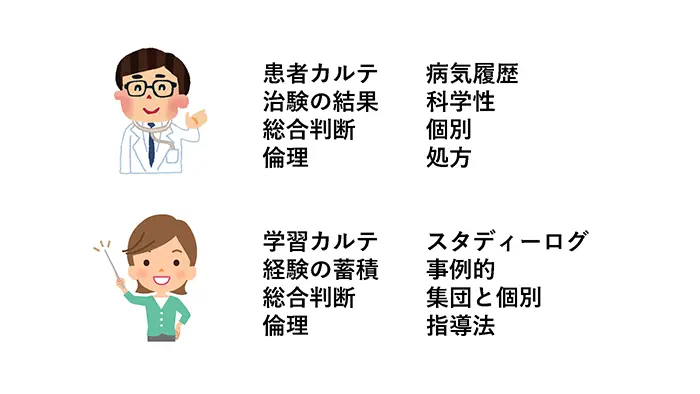

教師の指導は、これまではどちらかというとデータに基づくというより、事例的で総合的な判断が中心であった。もちろんこのことに本質的な異議を唱えるものではないが、背景としてデータというエビデンスが必要になる。この概念を、筆者が提案している医者モデルと教員モデルとして図2に示す。

当然ながら医者は個々の患者を対象とし、病気の履歴に基づいて総合的な判断をして処方箋を決める。同じように教員も学習の履歴(スタディログ)を参考にしながら総合的な判断をして指導をする。その意味では類似した指導方法を行っていると言ってよい。患者カルテと同じように、個々の子供の状態を示した学習カルテが必要であり、現在いくつかの自治体ではダッシュボードとして実装をしている。

ただし教育におけるエビデンスについては、諸外国においてもさまざまな議論がある。データは結果を反映しているのであり、あるべき姿を描いているものではないという論がある。教育は理想を求め現状から理想に橋渡しするために、教育としての営み、つまり指導をすべきだという考え方もある。一方、指導の背景には、明示されたデータだけでなく、暗黙的なデータも含めてエビデンスが必要であるという論であるが、これからも多くの議論が起こるだろう。

ここでいくつかの留意点を述べておきたい。第1は、教育データは数値データだけでなく質的データを含むことである。例えば教師は、授業中の子供の発言、掃除中の態度、学級会活動などの運営の仕方など、非認知能力も含めて質的データを受け取りながら、個を評価している。むしろ質的データの方が、教育活動の中では数値データよりも比重が高い。ただし、これをどのように分析し結果をフィードバックするかについての研究が少なく、課題となっている。

第2は繰り返すが、個を生かすためにデータを活用すべきである。集団や全体を対象にしたデータの分析などは、学校責任者や行政や研究者に任せればよい。しかし、学校現場の中心は、あくまでも個である。

第3は、教育データは将来を決定しないということである。これはヘックマン(アメリカの経済学者)の非認知能力の研究でよく知られているように、現在の学力は将来の仕事の成功と失敗を予測しないからである。これが科学との違いとも言える。自然科学や医学などのデータでは、科学的な根拠に基づいて分析されるので予測可能であるが、人を対象にしている教育では、要因が多様で変動するので、決定論的な判断ができないことを、念頭に置く必要がある。しかし、このことは前に述べたように、エビデンスを必要としないという意味ではなく、質的データ分析の研究が進んでいないと捉えるべきで、今後期待される分野なのである。