1人1台端末環境が整備され、ICTやコンテンツの活用がされる中、今後は、「ICT活用の格差解消」「教育データの利活用」「個別最適化と協働的な学びを踏まえたICT利活用と授業づくり」などの課題と向き合っていくことが、令和の日本型学校教育の実現には必要となってくる。これらの点に関して識者から提言をいただくとともに、文部科学省の施策や動向の最新情報を集約。NEXT GIGAおける重要テーマに目を向けた。また、「第50回全日本教育工学研究協議会全国大会(東京都港区大会/10月25日、26日開催)」の見どころも紹介する。

「GIGAスクール構想」も本格実施から4年目となり、学校現場では授業をはじめさまざまな場面での1人1台端末の活用が定着してきている。一方、端末の利活用の頻度や学校のネットワーク環境に関しては、地域間・学校間の格差の解消が大きな課題となっている。こうした現状の改善に向けて、2025年度概算要求でも、GIGAスクール関連の施策が多数盛り込まれた。GIGAスクール構想第2期に向けて、今後どのように課題の解消を図り、学校現場を支援していくのか、文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課長の寺島史朗氏に聞いた。

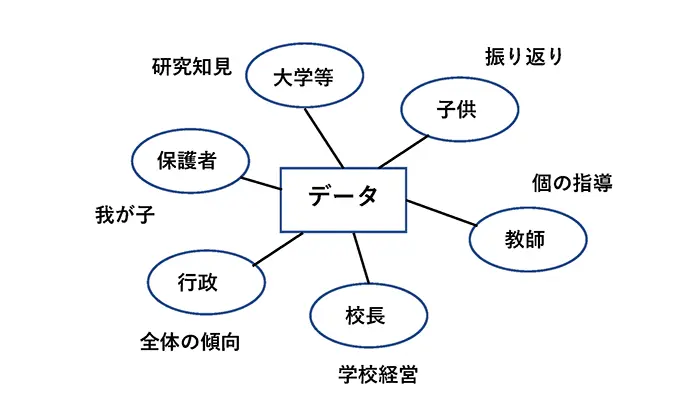

はじめに断っておかなければならないのは、「データは誰のもの」という問いである。これはデータ利活用を考える上で常に意識しておくべきで、その概念を図1に示す。データを発生したのは、図1のように中心は子供である。従ってそのデータの結果は、子供に返さなければならない。具体的に言えば、テストの結果は当然ながら、アンケート結果や子供の作品の評価さらに子供の振り返りなどである。これは説明責任と呼ばれ、教師は個が発生したデータに対して責任を持っているからである。

今年の夏、県内外の教職員・管理職・PTAを対象にした講演の機会を多くいただいた。また、これまで38年にわたり、中学校の教員・校長・教頭、中核市の教育部長、県教委、国の研修センター、国のアドバイザーなど、さまざまな立場でICTを活用した教育に関わらせていただいた。それらを踏まえて、標題のテーマについて感じていることを書いてみたい。

現在、教育現場では「個別最適な学び」「協働的な学び」という言葉が飛び交う。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、この2つが大きく取り上げられたことによるものだ。ただ、これらは今始まったことではない。例えば昭和46年(1971年)のいわゆる「46答申」では、学校教育の抜本的な改革案が出された。その中に「個人の特性に応じた教育方法の改善」という項目があり、「教育の目標と個人の特性に応じて教育を効果的にするため、グループ別指導など弾力的な学級経営を行うこと」や「個人の特性に応じてもっとも合理的な勉学ができるような個別学習の機会を設けること」などが記されている。戦前までさかのぼると「大正自由教育運動」では、画一的な教育を批判し、子どもの主体性が重要視される。

日本教育工学協会(JAET)主催の第50回全日本教育工学研究協議会全国大会(東京都港区大会)は10月25、26の両日、東京都港区立小中一貫教育校赤坂学園赤坂中学校で開催される。

第50回全日本教育工学研究協議会全国大会を、港区教育委員会をはじめとした関係者の方々のご協力のもと、開催できますことを感謝申し上げますとともに、全国からご参加いただく皆様に心から歓迎の意を表します。