現在、教育現場では「個別最適な学び」「協働的な学び」という言葉が飛び交う。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、この2つが大きく取り上げられたことによるものだ。ただ、これらは今始まったことではない。例えば昭和46年(1971年)のいわゆる「46答申」では、学校教育の抜本的な改革案が出された。その中に「個人の特性に応じた教育方法の改善」という項目があり、「教育の目標と個人の特性に応じて教育を効果的にするため、グループ別指導など弾力的な学級経営を行うこと」や「個人の特性に応じてもっとも合理的な勉学ができるような個別学習の機会を設けること」などが記されている。戦前までさかのぼると「大正自由教育運動」では、画一的な教育を批判し、子どもの主体性が重要視される。

学校現場は構造的にもシステム的にも、「一斉授業」「教師主導」からの脱却が難しかったことも事実だ。一斉授業についてこられない子への個別指導、一斉授業の中でのグループ学習など、教師主体が前提である。この「授業観」「評価観」があるかぎり、「1人1台端末」があっても、子ども主体となるような効果的活用は望めない。「個別最適な学び」「協働的な学び」の主語は「子ども」である。まずは、この概念をしっかりもち授業観を変えることが先決だ。

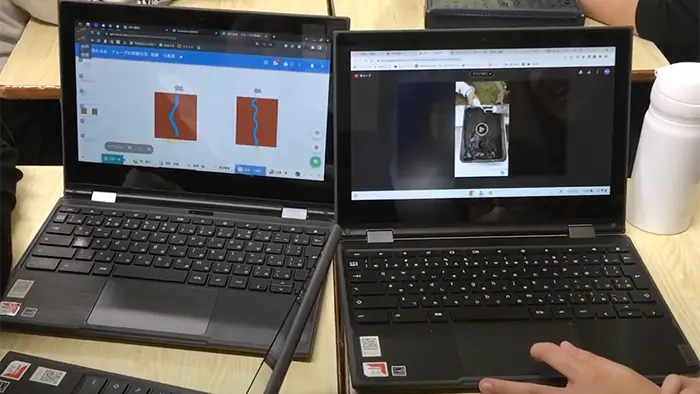

「個別最適な学び」の一つは「指導の個別化」だ。教師が主語のように思われるが、主語は子どもである。子どもが自分の特徴や理解度などにあった学び方を実践する。例えば、5年理科「流れる水のはたらき」。従来の一斉指導型の授業では、教師が複数の川の写真を提示し、川の流れと土地の変化に法則があるのではないかと「問い」をもたせグループなどで教科書を参考に実験をする…といった流れになる。しかし、子どもによっては、自分自身で水を流して実験してみたい、インターネットで解説している動画をみたい、まずはGoogle Earthで日本の川の画像をいろいろと探してみたいと「問い」に対するアプローチは違うはずである。従来は、子どもたちができることは限定的で教師の支援が必要だったが、1人1台端末がある現在は、子どもなりに考えるアプローチを端末で実践することが可能だ。つまり、「学び方」の幅が広がったといえる。

【画像1】のように、ある子は自分の考えをPC上で図などを用いて表現し、ある子は実際に水を流して動画撮影し、侵食の変化を繰り返し観察する。教師は単元計画の中でこのような時間設定を確保し、子どもたちに「学び方」を指導することになる。

子どもたちによっては、興味・関心の違いから、「問い」のもち方が違うことも当然ある。このようなときは、それぞれが学習課題を立て、問題解決する「学習の個性化」が求められる。複線型授業やジグソー型授業といったものだが、1人1台端末があることで以前より取り組みやすくなった。例えば6年社会科「明治の国づくりを進めた人々」では、「廃藩置県」「地租改正」「徴兵令」「殖産興業」といった学習内容を理解し、明治維新を学ぶことになっているが、これらを全て調べるのではなく、それぞれが興味あるものを調べ、「専門家」になることで、調査後に交流し、情報の伝達を行う。「学習の個性化」は仲間と自分の「専門知識」を教え合うことで学びを深め、教科としての学習内容を担保することができる。一つ一つ教師が教えるよりも、この方法で主体的に学ぶことが可能であり、効率的である。

個別最適な学びは子どもたちが主体となる学びで、その過程で迷ったり、悩んだりすることもあるはずだ。個別は孤立ではなく、必要なときは他者と関わることも社会で生きていくためには必要であり、学校現場でも、仲間と協力して学び場面を設定することが大切だ。従来までは、教室の中で、グループの中で相談したり、一緒に取材をしたりといったことが行われていたが、1人1台端末を活用すると例えば、共同編集機能を使って、互いに学習の進捗を共有し、コメントなどで質問し合ったり、同時に成果物を制作したりすることも可能だ。端末を家に持ち帰れば、放課後の学習でも、長期休業中でも仲間とともに学ぶことが可能になる。

また、取材先の方とオンラインでつないで質問をしたり、遠方の小学校の児童と遠隔で話し合いをしたりすることも可能となる【画像2】。

これまでの学習では、教師が主体となって授業計画を立て、教材も、展開も教師中心の一斉授業であった。しかし、現在求められているのは「子ども主体」だ。基礎的な知識や学び方の指導は一斉授業でよくても、問題解決場面などでは、「個別最適な学び」や「協働的な学び」が可能な時間や展開、環境を教師が設定することが必要となる。そうすることで児童は時に個で学んだり、時に協働的に学んだりといった一体的な学びをすることができるのだ。

大正時代から求められてきた「子ども主体」が実現できる環境が整っている。これまでの授業観・評価観を転換した新しい教師自身の単元や授業のデザイン力が求められるといえよう。