GIGAスクール構想も1人1台端末の活用段階となり、今後は児童生徒一人一人に対応した個別最適な指導をしていく上でも、学習データ、校務データ、教育データを集約・可視化し、利活用していくことが求められる。

そのような中、横浜市では2024年6月から、1人1台端末を活用した学習ダッシュボード横浜St☆dy Navi(横浜スタディナビ)を構築し、市内の全小・中・義務教育学校・特別支援学校496校(26万人の児童生徒、2万人の教職員が活用)で運用を開始した。客観的なデータを活用し、公教育全体の向上に日々取り組んでいる同市教育委員会事務局学校教育企画部教育課程推進室の丹羽正昇室長に話を聞いた。

「20年のコロナ禍、学校が一斉休校となり、子どもたち一人一人の声、心と学びの状況を知ることの大切さを経験した。そこで得た経験を踏まえ、デジタルの力を使って、より教育の質を上げて行きたいという思いから『横浜教育DX』が指針として掲げられ、『子どもたちの状況をしっかりと見ていくにはどのような方法があるのか』議論が重ねられた。児童生徒にも教職員にも1人1台端末環境が整備されている状況を鑑み、学習ダッシュボードの構築と運用が議論されることになったが、さまざまな情報やデータが学校現場には発信されているものの、たまっていくばかりで、散逸している状態が課題であった。そのため、1人1台端末環境下におけるデータの利活用を促進し、子どもたちの状況をしっかり把握するには教育データの一元管理と可視化が急務であった。合わせて教職員の働き方改革にもつなげたい。そのような思いが結集し、横浜St☆dy Navi(横浜スタディナビ)の構築、運用に至った」と丹羽室長は振り返る。

ゼロトラストにも対応可能な認証基盤でセキュリティにも配慮し、個別最適な学びと協働的な学びに資するシステムとして誕生した横浜St☆dy Navi(横浜スタディナビ)の特長は次の3点である。

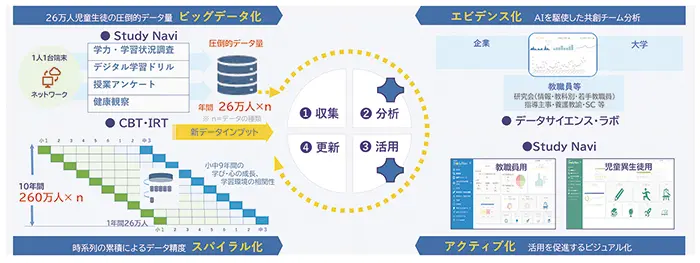

①ビッグデータ化=26万人の児童生徒のデータを蓄積し、ビッグデータとして活用することで、全国最大規模の教育データ基盤を形成する

②エビデンス化=大学、企業との共創によるデータサイエンスチームでデータ分析を行い、エビデンスに基づく学びの実現や、教育内容の充実を図る

③スパイラル化=データの収集・分析・活用・更新を続けることにより、一人一人の状況に応じた学びを実現し、横浜方式の教育EBPM(注)のサイクルを創造する。

データ連携のプラットフォームとして「L―Gate」((株)内田洋行)を活用し、次の3種類のダッシュボード機能を備える。

①「児童生徒用ダッシュボード」=自分の学習面、生活面の振り返りが可能

②「教職員用ダッシュボード」=健康観察、出欠票、授業アンケートなど児童生徒の状況を一元的に表示し、共有できる

③「教育委員会用分析システム」=横浜市全体の傾向を俯瞰(ふかん)して可視化し、学校ごとの実績や経年変化を分析できる。データを自由に組み合わせて分析できる。

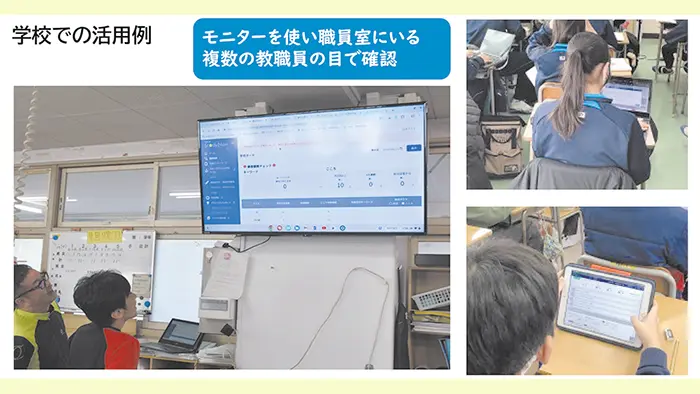

丹羽室長は「今では市内全校の9割程が使い始め、健康観察、授業アンケート、はまっ子デジタル学習ドリルの活用、横浜市学力・学習状況調査の結果を踏まえた指導などにおいて、児童生徒に対しリアルタイムで対応できるようになった」と手応えを語る。

具体的には「『健康観察』のデータ活用では、児童生徒の体調がすぐに把握でき、児童生徒が自由記述欄に入力した内容と教師の経験値を合わせて声掛けの内容も適切なものになった。声を発することが苦手な児童生徒に対しても適切な対応が取れるようになった。『授業アンケート』のデータ活用では、タイムラグがなくリアルタイムで教師は授業を振り返ることができる。各校の学びや状況に応じて授業アンケートの内容をカスタマイズできる」などがある。

また、横浜市が独自に作成した『はまっ子デジタル学習ドリル』が文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)上で活用でき、その学習データを共有、活用できることも好評だ。

さらに、ビッグデータを有効活用できるよう、横浜市学力・学習状況調査の結果を表示する「分析チャート」を各校にCD―ROMで配布する方式から横浜St☆dy Navi(横浜スタディナビ)で利用できるようにし、校内や全市の児童生徒の学力状況について、いつでも確認できるようにした。その調査結果をもとに、教師は自分の授業づくりをしたり、調査結果を見比べながら児童生徒に対応できたりするようになった。教育委員会は分析システムで市全体の状況をデータで把握し、さまざまなデータと組み合わせ分析することで、教育施策の立案や効果的な指導方法の検討に役立ている。

「児童生徒一人一人が、どのような思いで学校に学びに来ているのかを知ることが重要で、一人一人が違うということを、これからの学びには反映させていく必要がある。横浜St☆dy Navi(横浜スタディナビ)はまだ、スタートの段階でこれが完成形ではなく、児童生徒や教職員の声で育てて行きたい」と丹羽室長は先を見据える。

(注)教育EBPM:客観的な根拠を重視した教育政策の推進