学校教材の計画的な整備を進めるための教材整備10カ年計画がスタートして5年目。この間に、GIGAスクール構想によって児童生徒の1人1台端末が実現するなど、学校現場の学習環境も大きく変化した。一方で、通信ネットワークの速度や校務DXなど、改善が必要な課題も浮き彫りになっている。1人1台端末が更新時期を迎え、GIGAスクール構想の第2期を見据えた環境整備が重要な課題となる中、個別最適な学びと協働的な学びを充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、今後の教材整備をどのように進めていくのか、文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課の寺島史朗課長(学校デジタル化プロジェクトチームリーダー)に聞いた。

――あらためて現行の教材整備指針と教材整備10カ年計画のポイントは。

現行の教材整備指針は2019年の8月に、17年の学習指導要領の改訂を踏まえて一部改訂が行われました。プログラミング教育用のソフトウェアや関連したハードウェア、データを統計的な手法を用いて処理するためのソフトウェア、創作や演奏などが可能なソフトウェアなど、現行の学習指導要領に対応した教材を示しました。また、中学校「技術」での3Dプリンターや、特別支援学校などで使う視線入力や音声入力などの入力支援機器など、技術革新にも対応しています。さらに、学校における働き方改革への対応として、複合機など学校の教育環境を改善するさまざまな教材を盛り込みました。全体で1200品目余りが例示されています。これらの学校教材が安定的かつ計画的に自治体で整備が進められるように策定したものが、教材整備10カ年計画です。20年から単年度で約800億円の地方財政措置となっていますが、23年度においては全国で800億円程度の決算額となっていますので、全体として必要な教材の整備にきちんと予算が使われていると考えています。

――教材整備10カ年計画は25年度で5年目となりますが、ここまでの課題は。

この間の変化として大きいのは、やはりGIGAスクール構想のスタートです。デジタル学習基盤と教材を、どのようにセットで整備していくかが重要な課題です。また、教材整備計画とは直接的な関係はありませんが、教育費の負担をどう考えるのかという議論があります。自治体や学校が備品として整備するものと、保護者が負担するものとをしっかりと分けて考える必要がありますし、補助教材で保護者に負担を求める場合も、過度な負担にならないように、全体の教育費負担軽減をトータルで考える必要があると思います。

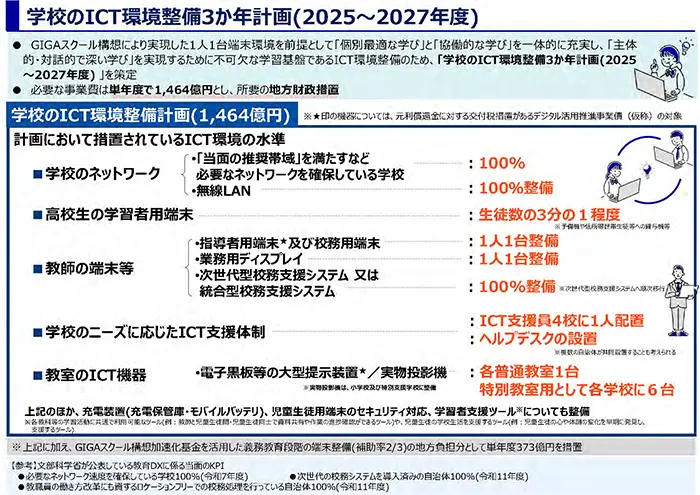

次の学習指導要領の議論が始まっていますが、GIGAスクール構想で進められてきたデジタル学習基盤を前提とした初めての改訂となります。これからの教材整備計画についても、端末やネットワークなどのデジタル学習基盤を前提として、学習指導要領の改訂と連動しながらどのように検討を進めていくかが、今後の課題です。もう少し広く言うと教材整備計画だけではなく、「学校のICT環境整備3か年計画」も含めトータルで考える必要があると思います。「学校のICT環境整備3か年計画」は、電子黒板等の大型提示装置、などを示していますが、次の学習指導要領を実現するための環境とは一体何なのか、学習指導要領改訂の議論をしっかり見据えて、教材、ICT環境、ネットワークなどさまざまな観点からトータルで考える必要があると思っています。

――来年度はどのような取り組みを推進していく予定ですか。

24年度の補正予算、25年度予算案における新規事業の「GIGAスクール構想支援体制整備事業」は、メニューが3つあります。1つ目は、「学校の通信ネットワーク速度の改善」、2つ目は「次世代校務DX環境の全国的な整備」、3つ目が「学校DXのための基盤構築」です。特に今年度強調してきたのが、ネットワークの改善・整備で、来年度も引き続き大きな課題です。GIGAスクール構想では1人1台端末が注目されることが多いのですが、1人1台端末と高速ネットワーク通信を同時に整備することが柱でした。GIGAスクール構想に取り組む中でこれまでは、どのようなネットワークが求められるのか、手探りで進めてきた面もあったと思います。しかし、端末とネットワークの日常使いが浸透してきた中で、まずはネットワークアセスメントをしっかり行い、不具合原因の特定と改善をしていただく必要があると考えています。

特に、通信契約が十分でなければネットワークのスピードも当然出ませんので、通信契約を学校規模に見合ったものに見直していただきたいと思います。なお、学校の通信費は、「学校のICT環境整備3か年計画」に基づき地方財政措置が講じられています。また、昨年夏には文部科学大臣、総務大臣、デジタル大臣から、電気通信事業関連4団体に全国の学校でニーズに見合った高速な通信サービスが適切に選択できるよう、協力を要請しました。多様なサービスが市場で展開され、さまざまな選択肢から、自治体が最適なサービスを選べる環境が大事だと思います。

――校務DXの推進について、どこに課題があるとお考えですか。

校務DXの推進に当たっては、①次世代校務DXの環境を整えていくこと②今すぐできる校務DXに本気で取り組むこと――この2つを同時に進めていく必要があると考えています。特に、今すぐできる校務DXについては、昨年12月末に「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト」に基づく学校・学校設置者の自己点検結果(速報値)を公表しました。標準的なGIGAスクール環境を活用してできる校務DXは、まだたくさんあります。実際に取り組んで教職員の働き方の改善に「とても非常に効果がある」と感じている学校も多くあります。

まだその数は少ないものの、実際に取り組んでいる学校では、「とても効果がある」と感じている項目もあります。例えば「クラウドサービスを用いた保護者との日程調整」に取り組んでいる学校は約13%ですが、取り組んでいる学校の約97%は「効果がある」と回答し、「とても効果がある」との回答も46%に上ります。つまり、まだ取り組んでいない学校でも、取り組めば高い効果が期待できる項目があるということです。今回のチェックリストでは、校務DXが進まない理由についても学校に尋ねています。回答で多かったのは、「検討する時間がない」「何から着手したらいいのか分からない」というものでした。全国には既に校務DXに取り組んでいる学校がありますので、その事例を参考にして、「とても効果がある」という回答割合が高い項目に取り組んでみることも1つの方策です。事例に加え、関連資料や動画、保護者面談の調整などにすぐ使えるグループウェアのフォーマットを紹介していますので、積極的に活用していただき、足元からできる校務改善をしっかりと行っていただきたいと考えています。

――GIGAスクール構想の今後について教えてください。

端末の更新を着実に進めていくことは来年度の大きな課題ですが、GIGAスクール構想第2期へと進むこのタイミングで、端末活用の方法もしっかりとステップアップしなければいけないと考えています。GIGAスクール構想第1期は、コロナ禍によって前倒しで実施されたこともあり、手探りで「使ってみる」「とりあえずやってみる」という面も少なからずあったと思います。しかし、端末を使うことが目的なのではなく、端末を使って子どもたちに力を付けることが目的です。端末を使った学習は、まさに主体的・対話的で深い学びを進めるための可能性をとても秘めていると思いますので、GIGAスクール構想第2期においては、「どうすれば学びが深いものになるか」「どのように子どもたちの力を付けていくか」、結局はこの原点に戻ってくることになると思います。リーディングDXスクール事業も継続しますので、深い学びにつながる事例を引き続き発信して行きたいと考えています。

――生成AIなど新しい技術への対応は。

生成AIの適切な利活用に関しては、昨年12月末に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表しました。学校現場の参考となる先行取組事例や研修素材も示していますが、来年度はさらに校務や学習活動での利活用の事例を蓄積していきたいと考えています。また、これまでは「汎用的な生成AIサービス」を使って何ができるかということを中心に検討してきましたが、特別支援での対応や日本語が十分ではない子どもたちへの支援など、さまざまな利用が期待できると思いますので、民間事業者や大学などに委託して「教育分野特化の生成AI」による教育課題解決の可能性を検証していきたいと考えています。そのほか、先端技術や教育データの利活用などの実証研究も進めて行く予定です。