中教審の「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会が11月15日に取りまとめた「審議まとめ」では、教員免許更新制の発展的解消と合わせて、これからの教師の学びの姿として、▽学び続ける教師▽個別最適・協働的な教師の学び▽適切な目標設定・現状把握、積極的な「対話」▽学びの成果の可視化と組織的共有――などがうたわれている。

慢性的な教室不足が課題になっている特別支援学校で、必要な施設の最低基準を定めた設置基準が今年9月に制定され、今後新設される学校の教育環境が大きく改善されると期待されている。一方で、既存の校舎は設置基準への対応が努力義務にとどまり、長年、設置基準を求めてきた保護者や教員からは「今の子供たちに適用されなければ意味がないのではないか」と不満の声も上がっている。

小学校で特別の教科「道徳」が始まってから間もなく4年。学校現場では、考え、議論する道徳の授業に向けて試行錯誤が続いている。そんな中で注目を集めた絵本が『答えのない道徳の問題どう解く?』(ポプラ社)だ。今月には続編となる『答えのない道徳の問題 どう解く? 正解のない時代を生きるキミへ』が刊行された。

GIGAスクール構想の実現によって、家庭でのeラーニングへの対応が次の課題となっている。エビデンスに基づく効果的な学習法を実現させたeラーニングシステム「マイクロステップ・スタディ」を開発した寺澤孝文岡山大学教授は、自治体や学校などと連携しながら、学習者の意欲を高め、知識の定着につなげる社会実装に向けた実証実験を続けている。11月10日には、新たに岡山県備前市でも導入されることになった。

GIGAスクール構想による1人1台環境にやっと慣れ始めてきた学校現場。しかし、これはまだ教育のデジタル・トランスフォーメーション(DX)のファーストステップにすぎない。9月に発足し、社会全体のDXを進めるため、省庁横断で国のデジタル政策を取り仕切るデジタル庁は、教育のDXをどう進めようとしているのか。

公立小中学校の教職員定数を巡る来年度予算編成の攻防が今年も本格化してきた。文科省は来年4月からの小学校高学年の教科担任制導入に合わせ、新規の加配定数として来年度に2000人、4年間で8800人の定数増を要求。

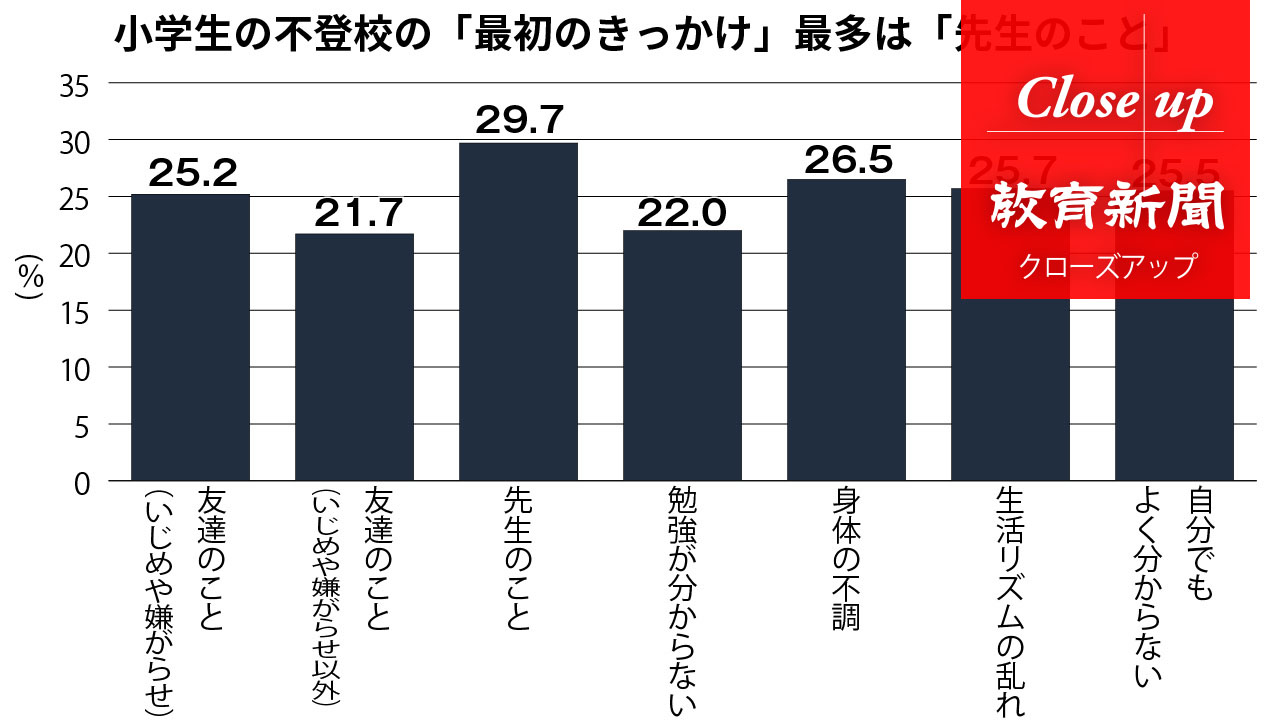

児童生徒が不登校になった要因は本人にあるのか、教員との関係など別の事情によるものか――。文科省が10月に公表した不登校に関する2つの調査では、大きく異なる結果が示された。

教育学ってどんな研究をしているの――? 大学の志望校選びを始めた高校生のそうした疑問に答えようと、教員養成系ではない教育学部がある大学が、高校生と学部をつなぐ取り組みを始めている。教員になるためだけではない、教育学や心理学などを探究する「知」の魅力を、高校生にどう伝えるか。試行錯誤を続ける大学を取材した。

小学校などで模索が始まっているGIGAスクール時代の情報モラル教育。研究面でもさまざまなアプローチで新たな取り組みが始まっている。インターネットが生活インフラとなって久しいデジタル社会に生きる子どもたちに、どんな力を身に付けさせるのか。まさに今、シティズンシップ教育へのパラダイムシフトが始まっている。

GIGAスクール構想によって小中学校で1人1台端末が配布され、学校現場で悩みの種になっているのが情報モラルの指導だ。中でも、1人1台環境を先行して実現していた東京都町田市の小学校で、端末上のチャット機能を悪用したいじめが起き、当時6年生だった女子児童が自死した問題は、これまで中学校や高校がメインで行われてきた情報モラル教育を小学校段階から実施する必要性を、教育関係者に強く認識させた。

高校現場で教員の負担が大きいとされる進路指導が、民間企業との連携で新たな動きをみせている。生徒が就職を希望する場合、求人票の管理から面接指導まで、教員にはさまざまな業務が一気に押し寄せ、本来であれば最も力を入れなければならないキャリア教育の時間が十分に取れないまま、生徒を社会に出してしまうことも珍しくない。

教育界のノーベル賞といわれ、世界各地で活躍する教員を表彰する「グローバル・ティーチャー賞2021」のトップ50に、岡山市の認可外保育所「アースエイトユニバーサルスクール」の英語統括責任者である澤茉莉(さわ・まり)さんが選ばれた。幼い頃から本が大好きで、海外経験も長い澤さん。

「教員には残業は命じられないはずなのに、なぜ残業が存在しているのか」。埼玉県内の公立小学校に勤務する教員の田中まさおさん(仮名)が、埼玉県を相手に約242万円の残業代の支払いを訴えていた裁判が10月1日、さいたま地裁で判決を迎えた。

スポーツに打ち込んだ高校生が、その成果を発揮する全国高等学校総合体育大会(インターハイ)や全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)。しかし、部活動の当事者として活躍しているのは、選手や指導者だけではない。今、部活動を活性化させるキーパーソンとして、マネージャーの存在に注目が集まっている。マネージャーを軸とした部活動の可能性にスポットライトを当てた新たな動きを取材した。

外国につながりのある児童生徒の増加に対応するため、文科省の「高等学校における日本語指導の在り方に関する検討会議」は9月22日、日本語指導の必要な生徒に対して、高校が「特別の教育課程」を設けて、取り出し授業などを可能とする報告書を取りまとめた。しかし、外国につながりのある生徒が直面している壁は、日本語の問題だけにとどまらない。

1年間の延期を経て、東京2020オリンピック・パラリンピック大会が先日閉幕した。大会期間中は新型コロナウイルスの感染が拡大する中での学校連携観戦の是非が問われたが、大会本番に至るまでに、多くの学校現場ではオリンピック・パラリンピック教育(オリパラ教育)がさまざまな形で実践されてきた。大会が終わった今、改めてオリパラ教育の成果と今後への継承の在り方が問われている。

昨年11月、東京都町田市の市立小学校6年の女子児童が、同級生からいじめを受けていたという内容の遺書を残して自死したことを巡り、文科省は9月14日、同市教委に遺族に寄り添って対応するよう指導した。

新型コロナウイルスの第5波の中で迎えた夏休み明けの学校再開。分散授業やオンライン授業に乗り出す自治体や学校がある一方で、感染への不安などから登校を控える児童生徒に対し、学びを保障する仕組みも少しずつ充実している。

新型コロナウイルスの第5波の影響で、学校を再開したものの、感染者が出たために臨時休校や学級閉鎖になる学校が出ている。地域の感染拡大により、夏休みを延長した自治体も次々に学校を再開する中で、こうした事態は今後、全国各地で起こり得る。緊張と不安の中で、「そのとき」が来たらどう対応するか。学校や自治体の取り組みを取材した。

「一つの時代が終わり、いよいよ次の時代が来る」。男子400メートルハードルの日本記録保持者で、オリンピアンでもある為末大氏(デポルターレ・パートナーズ代表)は、東京オリンピック・パラリンピックをその象徴として捉える。震災からの復興やダイバーシティなど、さまざまなスローガンが掲げられた今大会は、日本の社会や子どもたちに何を残すのか。未来に向けた東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを問う。(全2回の2回目/1回目はこちら)

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年に春のセンバツ大会に続いて夏の甲子園大会も中止という未曽有の試練に直面した、高校野球の強豪である愛媛県の済美高校と石川県の星稜高校に密着し、球児と指導者の本音に迫ったノンフィクション『あの夏の正解』(新潮社)。コロナ禍を生きる子どもたちに読ませいたいと、全国1000校以上の学校司書から注文が殺到している。

デルタ株の流行で、子供の感染が後を絶たない。子供から大人への感染や、子供同士の感染、学校内でのクラスターも全国各地で発生している。そうした予断を許さない状況で、新学期への対応を迫られている学校現場。

8月24日に開幕する東京パラリンピックでは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い無観客とする一方、開催地の児童生徒が学校・自治体単位で観戦する学校連携観戦については「教育的な要素が大きい」として、希望に応じて実施する方針が16日夜に決まった。ただ、学校現場では賛否両論が巻き起こっている。

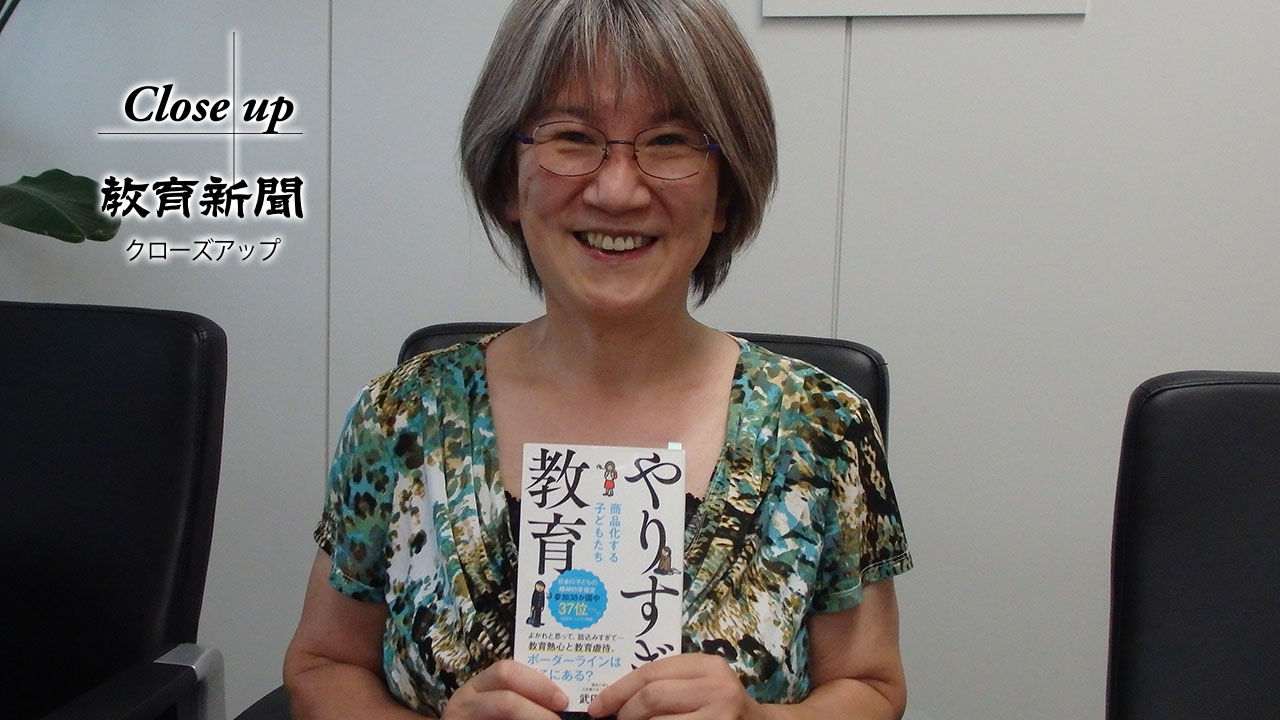

全国の教育現場を回り、研修やワークショップを行ってきた臨床心理士の武田信子氏。教師教育学を専門とし、今年5月には子供のウェルビーイングの実現を目指す団体・一般社団法人ジェイスを立ち上げた。長年、全国各地の教師と向き合い、対話を重ねてきた武田氏に、これからの時代に求められる教師力、誰もが幸せを感じられる学校の在り方について聞いた。

大人の過度な期待や強制で、学習に縛り付けられる子どもたち――。「エデュケーショナル・マルトリートメント(子どもに対する教育上の不適切な対応)」をテーマにした書籍『やりすぎ教育~商品化する子どもたち』が話題を呼んでいる。著者は臨床心理士で、一般社団法人ジェイス代表理事の武田信子氏。

千葉県八街市で下校中の児童の列にトラックが突っ込み、5人が死傷した事故によって、登下校中の子どもの交通安全対策が再考を迫られている。そんな中で「究極の解決策」として自民党の有志議員から提案されているのが、スクールバス制の導入だ。しかし、2019年に私立のカリタス小学校が運行するスクールバスを待っていた児童や保護者が、刃物を持った男に襲撃された事件も記憶に新しい。

昨年1年間の児童生徒の自殺者数が過去最多となったことを受け、文科省が設置した「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が6月にまとめた報告書では、ICT活用によるリスクの高い児童生徒の早期発見や、関係機関と連携したチームによる支援体制づくりに加えて、子供たちを守る「心の健康教育」の充実を強調している。

2025年以降の大学入学共通テストでの英語4技能試験と記述式問題の導入について、文科省の検討会議が「実現は困難」とする提言をまとめた。これを受け、文科省は8月にも導入の断念を正式に決める。一昨年、高校生や学校現場を含め、導入反対の世論が広がった背景には受験機会の公平性や経済的・地域的格差への懸念があり、検討会議の議論でも大きな焦点となった。