開戦から1カ月を過ぎた今も、ロシア軍によるウクライナ侵攻は続き、緊迫したニュースは毎日大きく取り上げられている。国際社会に深刻な影響を及ぼしつつある両国の戦争をどのように教えればいいのか、教育現場では努力と模索を重ねている。公民科目が専門で国際経済の実務経験もあるフリーの非常勤講師、羽田(はだ)良之さんが、3月に東京都内の私立高校で行ったユニークな授業を取材した。

増加する発達障害のある子どもたちへの学びやキャリア支援が、学校現場で課題となっている。さらに、発達障害のある子どもに多いとされる、特異な才能を持った「ギフテッド」への教育についても、国の議論が進んでいる。そうした中で、発達障害のある子どもや若者が一緒になってプロジェクト型の学習に取り組みながら、社会で生きていく力を育てている「学校」がある。

ウクライナへロシア軍が侵攻して約1カ月。激化する戦闘で学校までもが爆撃されており、これまでに100人を超える子供たちが犠牲となるなど、想像を絶する悲劇的な状況が伝えられている。戦争の出口が見えない中、いま同国の子供たちや教員はどうしているのか。

コロナ禍の最初の緊急事態宣言で全国の学校が長期の一斉休校を経験してから2年。この間のコロナ禍を過ごした子どもたちの気持ちを丁寧に描いたファンタジー、『まるみちゃんとうさぎくん』(ポプラ社)が3月16日に発売された。著者は多くのメディアで取り上げられるなど、注目を集めている新進気鋭の作家、大前粟生(おおまえ・あお)さん。

今日3月11日、東日本大震災の発生から11年を迎えた。震災を直接知らない子どもたちに、大人は何を伝えられるのだろうか。福島県で被災し、京都市に避難してきた星紀孝さん、千春さん夫婦は、同市伏見区内で飲食店を経営する傍ら、地域の商店街や寺社と協力して、防災について学ぶイベント「Kyoto学防災(まなぼうさい)」を3月19・20日に初めて開催する。

改正民法の施行により、4月から成年年齢が18歳に引き下げられる。省庁や学校現場では、この対応や理解促進に向けてさまざまな啓発活動や教育が行われている。来年度の高校3年生からは、成年と未成年が同じ教室にいることとなり、さまざまなトラブルや混乱が起こる可能性も懸念される。

小学校高学年で教科担任制が始まるなど、来年度の教育課程編成で、例年以上に検討に頭を悩ませた学校も多い。そうした中、横浜市教委は昨年末、各教科で定められた標準時数をベースに教育課程を編成し、予備時数は必要最低限とする考えを市立小中学校などに通知した。横浜市教委が「予備時数は必要最低限」という思い切った方針を打ち出した背景を取材した。

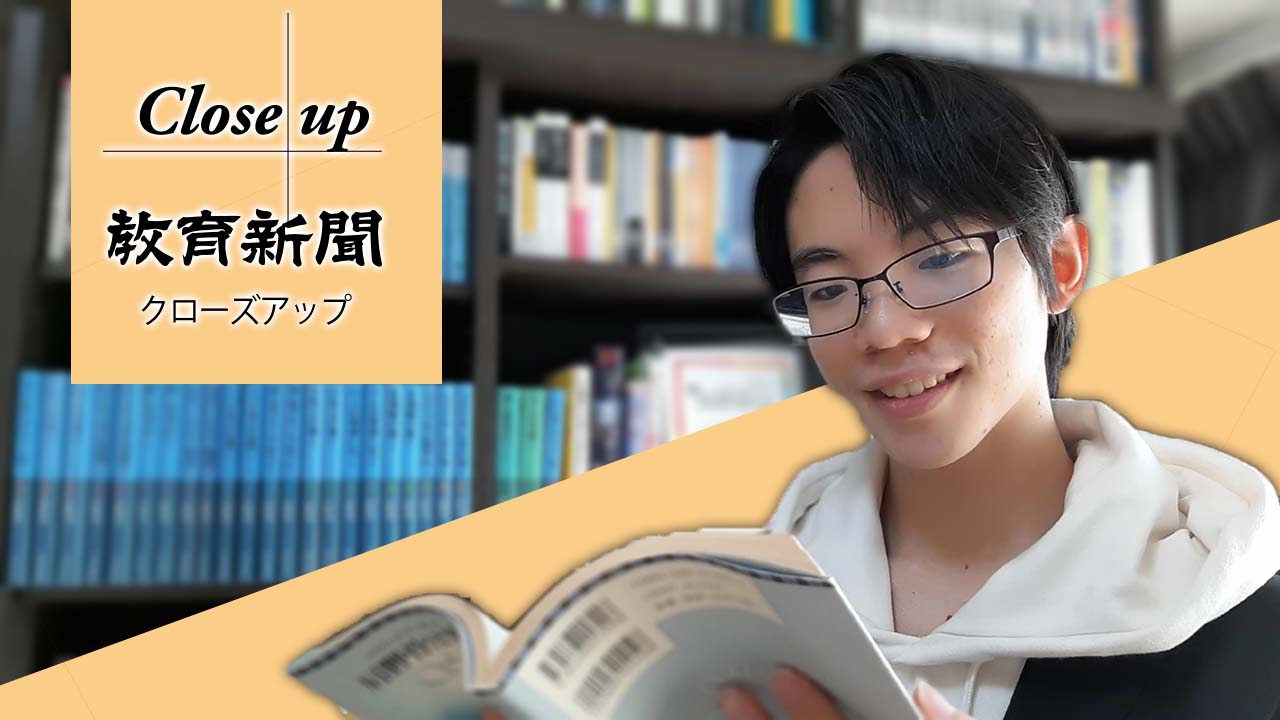

自分から本に手を伸ばす「自立した読者」を育てたい――。そんな思いから、児童書の魅力を取り上げたフリーペーパーをコロナ禍で発行し、NPOを設立した高校生がいる。

「隠れ司書教諭」「潜伏司書教諭」――。通常の業務に加え、図書館の運営も任されるため、資格を持っていても履歴書に書かない司書教諭のことだ。学校司書を配置している自治体でも、1人の司書が何校も掛け持つことが多く、すると司書教諭の負担が増してしまう。学校図書館は「鍵をかけておく」という選択をとらざるを得ないことも多い。

あらゆる学校に設置されているのに、自治体によっては学校司書が十分に配置されず、鍵がかかりっぱなしの状況もまま見受けられる学校図書館。学校司書がいない、または多数校掛け持ちという自治体もまだ多く、また司書教諭は通常業務に加えてさらに仕事が増えるため、「隠れ司書教諭」となっていることも珍しくないという。

昨年末、熊本市の慈恵病院で、身元を明かさぬまま仮名で出産する「内密出産」が行われた。出産したのは、10代の少女だった。なかなか表面化しづらい、10代の妊娠・出産。厚労省の人口動態統計によると、2020年に出産した10代は6948人だった。公立高校の元養護教諭であり、「にじいろ先生」の愛称で全国の学校現場で性教育の出前授業を行っている、中谷奈央子氏。

性自認や性的指向について悩みを抱える児童生徒の声はなかなか表面化しづらく、具体的な支援に悩む現場の声を漏れ聞く。「共に学ぶ」の第5回ではLGBTQをテーマに、当事者である教員や国内の女子大学で初めてトランスジェンダー女性を受け入れ始めたお茶の水女子大学を取材し、性自認にとらわれず、誰もがありのままでいられるための教育の姿を考える。

「先生」がいない、テストがない、宿題がない――。現在、全国に5校ある「きのくに子どもの村学園」の「南アルプス子どもの村小学校」(山梨県)を舞台としたドキュメンタリー映画『夢みる小学校』が2月4日より全国で順次公開される。

戦後の混乱期に学校に通えなかった高齢者や不登校の経験者らにとって、貴重な学びの場となっている夜間中学。最近は自国で十分に学べなかった外国籍の生徒の受け皿としての役割も高まっている。2016年の教育機会確保法の成立を機に、国は全都道府県と政令市に1校ずつ設置することを目指し、整備を進めている。

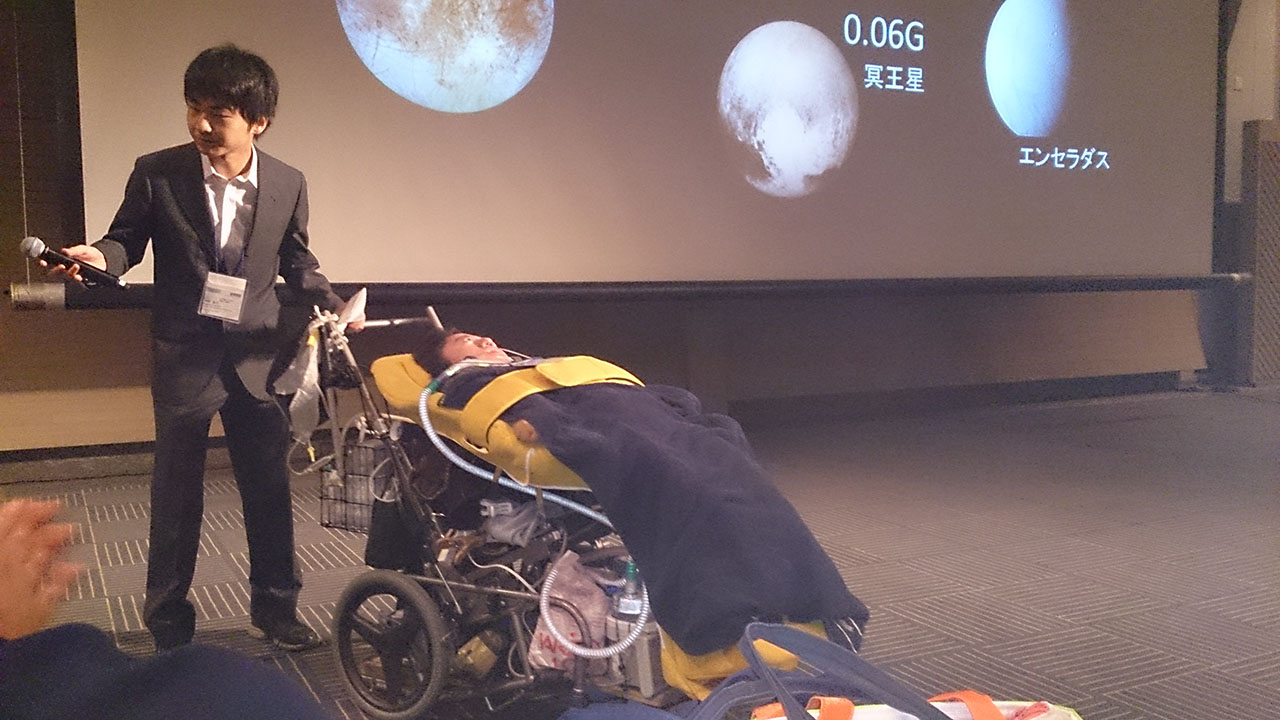

重度の障害があったり医療的ケアが必要だったりする子どもたちが、地域の公立学校に通うケースも少しずつ増えてきた。しかし、入試がある高校で、そうした子どもたちを受け入れることには、高い壁がある。その壁は、校舎のバリアフリー対応や介助者の配置などの問題だけではない。

岸田文雄首相は1月20日、参院の代表質問で、看板政策である「成長と分配による新しい資本主義」の実現に関連し、「始動した成長と分配の好循環の流れを加速していくための鍵は、日本の未来を担う子育て若者世代。大きな意味での人への投資を集中していきたい」と答弁し、教育費の負担軽減と、小学校の35人学級や教科担任制の導入など教育環境の整備を進める考えを示した。

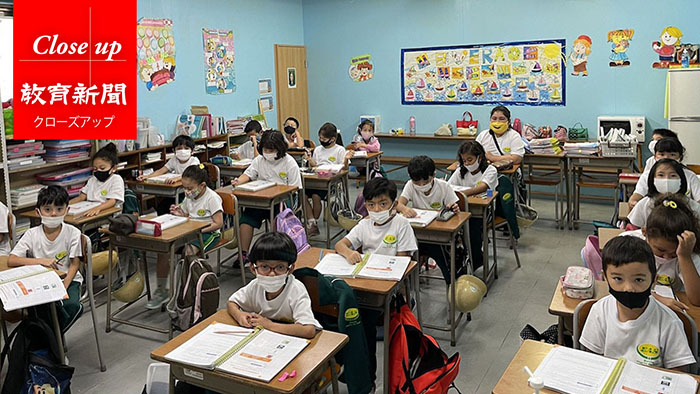

日本に住む全ての子供の健康確保を――。コロナ禍で学校の感染症対策が課題となる中、文科省は日本の学校に比べて対策が遅れている外国人学校への支援を検討する有識者会議を設置し、今月13日に最終取りまとめを公表した。

1クラスに2~3人程度はいると言われている発達障害。社会的な認知も進み、学校現場などでの支援も進みつつあるが、課題も多い。一人一人感じ方が違うとされる発達障害のある子どもたちが抱える困り感を、私たちはどう理解すればいいのだろうか。「共に学ぶ」の第2回では、こうした発達障害を巡る課題を軸に、誰もが居心地のいい学び場の環境をどうつくるかを考える。

「人間の脳はデジタル社会に適応していない」――。スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン氏は、2021年のベストセラーとなった『スマホ脳』(久山葉子訳、新潮新書)で、脳の進化という観点から、現代の人間がスマホやSNSに熱中してしまう仕組みを解き明かし、デジタル機器への依存を深める現代社会に警鐘を鳴らした。

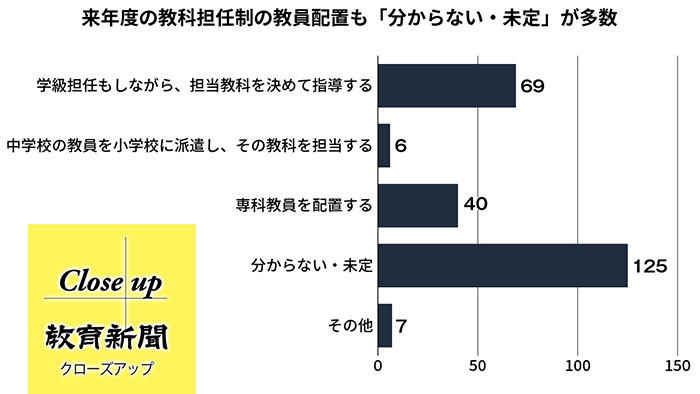

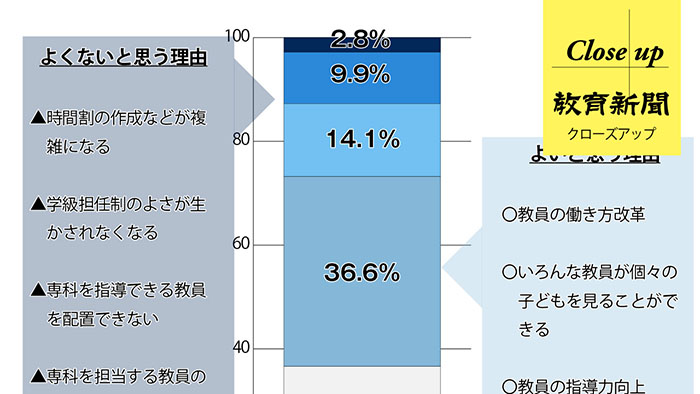

高学年での教科担任制の実施が秒読み段階に入った小学校。教育新聞が昨年11月に実施した小学校教員へのウェブアンケートでは、4月からの教科担任制について、具体的にどの教科で、どんなやり方で行うのか、多くの学校で不透明である状況が浮かび上がってきた。小学校高学年で行われる教科担任制は、無事にスタートを切れるのか。模索を続ける現場や教員の声などを取材した。

4月から始まる小学校高学年での教科担任制について、学校の実施方針を教員が十分に把握できていない――。そうした実態が1月5日までに、教育新聞が小学校の教員を対象に実施した意識調査で分かった。勤務する小学校で、来年度から高学年のどの教科で教科担任制を行うのかを尋ねると、「分からない・未定」と答えた割合は3分の2を占め、どの教科で、誰がどのように行うのか定かでないことへの不安の声も聞かれた。

昨年の東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに、あらためてダイバーシティという言葉が至る所で叫ばれている。しかし、今の日本の社会は本当にダイバーシティに向かっているのだろうか。特に学校は、さまざまな人たちが一緒に学べる場になっているだろうか。

こども家庭庁の創設をはじめ、子どもや若者に向けた政策が重要視されるようになっている。そんな中、昨年秋に行われた衆院選で「若者が声を届け、その声が響く社会をつくろう」と呼び掛けた「NO YOUTH NO JAPAN」の活動が注目を集めた。同世代の若者が政治に無関心なことに疑問を感じ、「NO YOUTH NO JAPAN」を立ち上げた慶應義塾大学院経済学研究科修士1年の能條桃子代表理事に、子どもたちや若い世代が政治へのアクションを始めたとき、身近な大人である教師はどのように関わればいいかを聞いた。

在留外国人の増加などを背景に、学校現場では日本語能力に課題がある子供たちが増えている。「子供たちの母語はさまざま。その負担はまず教員に行くのに、そこに対するセーフティーネットが存在していない」。こう語る一般社団法人ひととの中井澤卓哉代表理事はいま、世界64カ国にまたがる1200人の日本語教師コミュニティを立ち上げ、日本語教育が必要な子供たちの学習支援につなげる事業に取り組んでいる。

12月15日に政府が自民党に示した、子ども政策を一元化するための新組織の名称が、当初の「こども庁」ではなく「こども家庭庁」となったことについて波紋が広がっている。こども家庭庁では、幼稚園教育要領を文科省と共同で告示することや、いじめ問題に関して文科省と共同の所掌とすることなども盛り込まれた。約8カ月の議論で形となった「子ども真ん中」の新組織をどう見るか。有識者に聞いた。

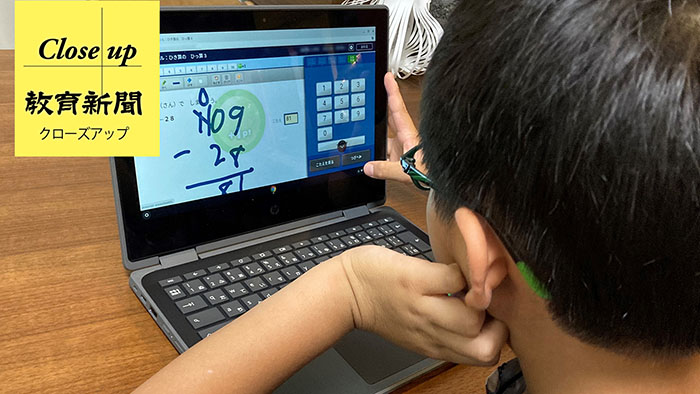

1人1台端末の家庭への持ち帰りや、家庭でのオンライン学習が始まる中、学校と家庭の連携は欠かせないポイントとなりつつある。とはいえ、さまざまな事情を抱える家庭では、適切なサポートが難しいこともある。「多様な子どもたちを誰一人取り残さない」というGIGAスクール構想の目的を実現するためには、子どもたちやその家庭と、どのような関わりが求められるのか。

GIGAスクール構想による1人1台端末の本格的な活用が始まる中、学校現場では教員が「子どもたちのICTスキルの差」に気付き始めている。その差は端末操作やタイピングのスキルだけでなく、「時間を決めて使う」といった生活習慣にも及んでいる。背景の一つにあるのが家庭環境だ。