コロナ禍を契機に、学校の制服や校則を見直す動きが活発化している。“理不尽”な学校のルールが「ブラック校則」として社会問題となる中でも、実際の見直しはなかなか進まなかったが、コロナ禍がルールでがんじがらめとなった学校の窮屈さを浮き彫りにした形だ。本稿では、校則や制服の在り方という古くて新しい問題から、これからの学校づくりのヒントを探る。

高校の新学習指導要領で学んだ高校生が受験することになる、2025年からの大学入学共通テストの教科・科目の方針が、3月24日に大学入試センターから公表された。これに合わせ大学入試センターでは、科目構成が大きく変わる地理歴史の「地理総合」「歴史総合」と、公民の「公共」、そして新たに科目に加わることになる「情報」について、それぞれサンプル問題を示した。

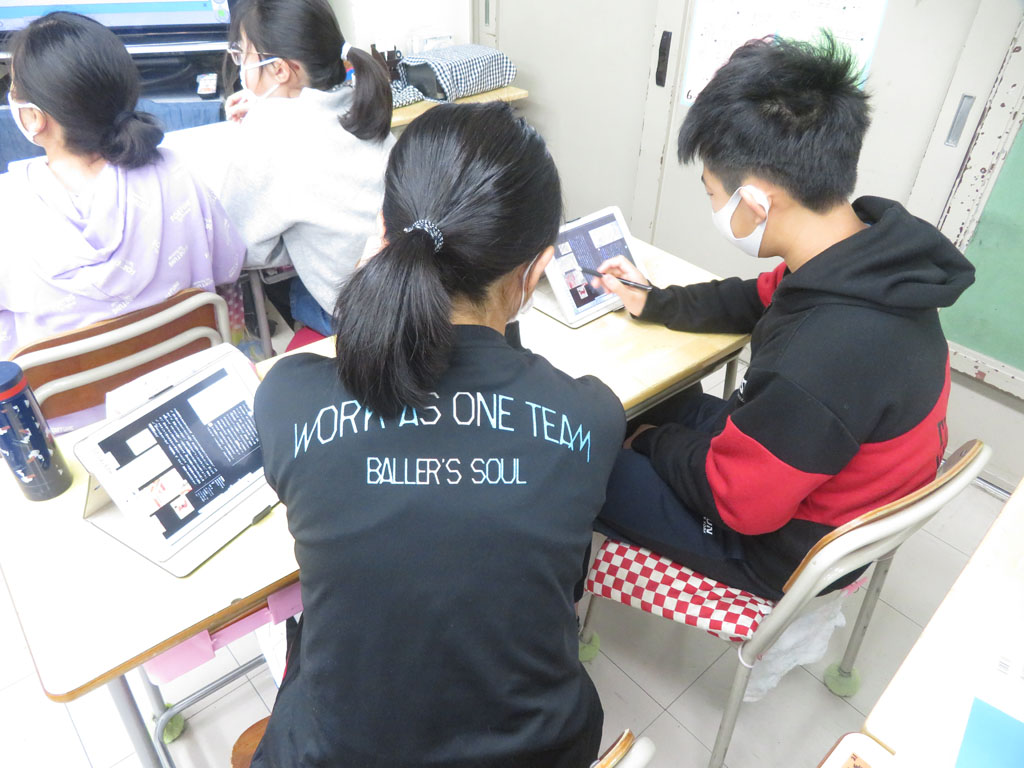

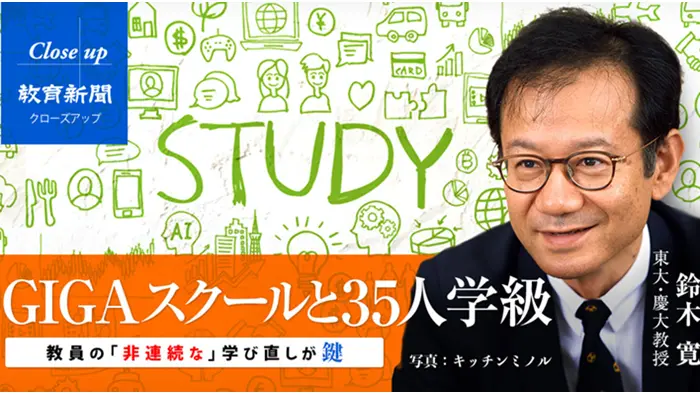

GIGAスクール構想や小学校における35人学級の実現で、新しい学びに対応した教室環境への関心がにわかに高まっている。文科省は「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」の下に「新しい時代の学校施設検討部会」を立ち上げ、これからの学校施設の条件について議論を開始した。令和の時代の教室は、どんな姿をし、学びをどう変えるのか。

東日本大震災から10年、学校教育はどう変わり、ここからどこに向かっていくのか。日本で初めて防災専門学科を設置した、兵庫県立舞子高校環境防災科科長の桝田順子教諭、3.11をきっかけに教育改革を進める新渡戸文化小中高校統括校長補佐の山本崇雄教諭、そして中学2年生で被災し、今年4月から教壇に立つ宮城県教育大学大学院の菊田佳那さんを招き、震災を起点にそれぞれの描く学校の未来の姿について語り合うオンライン鼎談(ていだん)を実施した。

震災復興と学校教育を考える企画の最終回は、全国の高校生に、原発事故の被災地である福島県双葉郡が抱える課題を「他人事」ではなく「自分事」として捉えてもらうことを目指し、「地域交換留学」という意欲的な取り組みを探究学習で実践した福島県立ふたば未来学園高校の3期生、渡邊美友さん(関西学院大学人間福祉学部社会起業学科1年生)の体験を紹介する。

全国の学校現場の一人一人に教師の存在意義を改めて問い直した、未曽有の大災害から10年が経過した。それぞれの教師が3.11をきっかけに始めた、新しい教育を探す旅の現在地は今、どこを通過しているのだろうか。教育新聞では、震災と学校をテーマにしたオンライン鼎談(ていだん)を開催した。

福島県立ふたば未来学園の実践を通して、震災復興と学校教育を考える企画の第2回は、事故を起こした東京電力福島第一原発が立地する双葉郡大熊町に生まれ、高校の探究学習「未来創造探究」で、地域住民たちと東京電力など廃炉を進める担当者たちがより深い対話に取り組む「高校生と考える廃炉座談会」を主宰し、地域社会にインパクトを与えた2期生、遠藤瞭さん(新潟大学理学部物理学科2年生)の体験を紹介する。

福島県立ふたば未来学園は2015年4月、東日本大震災と原発事故で深く傷ついた福島県双葉郡に、校名の通り、地域の未来を描くために中高一貫校として新設された。生徒たちのほとんどは小学生の時に被災し、避難生活の経験者も多い。そんな生徒たちに、同校は「変革者の育成」をスクールミッションに掲げ、課題解決型探究学習「未来創造探究」を柱に置いた独自のカリキュラムを提供してきた。

福島県浜通りの中央からやや北に位置し、海や山、川など豊かな自然に囲まれた浪江町は、福島第一原子力発電所の事故により、約2万1000人の町民が避難を強いられた。避難指示が解除されて1年後の2018年4月、新しい小中学校が開校。10人の児童生徒とともに新たなスタートを切った。児童生徒は現在30人にまで増え、町外から転入してきた子供、原発事故前の浪江町を知らない子供も増えた。

もしまた、あの時と同じような災害が起きたとしたら、子供たちの命を守れるだろうか――。東日本大震災から10年がたち、防災教育の重要さが改めてクローズアップされるとともに、各地で新たな試みも広がってきている。

実業家の堀江貴文氏が主宰を務めるサポート校「ゼロ高等学院」が、開校から3年目を迎える。堀江氏の理想はどこまで実現されたのか。堀江氏と内藤賢司学院長にオンラインで聞いた。堀江氏は「子供たちは理解し、積極的に活動している」と話すとともに、教育全体についても「不登校は10年以内になくなる」「学校も必ず変わる」と語った。(聞き手・教育新聞編集部長 小木曽浩介)

〈そっちには行かせられない〉〈放射能あぶないじゃない〉。福島県相馬市の県立相馬高校の生徒が震災の3年後に制作した映像作品『これから。』は、福島第一原発の事故が引き起こした分断がテーマだった。疎外感、悔しさ、もどかしさ……被ばくの不安とともに生きる高校生の視点が、人々を隔てる「見えない壁」を浮き彫りにしていた。自分たちを置き去りにする社会に向かって声を上げた生徒たち。

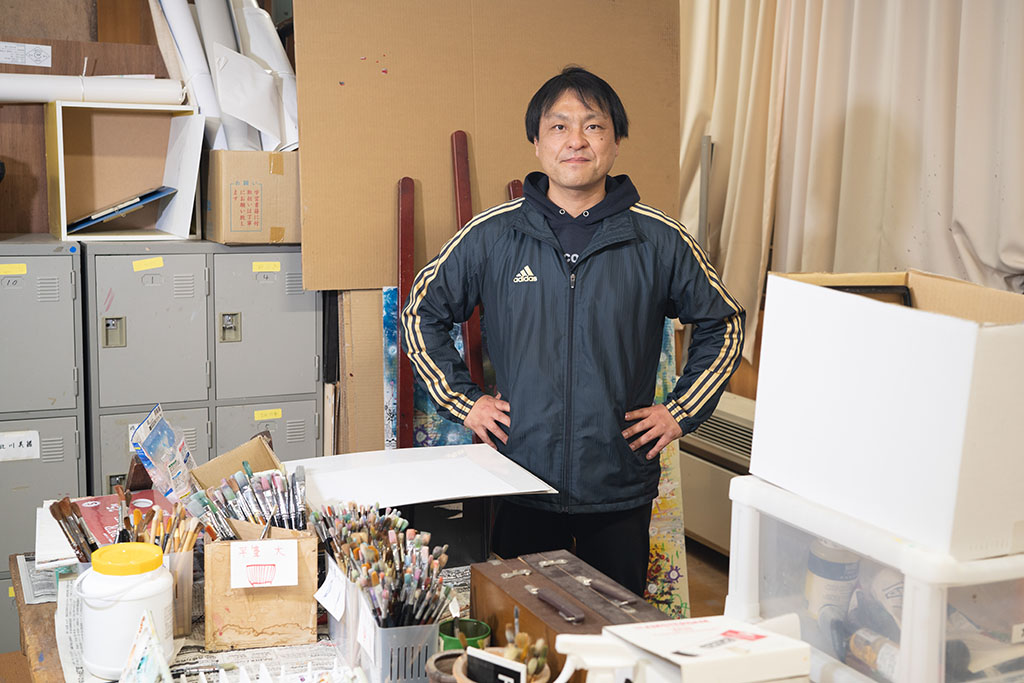

あの日、無人地帯が生まれた。メルトダウンした福島第一原発から半径20キロ圏の警戒区域と放射線量の高い計画的避難区域。そして緊急時避難準備区域。福島県南相馬市でも暮らしの場が分断された。県立原町高校は一時、他の高校の敷地に移転した。そこに赴任した美術教諭、朝倉裕一朗さんは、生徒たちに自分の言葉を添えた自画像を描かせて、地元の人たちに発信するという活動を続けてきた。

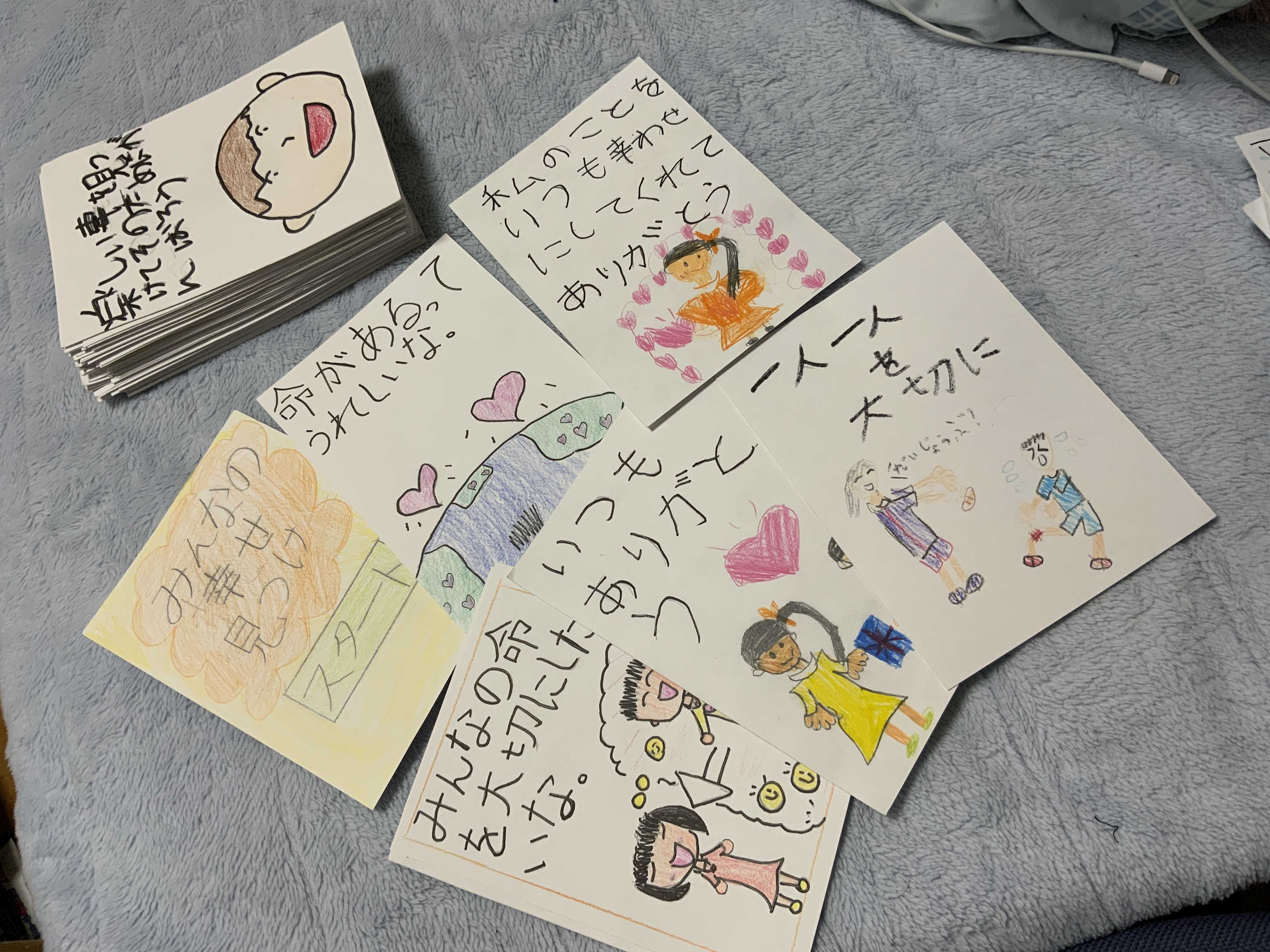

東日本大震災による津波で、宮城県石巻市の大川小学校(当時の児童数108人)では児童74人と教職員10人が犠牲になった。6年生だった次女のみずほさんを亡くした佐藤敏郎さん(57)は当時、隣接する女川町の中学校教師だった。学校管理下で起きた惨事に、遺族であり教員でもある立場から向き合い続け、現在は「小さな命の意味を考える会」の代表として、あの日起きたことを問い直し、語り継ぎ、未来につなぐために活動している。

ネット上にゆがんだ性情報があふれているのに、学習指導要領に歯止め規定があるせいで、多くの若者が十分な性教育を受けられていない。そんな状況に危機感を抱いた産婦人科医の高橋幸子さんがこのほど、小学生向けの性教育の本『サッコ先生と!からだこころ研究所』(リトルモア)を刊行した。子供たちにうまく教えるには「幼いうちから」「科学的に」がコツだという。

友達との接触は避け、給食は無言で…。今、学校では、これまで当たり前だったことがコロナ禍でできず、子供たちはさまざまなストレスを抱えながら学校生活を送っている。一方で、コロナ禍だからこそ気付けたこともたくさんある。そんな子供たちの思いが詰まったスマホアプリが、2月5日にリリースされた。

雨にも負けず、風にも負けず、厳しい寒さの中、英イングランド東海岸沿いの港町グリムズビーのウエスト・プライマリー・スクール(西小学校)のゼイン・パウルズ副校長は、いつものようにショートパンツにトレーナー姿で、重さ35キログラムもあるリュックサックや荷物を担いで学校を出発した。

新型コロナウイルスの急激な感染拡大で、3回目のロックダウンに追い込まれた英国・イングランド。ロンドンに居住する国際ジャーナリストの木村正人氏が、現地の学校や子供たちの様子を伝える。(全3回の第1回)

学校の働き方改革の一環で、文科省は土日の部活動を地域が担い、教員は関わらなくてもよい環境づくりを2023年度以降に整備していく方針を示した。地域スポーツクラブの活用や競技志向ではない新しい部活動の展開など、すでに一部の学校では地域との連携が進んでいる。部活動を地域が担う形にするには、どのようなハードルを越えなければならないのか。

新型コロナウイルス感染症対策で11都府県に再び緊急事態宣言が出される中、政府は一斉休校を回避し、学校教育活動を継続する道を選択した。これを受けて、文科省は1月8日付で学校現場に感染症対策の徹底を改めて要請し、総点検すべき項目をチェックリストとして通知した。4月には全国の小中学校で1人1台端末によるGIGAスクール構想がスタートし、小学校全学年で5年計画による35人学級への移行も始まる。

初実施された大学入学共通テストだが、4年後の2025年には新たな教科として、新学習指導要領で必履修となった「情報Ⅰ」に対応した科目「情報」が加わろうとしている。大学入試センターが昨年末に「試作問題」を作成するなど、着々と準備が進んでいる。情報の基礎的な能力を大学入試で問うことに、関係者からは歓迎の声が上がる一方、高校現場や大学側には懸念もある。

新型コロナウイルス感染症の猛威が続く中、2021年が幕を開けた。学校現場では、新年度に向けてICT環境が急ピッチで整備され、1人1台端末を活用したGIGAスクールが本格的にスタートする。小学校全学年の35人学級への段階的な移行が始まると共に、16年ぶりに教職員定数改善計画が策定され、自治体は正規教員の計画的な配置がやりやすくなる。

「あなたのためを思って言っているんだよ」「どちらの側にも問題あるんじゃないの?」――。 耳にするとモヤモヤとした不快感を抱く「ずるい言葉」。それらをまとめて、10代に向けて解説した書籍『あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』が、SNS上で話題を呼んでいる。著者である森山至貴氏は、本にどのような思いを込めたのか。

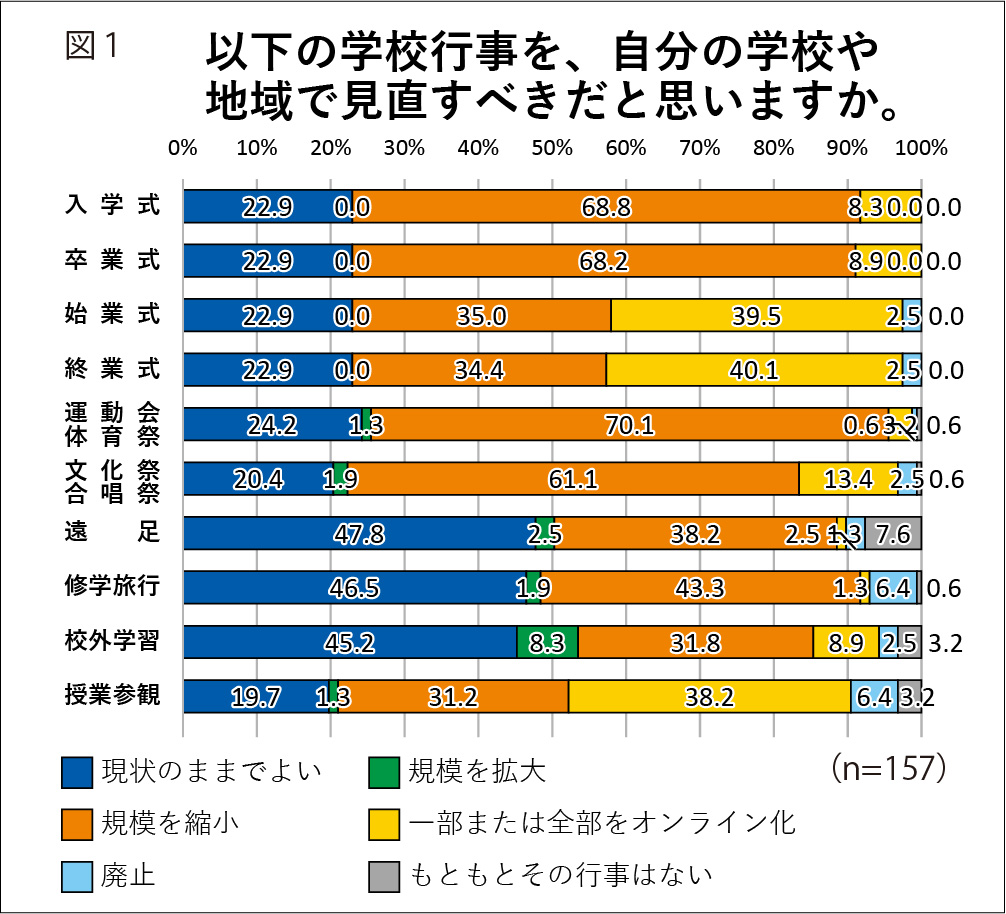

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、多くの学校行事が中止や規模縮小を迫られた今年度。一方で、教員にとって過度な負担となっていた学校行事が、本当に必要なものであったのかを問い直す機会ともなった。教育新聞は昨年12月、定期購読者を対象にウェブアンケートを行い、「ポストコロナ時代の教育」をテーマに、学校行事など慣例の見直しや、GIGAスクール構想に伴う1人1台環境の到来などに関する現場の教員の意識を聞いた。

新型コロナウイルスに社会が翻弄(ほんろう)された2020年。コロナ禍は世界中の学校教育に大きな打撃を与えたが、一方では学校の持つ社会的役割が再評価され、新しい技術を活用した学びの可能性も広がった。教育新聞が12月7~14日に実施した読者投票「Edubate」の結果(グラフ参照)を踏まえ、教育のターニングポイントとなったこの1年を振り返る。<hr /><h5><strong>突然の一斉休校で大混乱した学校現場</strong></h5>全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、来週3月2日から春休みまで臨時休業を行うよう要請する――。各地で新型コロナウイルス感染拡大への懸念が広がりつつあった2月27日夕方、安倍晋三首相(当時)は記者会見を開き、こう呼び掛けた。週明けからの突然の「一斉休校」に、「休み中の課題はどうするのか」「急に子供が家にいることになっても仕事を休めない」「卒業式はどうなるのか」など、学校も保護者も大混乱に陥った。 さらに感染拡大は続き、春休みが明けようとしていた4月7日には緊急事態宣言が7都府県で出され、16日には全国に拡大された。結果的に多くの地域で5月下旬まで休校が続き、その間は外出自粛も要請され、子供たちの行動も大きく制限された。 そうした厳しい状況の中、子供たちがいない学校では「学びの保障」に向けた教師たちの奮闘が始まった。……

文科省が2024年度の本格導入を目指している学習者用デジタル教科書。来年度からGIGAスクール構想によって1人1台環境が実現するとはいえ、残された時間は約3年しかない。普及に向けてどんな課題があるのか。学習者用デジタル教科書の本格導入に向けて、超えるべきハードルを明らかにする。(全2回の後編)

GIGAスクール構想による1人1台環境の整備が前倒しとなり、次のステップとして注目を集めているのが学習者用デジタル教科書。文科省では、次に小学校の教科書が改訂される2024年度に、学習者用デジタル教科書の本格導入を目指す工程表を作成した。すでに一部の教科では学習者用デジタル教科書が発行され、学習効果の検証が進んでいる。