日本初の「アントレプレナーシップ学部」が来年度、武蔵野大学に新設される。学部長に就任するのは、ヤフーの企業内大学「Yahoo!アカデミア」学長で、40万部を超えるベストセラー『1分で話せ』の著者としても知られる伊藤羊一氏。起業家精神の育成を目的とした同学部は、どのような学生を想定し、どういったカリキュラムを準備しているのか――。(聞き手・教育新聞編集部長 小木曽浩介)

コロナ禍で実施が困難となっている修学旅行。やむを得ず中止を決めた学校では、オンライン上の仮想空間を活用して、教室にいながら疑似体験をするなどの取り組みが行われている。特集の後半では、そうした事例を取材しながら、ICTによる距離や空間を超えた学びの可能性を探った。(全2回)

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実施が困難となっている修学旅行。団体での宿泊や移動を伴い、観光地などを巡ることでの感染リスクへの懸念、授業時間数の確保などの理由で、中止を決めた学校も多い。そんな中、さまざまな工夫で実施にこぎ着けた学校もあれば、修学旅行に代わる活動を実施した学校もある。各地の試行錯誤を通じて「修学旅行」の意義や在り方を考える。

新型コロナウイルスの影響で、これまで通りの活動が困難になったPTA。各地のPTA協議会など、64組織が加盟する「日本PTA全国協議会」では、コロナ禍をどのように捉え、今後の活動の在り方を考えているのか。特集の後半では、清水敬介会長に、これからのPTA活動の在り方や目指す方向性などをインタビューした。

「いずれこの形は限界が来ると思った。変えるなら今しかない」さいたま市南区にある市立大谷場東小学校(内山一幸校長、児童535人)でPTA会長をしている福戸美帆さんはそう語る。

教育系スタートアップ企業のLX DESIGNが開始したサービス「複業先生」は、人手が欲しい学校と、学校の仕事に興味がある人をつなぐプラットフォームだ。 最近ではキャリア教育をはじめ、外部人材を登用したい学校が増えているが、学校側が特定分野の最先端で働く人を探すのは難しいという課題があった。そこで、学校と経験豊富な民間人材をマッチングするサービスをスタートさせた。

新型コロナウイルスの感染拡大は、これまでの仕事のやり方を変える転機にもなった。職場体験学習をはじめ、さまざまな形で行われてきたキャリア教育も、オンラインの活用などにより新たな可能性が広がっている。ウィズコロナ時代をどう生きるか――。答えのない問いと向き合う子供たちをサポートすべく、企業などと連携しながら、新しいキャリア教育の在り方を模索する現場の取り組みを追った。

「下着は白に限る」「髪を黒く染めてくるよう指導する(黒染め指導)」などの「ブラック校則」。社会問題としての世論の高まりを受けて、今、当事者である子供たちが声を上げている。多くの人にとって「非合理的」「時代遅れ」と映る学校のルールを見直すためには、どんな戦略が必要なのか。各地の動きから、これからの校則のあるべき姿を探った。

コロナ禍でコミュニケーションの取り方やストレス解消が課題となる中、にわかに注目を集めているのが家族や友達、ペットのような存在として振る舞うロボット「LOVOT(ラボット)」だ。最先端のテクノロジーが詰まったこの家族型ロボットは、教育現場での活用もすでに始まっている。ラボットは子供たちにとってどのような存在で、成長にどんな影響をもたらすのか。活用している小学校や保育園を取材した。

コロナ禍によって実施が困難になっている教育実習。教育新聞の読者を対象にした調査では、今年度に教育実習を予定していた学生らが大きな不安を抱えている様子が浮き彫りとなった。そんな中、教員志望者が学校現場を知る機会をつくろうとするさまざまな動きが、大学や教育委員会の間で出始めている。

「教師の卵」たちにも、コロナ禍は大きな影響を与えている。学校の一斉休校により、春に予定されていた教育実習のほとんどが実施できなくなり、文科省は8月、やむを得ない事情があれば今年度の教育実習の全部または一部を、大学の科目で代替できる特例措置を通知した。その結果、どのような状況が起きているのか。教育新聞では大学生の読者を対象にアンケートを実施し、今年度の教育実習の実施状況や教員志望者の意識を調べた。

学校をターゲットにした爆破予告が相次いでいる。10月16日には和歌山県新宮市の問い合わせフォームに「市内の高校2校や小中学校10校に火炎弾を撃ち込む」といった脅迫メールが届いた。市は予告日である20日、標的とされた学校を臨時休校にする措置をとった。この他にも、全国各地で学校や児童生徒の安全を脅かす「脅迫メール」が続発するという、“異常事態”が続いている。

ネットやSNSが台頭する現代、私たちは「自分なりの視点」を喪失しつつあるのではないか――。話題の書籍『13歳からのアート思考』の著者であり、中学校・高校の美術教師をしてきた末永幸歩氏はそう指摘する。自分なりの視点を思い出すカギは「アート思考」。

文科省が来年度予算の概算要求に、少人数学級の実現を盛り込んだ。1学級当たりの生徒数を減らせば、それに見合う教職員の確保が必要になる。現在の教員定数は、児童生徒数の自然減に合わせ、教職員数も機械的に減らしていく仕組みになっているが、文科省はこれを現行水準の教職員数を維持するように変更し、財政負担を増やさないようにしながら、児童生徒に対する教職員の割合を改善していこうと考えている。

自校の児童生徒がわいせつ被害に遭っているかもしれない――。その時、適切な行動がとれるだろうか。特に大切なのが、発覚直後の被害者の安全確保や専門機関との連携だ。被害者に配慮した正確な事実調査は、裁判の行方や被害者の心身の回復を左右するだけに、きわめて重要になる。とはいえ、起きてからでは遅いのも事実だ。性犯罪を未然に防ぐ取り組みや、子供がSOSを出しやすい環境づくりが普段から求められている。

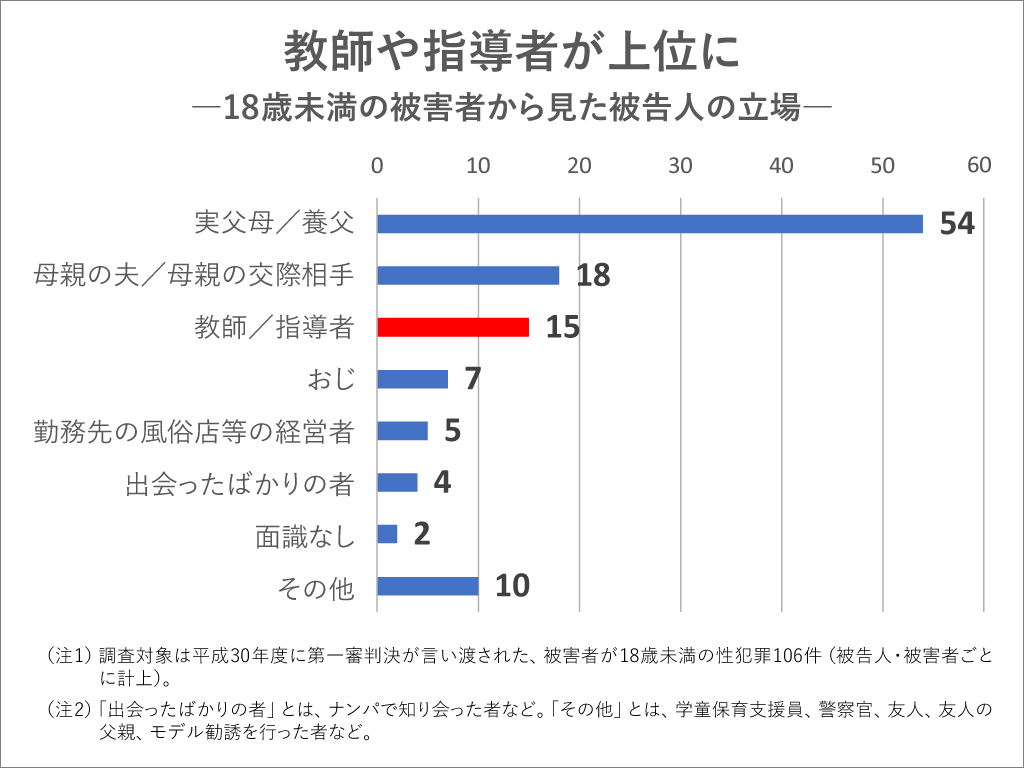

教員による児童生徒へのわいせつ行為の事例が相次いでいる。被害者を長期にわたって苦しめるこうした性犯罪に対し、政府は対策強化の方針を打ち出した。中でも注目を集めるのが、懲戒免職処分で免許が失効した後も3年がたてば再取得できるという現行の法律を、より厳しく見直すという点。

土曜日の午後、東京都中野区にあるビルのワンフロアに、子供たちが宿題やワークブックを手に続々とやってきた。ここは子供の貧困対策に取り組むNPO法人「キッズドア」が運営する学習支援プログラム「みらい塾」。月に2回、経済的に厳しい家庭の子供たちが、宿題やテスト対策などの勉強に取り組む場だ。子供たちにとっては学び場であると同時に、仲間や学習支援ボランティアと過ごす大切な居場所でもある。

コロナ禍は、家庭にもさまざまな影響をもたらしている。特に、突然の一斉休校は、ひとり親家庭や経済的に困窮している家庭に大きな打撃を与え、今後、子供の貧困問題の深刻化が懸念される。昨年に閣議決定された子供の貧困対策大綱では、学校のプラットフォームとしての機能を強化し、リスクを抱えている子供を早期に発見し、関係機関と連携して対応することがうたわれている。

With/Afterコロナ時代のオンライン教育をテーマに行われた教育系YouTuberの葉一氏と、教育界のノーベル賞といわれる「グローバル・ティーチャー賞」のファイナリストである髙橋一也氏(工学院大学附属中学校・高等学校ラーニング・マネージャー)、堀尾美央氏(滋賀県立米原高等学校総務課主任)、正頭英和氏(立命館小学校教諭)によるオンラインでの座談会。

With/Afterコロナ時代のオンライン教育をテーマに行われた、教育系YouTuberの葉一氏と、教育界のノーベル賞といわれる「グローバル・ティーチャー賞」のファイナリストである髙橋一也氏(工学院大学附属中学校・高等学校ラーニング・マネージャー)、堀尾美央氏(滋賀県立米原高等学校総務課主任)、正頭英和氏(立命館小学校教諭)によるオンラインでの座談会。

毎年4月に新学期が始まる日本。1~3月生まれのいわゆる「早生まれ」の子供は、クラスの中で相対的に年少になる。とりわけ未就学児や小学生では、数カ月の発達の差が教育活動に影響するのではないかと、保護者の心配の種になることも。東京大学の山口慎太郎教授らは今年7月、早生まれの子供は同じ学年の中で、長期にわたって不利な状況に置かれることを統計的に明らかにした。

教育系YouTuberのパイオニア的存在の葉一氏と、教育界のノーベル賞といわれる「グローバル・ティーチャー賞」のファイナリストである髙橋一也氏(工学院大学附属中学校・高等学校ラーニング・マネージャー)、堀尾美央氏(滋賀県立米原高等学校総務課主任)、正頭英和氏(立命館小学校教諭)が、オンライン教育の在り方や今後の学校教育について考えた座談会が、7月18日にオンラインで行われた。

学校での新型コロナウイルスの感染が各地で起こる中、感染者に対する差別をなくすためにどうすればよいかを高校生が自分事として考える取り組みが、自由学園男子部中等科・高等科(更科幸一部長、生徒215人)、同女子部中等科・高等科(佐藤史伸部長、生徒227人)で行われている。

未来の学校はどんな姿をしているのだろうか――。東京学芸大学は8月、東京都文京区の竹早地区にある附属校をフィールドに「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」を始動させた。さまざまな企業が教員とタッグを組み、最先端の技術を駆使したユニークな実証実験を行うと同時に、自治体と連携して公立学校に展開可能なモデルにすることも視野に入れている。

7年8カ月続いた安倍晋三政権が終わり、9月16日にも国会での首相指名選挙を経て、新政権が発足する。教育政策にどのような影響があるのか、元文部科学副大臣・前文部科学大臣補佐官で、東京大学と慶應義塾大学で教える鈴木寛教授に聞いた。

7年8カ月という憲政史上最長となった安倍晋三政権が幕を閉じる。安倍首相は第一次内閣で教育基本法改正や教育再生会議の設置を行い、2012年末に政権の座に返り咲いてからも、教育改革に強い関心を寄せてきた。その中には、在任中に計画から実行に至ったものもあれば、事実上の暗礁に乗り上げてしまっているものもある。

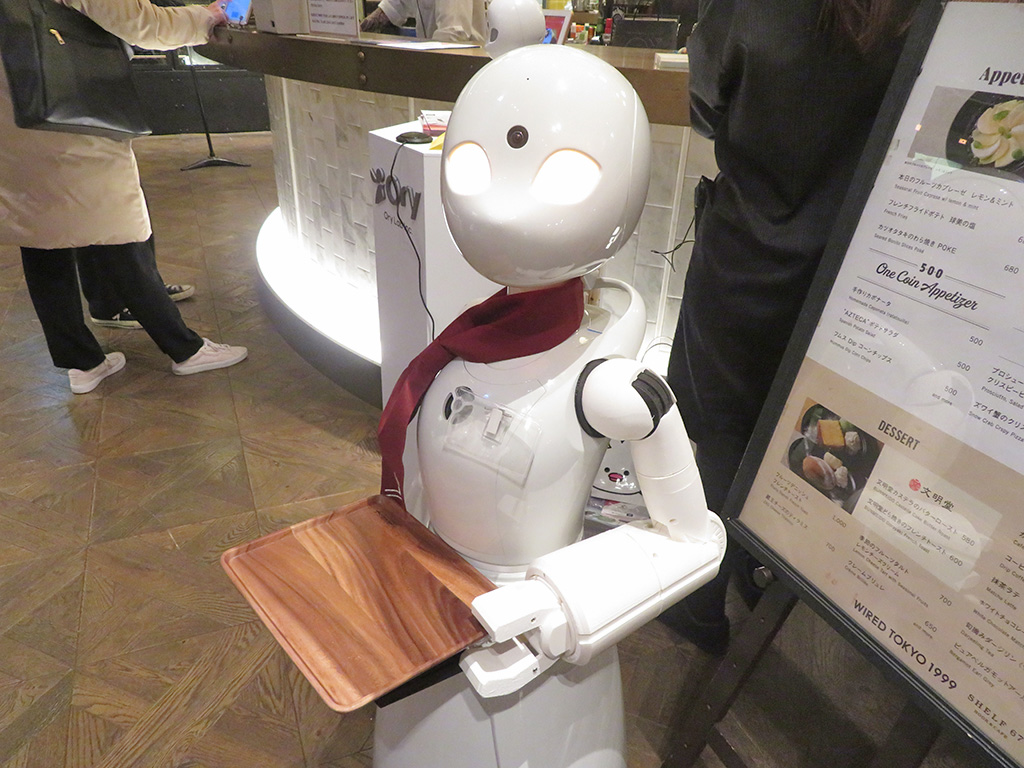

障害などにより外出が困難な人に、社会参画の機会を広げるツールとして注目される分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」。最近では学校に導入され、まるで教室に本人がいるかのような形で遠隔授業を行うケースも出始めている。分身ロボットを活用した特別支援学校での遠隔授業の取材から、学校教育の新たな可能性が垣間見えてきた。

開始から10年以上が経過した全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)。今年は新型コロナウイルスの影響で中止となったものの、中学校での英語実施やCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)の検討などが進められている。