私を信じてくれてありがとう――。10月5日のユネスコの「世界教師の日」にちなみ、子供たちが教師に日頃の感謝の思いを伝える催しが広まっている。昨年、「教師の日」広報大使に就任した元AKB48メンバーでタレントの増田有華さんは、教師への感謝を直接伝えることが大切さだと話す。増田さんにとって、教師はどういう存在だったのか。闘病生活を続ける恩師とのエピソードや学校教育への思いを語ってもらった。

松岡正剛さんに探究学習のヒントを聞く新年のインタビューは、日本人の読解力低下について、国語を巡る東西文化のデバイド(格差)まで深く掘り下げた説明で始まった。文字をもたなかった日本に漢字が到来した弥生時代から万葉時代にかけ、日本人は国語に革命的な変化を起こして日本語を成立させることに成功した。

学校現場で1人に1台貸与するタブレット端末の整備が進みつつある。政府が12月に決定した経済対策「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」では、2023年までに小中学校で全ての児童生徒が1人1台の端末を持ち、活用できる環境の実現が盛り込まれた。 本特集では、いち早く1人1台タブレットを実現させた自治体や学校への取材を踏まえ、導入のポイントや課題などを伝える。

今年10月、神戸市立小学校の教員による男性教諭への暴行・いじめが発覚し、その醜悪な内容に全国から驚きの声が上がった。一方、現場教員などからは「程度の差はあるが、特異な出来事ではない」との意見も聞こえてくる。本特集の第2回となる今回は、一連の出来事に対する神戸市の対応などの続報、現場教員の声、有識者が考える問題の背景などから、解決策を探る。

大人には子供たちが安心して学校に通えるように、協力していじめをなくす義務がある――。いじめ被害に苦しむ子供たちに向けた書籍『こども六法』の著者、山崎聡一郎さんは、全国の学校を講演活動で回りながら、いじめの撲滅を訴える。そんな山崎さんに、いじめ問題について学校が抱える課題や、教師一人一人が心にとどめておくべきことを聞いた。

研究主任として、従来の校内研究を根本から問い直してきた東京都大田区立松仙小学校の松村英治教諭。改革によって学校全体にどのような変化が生まれたのか、またその遂行にあたってはどんな課題や葛藤があったのか。インタビュー最終回では、校内研究改革の成果と課題を聞くとともに、同校が独自に開発してきたツールとシステム、若手教師を支える取り組みにも迫った。(全3回)

教師の授業力を高めるためには、教員間で授業を見合う環境をつくることが必要――。そうした認識の下、校内研究の協議会の進め方や授業の見方を変えることで、教師が学び合う関係を生み出してきた東京都大田区立松仙小学校の研究主任・松村英治教諭。インタビューの2回目では、授業を見合うことが必要だと思ったきっかけや、周りからの信頼を得るために実践してきたことについて聞いた。(全3回)

政府が2023年度までに全ての小学生と中学生に1人1台端末を整備する方針を盛り込んだ経済対策を閣議決定した。学校のICT環境が一気に改善する可能性があり、AI教材への注目度が一気に高まりそうだが、いまの学校現場でAI教材の威力を実感している教師はまだまだ多くない。

形骸化しがちな校内研究を「教員が主体的に学び合う場」へと改革し、注目されている学校がある。東京都大田区立松仙小学校では2015年度から、生活科と総合的な学習の時間を中心とした研究に取り組んでおり、研究主任の松村英治教諭がそれをけん引している。教員8年目と若手ながらリーダーシップを発揮し、校内研究を改善してきた松村教諭に、インタビューの第1回では、改革の目的について聞いた。(全3回)

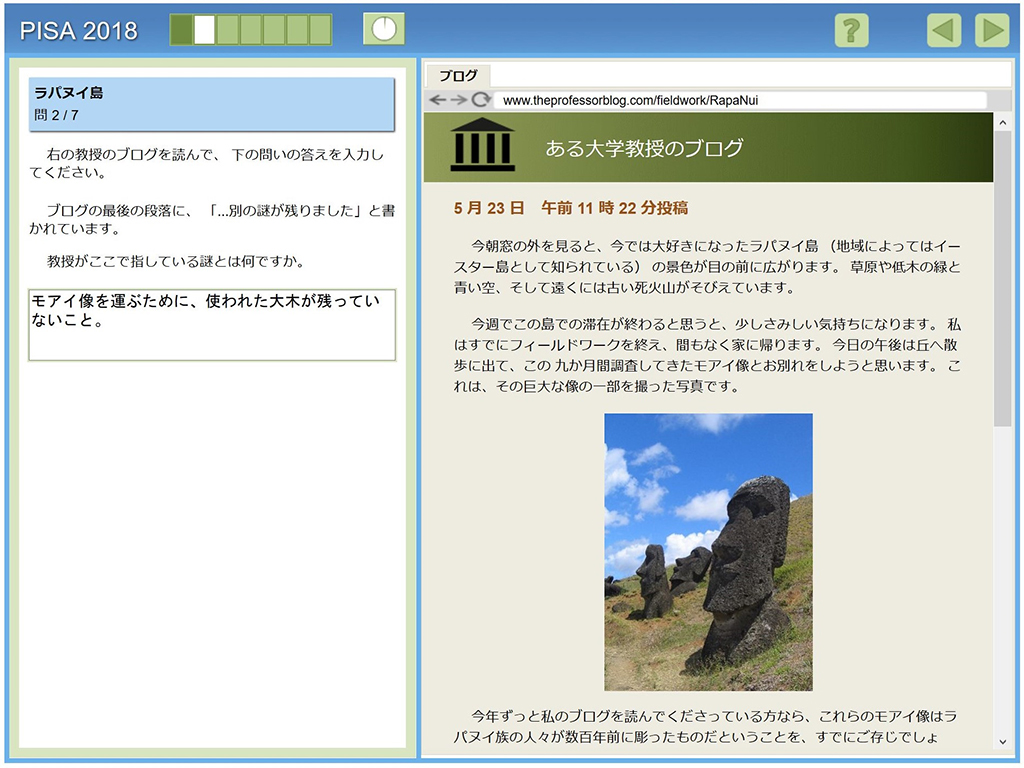

経済協力開発機構(OECD)による生徒の学習到達度調査(PISA)2018で、日本は科学的リテラシーと数学的リテラシーで世界トップクラスを維持したものの、読解力では国別順位や平均得点が15年の前回調査と比べて低下した。国立教育政策研究所がまとめたPISA2018の報告書から、日本の特徴と課題を探る。

日本と米国で40年間にわたって生徒たちと過ごし、米国における日本研究と日本における米国研究に取り組んだ、米スタンフォード大学国際異文化教育研究プログラム(SPICE)代表のゲイリー・ムカイ博士。このほど同学で教育新聞のインタビューに応じ、自身の教育哲学について明らかにするとともに、同研究プログラムの取り組みと、日本とスタンフォード大学における高校生向けのオンライン講座について語った。

学校では子供たちが教室や廊下、トイレ掃除をすることが「当たり前」であり、「よきこと」と考えられているが、それは本当に「当たり前」なのか。さまざまな学校の常識に法的な視点を入れると、どのように考えられるのか。学校における諸問題に法律、子供の人権などの視点から斬り込んできた憲法学者の木村草太氏と、学校業務改善アドバイザーで教育研究家の妹尾昌俊氏(教育新聞特任解説委員)の対談、最終回。

「私立へ移ろうと決めたのは、公立で体を壊したから。精神的にも追い込まれていた」――。そう語るのは、関東の町立小学校に約10年間勤務した後、フレネ教育をベースとする私立小学校に転職したA教諭(女性)だ。

「公立と私立、教員が働きやすいのはどっち?」――。弊紙電子版の読者投票(Edubate)で6月17日からこう問い掛けたところ、1万2000人を超える読者の閲覧があった(7月12日午後7時現在)。6~7月といえば、教員志望者が各自治体の採用試験に向けて、追い込みをかける時期。また、新年度に入って3カ月近くがたち、職場環境の見定めが進む時期でもある。

横浜市は2018年度より、小学校高学年における「チーム学年経営」を推進している。今年度までに計32校を「高学年チーム力強化推進校」に指定。児童の心の安定、学力向上、教員の負担軽減を狙いとした、小学校高学年での「教科分担制」の取り組みを始めている。研究推進校として「教科分担制」を導入している同市立港北小学校(大嶋照美校長、児童796人)での取り組みを取材した。

小学校高学年における「教科担任制」についての議論が活発化してきた。教育新聞電子版「Edubate」では、7月1日から実施した読者投票「あなたは、小学校高学年においては教科担任制と学級担任制、どちらがいいと思いますか?」に、約1600の回答が寄せられ、75%が「教科担任制」を選択。教科担任制導入への期待の高さを示す結果となった。 そこで教育新聞では、2018年度より「教科分担制」の取り組みを始めている横浜市を取材した。教科分担制は教科担任制の一種といえ、教科担任制が「特定の教科を専門的に指導する」のに対し、教科分担制は「複数の教科を分担して指導する」方法。同市教委担当者に導入の経緯や、導入後の児童や教員の変化について聞いた。 <hr /> <h5><strong>「チーム・マネージャー」を配置</strong></h5> 横浜市では18年度から市内小学校8校を「高学年チーム力強化推進校」に指定し、児童の心の安定、学力向上、教員の負担軽減を狙いとして、高学年に「教科分担制」を取り入れた。今年度は新たに24校を加え、合計32校を研究推進校に指定している。 「教科分担制」は、複数の教科を分担して指導する方法で、年度途中で担当する教科の変更も可能としている。どの教科を分担して行うか等については、各校の状況に合わせて一任している。 同市の取り組みの特徴は、原則として学級担任を持たない「チーム・マネージャー」(学年主任)を配置していることだ。……

川崎スクールバス襲撃事件の発生から約1カ月。カリタス小学校は6月から授業を再開しているが、児童らと保護者をはじめとする関係者の多くが、いまも心に深い傷を負った状態だ。神奈川県教育委員会からの要請で、発生当日とその後の打ち合わせ、緊急保護者会に臨んだ臨床心理士の大草正信(おおくさ・まさのぶ)氏に、児童生徒の「急性ストレス反応」への対処など、緊急事案発生時における教育現場のとるべき対応について聞いた。