新型コロナウイルスの感染防止対策の抜本的な改善策として、学校現場から少人数学級の実現に期待が高まっている。有志の教育学研究者らが署名活動を展開し、萩生田光一文科相も実現に意欲を見せるなど、秋の来年度予算案の概算要求を視野に入れた動きが出てきた。

コロナ禍の緊張感と制限が伴った1学期を何とか越え、「短い夏休み」に入った学校現場。しかし新型コロナウイルス感染症の猛威は都市部のみならず、全国各地に再び広がりを見せ、予断を許さない状況が続く。感染リスクや慣れない学校生活の疲れを抱えながら、今年の夏休みをどう過ごし、2学期に向けどのような心持ちで挑むべきだろうか。

各地の学校が短い夏休み期間に入り始めた。しかし専門家からは、教員のメンタルヘルスの悪化は「夏休み明けが要注意」といった指摘もある。 教員はどのように今年の夏休みを過ごし、新学期をどんな心持ちで迎えるべきだろうか。感染拡大が続く首都圏にある2つの小学校に現場の様子を聞くほか、自身の経験を踏まえ教員の心の健康について啓発する追手門学院小学校講師の多賀一郎氏と、公立学校共済組合九州中央病院の十川(そがわ)博メンタルヘルスセンター長に話を聞いた。

長い休校期間を経て学校現場が動き始めてから、およそ2カ月が経過した。夏休みの短縮や制限のある学校生活、校内の消毒作業など、以前からは想像もつかない新たなスタイルの学校運営が求められている。児童生徒たちへの影響もさることながら、この混乱下で奮闘し続ける教職員のメンタルヘルスも悪化が危惧されている。

新学習指導要領が重視する「探究」とその「方法」を考える当連載。第5回を担当する松岡正剛事務所ディレクターの太田香保氏は、「編集知」を取り上げる。なんらかの特質や特徴によって情報を分類整理する「分類知」に対して、「編集知」はそれまでになかった情報の組み合わせによって、新しい関係性や意味やイメージを発見し、創出していく方法的知識だという。

この7月も豪雨が各地で甚大な被害をもたらしたように、水害や地震など、もはや、いつどこでどのような災害が起きても不思議ではない。長年、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されてきた静岡県に生まれ育ち、「自分の命を自分で守れる子供を育てたい」と教師になった中川優芽教諭。しかし、いざ子供たちに防災教育をしてみると、「このままでは自分は子供たちの命を守ることができない」と迷いが生まれたという。

特定の教室を持たず世界中を旅しながら学ぶ高校、インフィニティ国際学院。この学校を自ら立ち上げた大谷真樹学院長は、コロナ禍で混乱する学校現場に向けて、海外の学校情報の発信や、教師向けのコミュニティーの立ち上げなどの活動を積極的に展開してきた。「日本の教育の混乱から身を守るには、戦略的に国外逃亡して世界級の視野と経験を身に付けよう」と子供に呼び掛ける大谷学院長に、これから日本の学校と教師は何を目指すべきなのかを聞いた。(全2回)

新型コロナウイルス感染拡大の波が、首都圏や大阪などを再び襲っている。東京では7月15日、感染状況の警戒レベルを最も高い「感染が拡大している」に引き上げた。全国で長期にわたった一斉休校の影響で児童生徒の学びの遅れが深刻な中、感染の第2波に見舞われた地域では学校活動と感染対策をどう両立させたらいいのか。 教育新聞が「強まる第2波への警戒感 再び一斉休校すべき?」をテーマに13日から募っている「Edubate」の読者投票では、15日現在、「地域で感染第2波が来た場合、再びその地域の学校を一斉休校にすべきだと思いますか?」の問いに、「思う」が65%に達し、「思わない」の24%を大きく上回る。 一方で、大阪府が感染の第2波、第3波が起こっても原則として一斉休校を求めない方針を打ち出すなど、多くの自治体は学校関係者から感染者が出ても休校措置は必要最小限に抑え、感染対策を徹底しながら学びの遅れを取り戻そうと苦心している。 <hr /><h5><strong>学びの遅れに最大限配慮する姿勢の都教委</strong></h5>都教委は6月19日付で、都立学校の「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン」を改訂した。臨時休校に関しては、「学校の再開後、再度、感染者が増加する事態が想定される」と、厳しい現実を直視した上で、「今後、新型コロナウイルスとともに社会で生きていくためには、感染リスクはゼロにはならないという認識に立ち、感染症対策の徹底と学習の保障の両立を図り、第2波に備えていくことが必要」と、学びの遅れに最大限配慮する姿勢を示している。 具体的には、児童生徒や教職員から感染の疑いがあることが判明した場合、感染がないと確認できるまで、疑いを受けた児童生徒や教職員は出席停止、自宅勤務とするが、校内での集団発生が疑われる場合を除いて、原則として臨時休校は実施しないとした。 感染者が判明した場合は、感染者の行動範囲を消毒し、校内での濃厚接触者の特定がなされるまで、原則としてその学校を臨時休校にするとしている。……

昨年4月、画期的な学習スタイルの高校「インフィニティ国際学院」が誕生した。特定の教室を持たず、生徒は世界中を旅しながら、現地の人や文化に触れ、グローバルな視点を身に付ける。同校を立ち上げた大谷真樹学院長はこれまで、「日本の学校教育の停滞」について苦言を呈してきた。そんな大谷学院長に、コロナ禍で日本と海外の教育レベルの差が浮き彫りになった今、日本の学校教育はどこに向かうべきなのかを聞いた。(全2回)

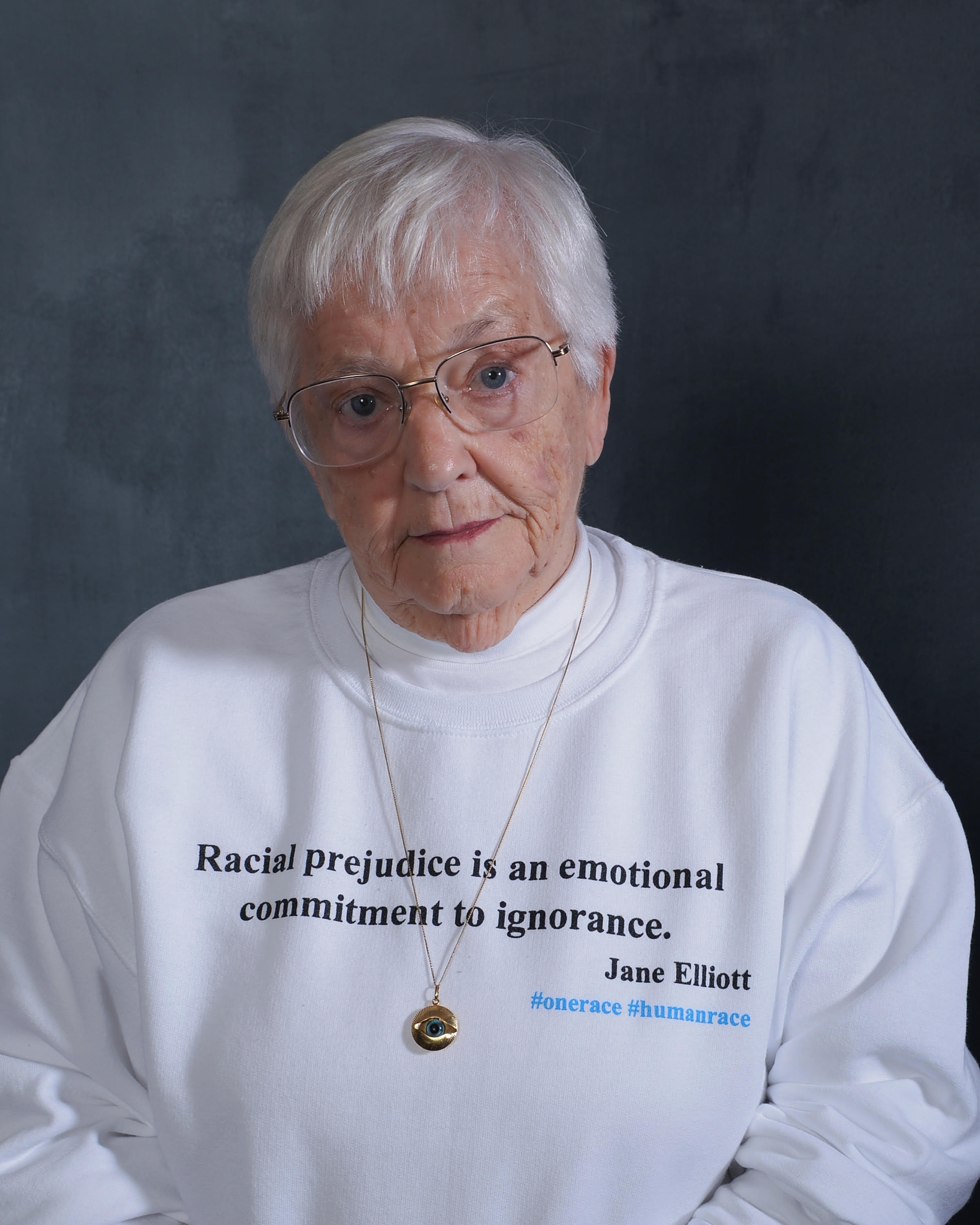

「青い目の人は茶色い目の人より優れています。青い目の子だけ5分余計に遊んでよろしい。茶色い目の子は水飲み場を使わないこと」――。1968年、白人プロテスタントの町・米アイオワ州ライスビルの小学校で、教師のジェーン・エリオット氏はある実験を行った。初日は、小学3年生の児童を青い目と茶色い目の2つのグループに分け、青い目の児童だけを優遇。

新型コロナ危機下で、スタディサプリが一気に躍進した。司令塔であるリクルートの山口文洋執行役員は「新型コロナ危機の前と比べて、新たな導入校は2倍になった」と胸を張る。これまで全国の高校の約5割が導入していたが、3月から5月末にかけては小学校から高校まで、さらに600校以上、約30万人も利用者が増えた。

6月5日に通知された「『学びの保障』総合対策パッケージ」は、突然の新型コロナウイルスの感染拡大と長期休校という非常事態に直面し、前例のない対応に追われた文科省が考え抜いた末に作り上げた、Withコロナ時代の学校運営の指針だ。取りまとめにあたった同省初等中等教育局教育課程課の滝波泰課長は「パッケージの中核は、学習活動の重点化にある。

長期休校による学習の遅れなどを取り戻すため、夏季休業を返上しての補習など現場の教職員に多大な負担が強いられる中、人材確保が喫緊の課題となっている。そんな「ピンチの学校現場」を救うため、大学生らが立ち上がり、児童生徒のサポートに乗り出した。東京大学の学生が中心となり立ち上げた「となりの大学生」もその一つだ。

「探究型学習を実践していく際に、大切なのは振り返りである。自分の思考方法を振り返り、経験に落とし込むことで、結果としてメタ認知能力を高めることができる」――。実践教育ジャーナリストで、知窓学舎塾長の矢萩邦彦氏は、こう指摘する。その思考の背景にあるのは、ジョン・デューイの方法論であり、ノーム・チョムスキーの教育論だ。

子供たちに元気よく学校へ通ってもらいたい気持ちは、教員も保護者も同じ。しかし地域の感染状況を見て、「選択的不登校」を検討する家庭が出てくる可能性がある。それに学校はどう備えるべきか。教育情報化と、学校評価・広報の効率化を実践的に研究する国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの豊福晋平准教授に聞いた。

英国での保育士時代、30分で14人のオムツを替えて、30分で14人全員を寝かせていた経験を振り返り、「これが今まで自分がやってきた一番すごいこと。本を書くよりも大変な仕事で、熟練した技術が必要だった」と、ノンフィクション『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者であるブレイディみかこ氏は語る。

新型コロナウイルスの脅威に、学校はどう対処し、どう変わっていくべきか。教育新聞では教育界のキーパーソンやイノベーターらに6つの質問(▽学びの保障をどうするか▽新型コロナから児童生徒をどう守るか▽教員の安全はどう担保するか▽このコロナ危機の教訓、反省点▽学校はどう変わるべきか▽いま学校現場に伝えたいこと)を投げ掛けた。

新学習指導要領が「主体的・対話的で深い学び」を重視する背景のひとつには、人工知能(AI)やロボットの台頭がある。いまの子供たちが社会の中核を担う頃、その多くが現在は存在しない職業に就いている可能性が高い。そうした予測不可能な未来に対応できる資質・能力を子供たちに身に付けさせるために、学校教育は何ができるのか。連載第3回は、リクルート・ワークス研究所所長の奥本英宏氏が担当する。

新型コロナウイルスの脅威に、学校はどう対処し、どう変わっていくべきか。教育新聞では教育界のキーパーソンやイノベーターらに6つの質問(▽学びの保障をどうするか▽新型コロナから児童生徒をどう守るか▽教員の安全はどう担保するか▽このコロナ危機の教訓、反省点▽学校はどう変わるべきか▽いま学校現場に伝えたいこと)を投げ掛けた。

OECD(経済協力開発機構)の生徒の学習到達度調査(PISA2018)では、日本の子供の読解力低下が大きくクローズアップされた。この問題に対し、日本の教育界はどう向き合えばよいのか――。日本の学校のプリント学習に警鐘を鳴らす新井紀子・国立情報学研究所教授に、インタビューの第2回では学校教育への処方箋について聞いた(全2回)。

昨年公表されたOECD(経済協力開発機構)の生徒の学習到達度調査(PISA2018)では、日本の生徒の読解力低下が大きく報じられた。本当に子供たちの読解力は低下しているのか。読解力を高める必要があるなら、学校には何が求められるのか。2019年のビジネス書大賞を受賞した『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)の著者である新井紀子・国立情報学研究所教授にインタビューした(全2回)。

脳科学を活用した教育環境や指導方法に関する東京都千代田区立麹町中学校(工藤勇一校長)の校内研究発表会が先月、文科省内で行われた。同校では、教育目標である「自律」と「尊重」に焦点を当て、脳神経科学の専門家である青砥瑞人氏(DAncing Einstein代表)の協力のもと、2年間にわたり研究実践を進めてきた。

新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)による政府からの突然の休校要請で、特別支援学校は難しい判断を迫られた。福祉サービスなど、休校中の居場所を確保できなかった児童生徒の受け入れを求められたからだ。各校はどのように対応したのか。特別支援学校の現場を取材した。

「給料を稼ぎたいのだったら、教員でなくて他の仕事をやった方がいい。重要なのは情熱を注げるかどうかだ」「そのためには児童生徒一人一人と深く語り合い、何を望んでいるのかを理解しないといけない」と、経営コンサルタントでビジネス・ブレークスルー(BBT)大学学長の大前研一氏は語る。深刻化する教員不足と教員採用倍率の低下を、大前氏はどう見ているのか。

新学習指導要領が重視する「探究」とその「方法」をテーマに、方法の学校・イシス編集学校の学びを経て各方面で活躍するメンバーがいまの教育課題を突破する見方やヒントを伝える連載「探究と方法」。第二回、金蘭千里中高国語科教師の川野貴志氏が担当する。

総合的な深い学びを重ね、先行き不透明な時代を生きる。子供も大人も同じ課題に向きあっている。方法の学校・イシス編集学校の学びは年齢を問わない。ニュースも教室の声も教科書も全てを情報と捉え、生き生きと動かす方法=編集力を研鑽する。新連載「探究と方法」では、「問い」に始まり発想・思考・表現力を徹底的に「稽古」するユニークな同校での学びを経て……

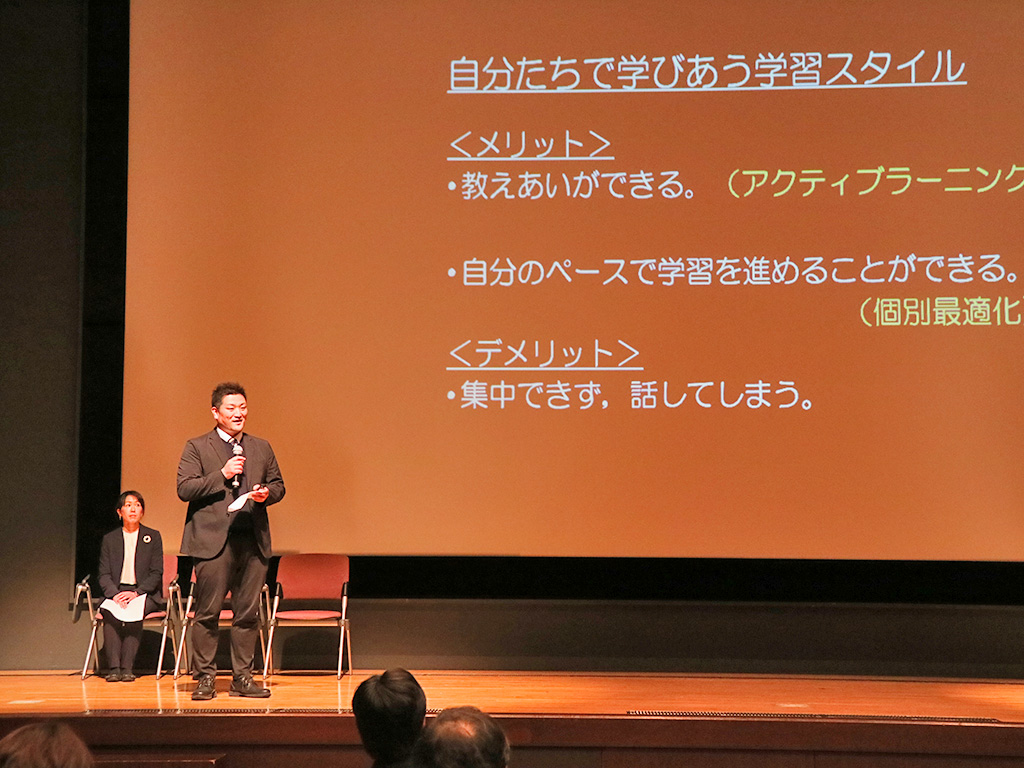

中教審が教育課程の基幹となっている標準授業時数の見直し論議に着手した。教員の働き方改革が問われる一方、EdTechの活用で効率的に知識・技能を習得する可能性が広がり、授業の質的な改善が大きな課題として浮上してきたことが背景にある。こうした変化を示す先行事例が、東京都千代田区立麹町中学校(工藤勇一校長)が経産省の「未来の教室」実証事業として取り組んできたAI教材、キュビナ(Qubena)の活用だ。

GIGAスクール構想が打ち出されたことで、児童生徒用コンピューターの「1人1台」が現実になろうとしている。そんな中、早くから1人1台やプログラミング教育の可能性に注目し、校長として取り組んだのが東京都小金井市立前原小学校の前校長、松田孝氏だ。昨年3月に校長を辞職後は起業し、各地の教育改革の支援に駆け回っている。