新型コロナウイルスによる一斉休校後の第2波から第5波にかけて、小学校、中学校、高校とも「感染経路不明」の割合が増加していたことが1月18日、文科省の集計により明らかになった。デルタ株に見舞われた昨年7月5日~12月31日の期間、小学校での「感染経路不明」の割合は25%に、中学校は35%、高校は45%、特別支援学校は32%に達していた。

経団連は1月14日、これからの大学に関する提言「新しい時代に対応した大学教育改革の推進―主体的な学修を通じた多様な人材の育成に向けて―」を公表した。各大学はSociety5.0や少子化に対応し、生き残りをかけて機能強化を図るべきだとしたほか、家庭の経済力にかかわらず、意欲と能力があれば誰もが大学教育を受けられるようにするための修学支援新制度の拡充を求めた。

大学入学共通テストの会場である東京大学本郷地区キャンパス前で、1月15日に起こった刺傷事件を受けて末松信介文科相は18日、被害を受けた受験生2人に対し「受験機会の確保に最大限の対応をしたい」と述べ、新型コロナウイルスの感染者を想定して設けた救済措置を含め、意向確認を行う考えを改めて示した。

性教育に特化した無料イラスト素材集のサイト「性教育いらすと」が、このほど公開された。避妊具や性感染症、生理、LGBTQ+など、性教育で扱うテーマのイラストが450点以上、掲載されている。性教育の授業などで、無料で活用できる。

第208回国会が1月17日召集され、岸田文雄首相は衆参両院の本会議で、首相就任から初めてとなる施政方針演説を行った。演説では、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染急拡大を踏まえ、「お子さんの感染も多く見られる」として、12歳未満の子供の希望者にワクチン接種を進める考えを示すとともに、学校の対応として「休校時のオンライン授業の準備を進める」と表明。

1月15日と16日に実施された2022年度大学入学共通テストについて、大手予備校が同16日、予想平均点を公表した。ベネッセコーポレーション・駿台予備学校、河合塾とも昨年度より大幅な難化を予想。数学、理科、国語などを中心に10点以上、平均点が下落するとみている。

和歌山県は1月17日までに、普通科高校である県立串本古座高校に、宇宙専門のコース「宇宙探究コース」を新設すると発表した。宇宙に関心を持つ生徒を県内外から呼び込み、2024年度の開設を目指す。同県によると、公立高での宇宙専門コースの設置は全国初。同校のある串本町では、宇宙関連企業「スペースワン」がロケット発射場を建設して小型ロケットの打ち上げを目指しており、宇宙分野と親和性が高いという。

高校の1人1台端末活用についてのオンラインイベントが1月14日に開催され、大阪府東大阪市の近畿大学附属高校の乾武司教諭が登壇し、端末を活用した具体的な授業デザインや評価の在り方などについて報告した。同イベントは大塚商会が主催した。

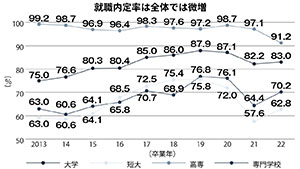

文科省と厚労省が1月14日に公表した「大学等卒業予定者の就職内定状況調査(昨年12月1日時点)」によると、大学生の就職内定率は83.0%で、コロナ禍の影響で落ち込んだ前年同期より0.8ポイント上昇した。短期大学や専門学校も同じく上昇したが、高等専門学校はマイナスとなった。

新型コロナウイルスの感染拡大による一昨年の長期一斉休校の期間中、家庭学習で課された宿題について、「よく分からなかった」と答えた子供の割合は、非大卒の親が多い家庭ほど高く、親がシングルマザーで非大卒の世帯ではさらに高くなる傾向があることが、東京大学大学院の中村高康教授や早稲田大学の松岡亮二准教授らが1月14日、中教審初等中等教育分科会で報告した調査結果で明らかになった。

文科省は来週開会する通常国会に提出する「教育職員免許法の一部改正案」で、教員免許更新制が廃止される施行日を今年7月1日と盛り込む方針を決め、1月14日、自民党文科部会で説明した。これによって7月1日以降に免許の期限を迎える教員は免許状更新講習を受講する必要がなくなり、実質的に来年度から免許状更新講習が不要となる見通しとなった。

明日1月15日から始まる大学入学共通テストに先立ち、末松信介文科相は14日、新型コロナウイルス感染者への救済策を試験直前に公表したことについて、閣議後会見で説明した。文科省は今週11日に、共通テストの本試験・追試験ともに受験できなかった受験生は、各大学の個別試験のみで合否判定するなどの対応を各大学に要請。

地域と連携した探究的な学びを展開していることで知られる岩手県立大槌高校(継枝斉校長、生徒149人)は1月12日、これまでの探究の学習成果を発表する「地域協働研究協議会」をオンラインで開催した。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指して昨年6月に公布された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」について、政府は1月14日、法律の施行日を4月1日とする政令を閣議決定した。文科省は同法の施行を見据えてすでに、児童生徒への性暴力等による免許状失効者への再授与の条件をより厳格化した基本指針案を作成しており、施行日に合わせて運用を始める方針。

東京都教委はこのほど、工業高校の改革を目指す「Next Kogyo START Project」に関し、中高生からの意見募集を始めた。新しい学校の名前や工業高校で学びたいことなど、幅広くアイデアを募っている。期限は1月21日まで。

オミクロン株による新型コロナウイルスの感染が急拡大する中、東京都教委は1月13日、2022年第1回定例会で今後の緊急対応について報告し、「これまで以上に緊張感を持って、基本的な感染症対策の徹底とオンライン活用による密を避ける工夫などにより学校運営を継続する」との方針を示した。

コロナ禍の大学生の学びの実態などを把握しようと、文科省は1月13日、全国の大学生や短大生を対象とした「全国学生調査」を今月末から来月にかけて実施することを公表した。調査は一昨年度に続いて2回目。今回はコロナ禍で各大学が導入したオンライン授業の実施状況や、学生の受け止めなども質問項目に加えた。

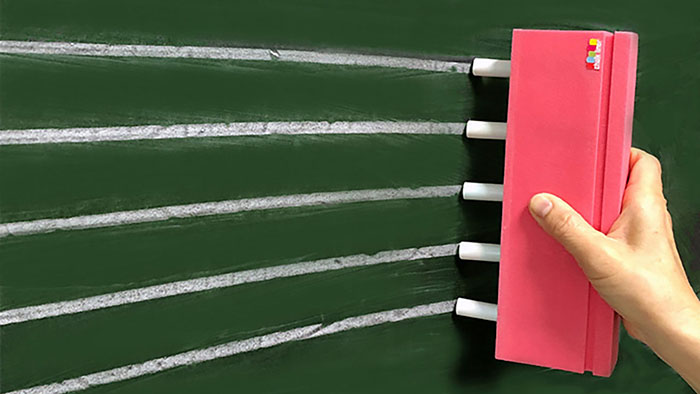

音楽や外国語の板書での教師の悩みを解決する教具が、注目を集めている。大阪府で「どれみ教材開発」の代表を務めている長岡雅子さんは、小学校の教員をしている息子の相談事をきっかけに、黒板に複数の線を一度に引ける教具「チョークライナー」を開発。特許も取得して、現在では全国の小中学校などで活用が広がっている。

大学教授らでつくる「入試改革を考える会」(代表・大内裕和中京大学教授)は1月13日、文科省で会見し、大学入学共通テストへの「情報」の拙速な導入に反対する声明を出した。受験生の負担が増えることや専任教員の不足、地域格差が大きいことが背景。

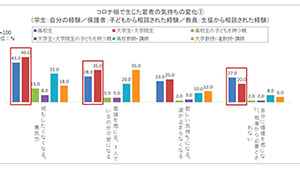

コロナ禍の生活が若者の将来への不安に与える影響を日本赤十字社が調査したところ、約半数の若者が無気力状態になったことが、このほど明らかになった。将来の社会生活に対する不安では、約3割が「新しい人間関係を築くのが困難」「コミュニケーションスキルが身に付かない」と感じており、自粛生活や休校、リモート中心の学生生活により、通常であれば身に付けられたであろう社会性や対人スキルが得にくい環境であったことが伺える結果となった。

大学入学共通テストの本試験が今週末に迫る中、文科省が新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて各大学に通知した受験機会の確保について、同省は1月12日、受験生に向けた追加説明(Q&A)を同省ウェブサイトで公開。

新型コロナウイルスのオミクロン株による感染が急拡大している現状を受け、文科省は1月11日、高校入試で追検査の機会や調査書などの書類のみによる選考を実施し、受検機会を確保するよう、高校の設置者などに通知した。また無症状の濃厚接触者に別室での受検を認めることを改めて要請するとともに、感染状況が深刻化して試験を延期する場合についても検討・準備しておくことなどを求めた。

高校での合理性のない校則や性自認を無視した制服制度により、生徒が学校生活で息苦しさを感じているとして1月7日、高校生の団体が文科省を訪れ、末松信介文科相に宛てた意見書を提出した。同日、文科省で記者会見を行ったメンバーは「要望を通して、一人一人がレッテルを貼られずに、自分らしく生きられる社会、その人らしく個性を出せる社会になれば」と語った。

新型コロナウイルスのオミクロン株による感染が急拡大する中、文科省は1月11日、無症状の濃厚接触者が中学、高校、大学などの入学試験を受験する場合、一定の条件を満たした上で、タクシーやハイヤー、海上タクシーの利用を可能としたことをホームページ上に記載するとともに、受験生がタクシーを確保できない場合の相談窓口を設置した。

教育格差の是正を目的に米国で始まった子ども向けテレビ番組「セサミストリート」は、今、日本を含む世界各国で、その地域の課題に対応した教育コンテンツとして進化を続けている。そんなセサミストリートが展開する教育イノベーションについて、セサミストリートなどの教育番組を制作するNPO団体セサミワークショップ日本代表の長岡学さんが超教育協会主催のオンラインシンポジウムで講演した。

新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」による感染が急拡大する中、末松信介文科相は1月11日の閣議後会見で、学校での学びの保障と入学試験の受験機会の確保について、当面の対処方針を明らかにした。初等中等教育分野では、対面とオンラインの組み合わせにより、「学びの継続を図ることが大変重要」と強調。

オミクロン株の急速な拡大を受け、文科省は1月11日、新型コロナウイルスへの感染などで大学入学共通テストの本試験、追試験のいずれも受験することができなかった場合は、各大学の個別入試のみで合否判定するよう、各大学に要請する方針を明らかにした。近く各大学に通知する。中高の入試についても、追試験の実施や書類のみによる選考を検討するなどの柔軟な対応を改めて求める。

GIGAスクール構想による1人1台端末の整備が小中学校に比べて遅れている高校での環境整備を促そうと、末松信介文科相は1月11日の閣議後会見で、整備が遅れている8県の知事に直接、電話で対応を求めたことを明らかにした。また同日、牧島かれんデジタル相と連名で、都道府県教委などに対し、国の臨時交付金なども活用して全高校生が1人1台端末環境で学べるよう整備を促すメッセージを発信した。