コロナ禍による長期休校を経験した昨年度に、児童生徒の不登校と自殺が過去最多を記録した問題行動調査の結果を巡り、中教審初等中等教育分科会は10月28日、オンライン会合を開いて意見交換を行い、学校現場の委員から「休校期間中の昨年4月に中学校に入学した生徒には、いまだに不登校が多い。

国立教育政策研究所は10月28日、教育改革国際シンポジウム「これからの世界における教育データの可能性を探る」をオンラインで開催した。「国際数学・理科教育動向調査」(TIMSS)を実施する、国際教育到達度評価学会(IEA)の研究者らが登壇。同調査のデータを基に、日本の成績向上が協働学習の広がりと関連しているという分析や、新たに導入されたコンピューター使用型調査の展望などが報告された。

学校安全推進計画の改訂について議論している中教審初等中等教育分科会学校安全部会は10月27日、第7回会合をオンラインで開き、第3次計画で新たに盛り込むべき内容として、児童生徒を狙った性犯罪・性被害の防止や、新型コロナウイルスの感染症対策と安全対策の両立などについて検討した。

長期化するコロナ禍の社会や学校現場について「学校も親も大変で、子どもに目が向いていない」と、大阪市立大空小学校初代校長の木村泰子氏は警鐘を鳴らす。また、「コロナ以前とコロナ以後の学校の最上位目標が同じであっていいわけがない」とも指摘する。これまでの当たり前が通用しなくなったコロナ禍において、学校は何を問い直し、具体的にどんな行動を起こせば良いのか――。

「DXで変わる教育現場の今」をテーマにしたオンライン記者発表会が10月28日、開催され、愛知県の公立高校でのスタディサプリを活用した実践事例が報告された。導入後の生徒の変化や、勉強に苦手意識を持つ生徒に対するモチベーションツールとしての活用法などが紹介された。

今後の教育データの利活用に向けたロードマップの策定を進めているデジタル庁は10月28日までに、教育データの利活用に関する意見募集を始めた。教育データを利活用する上での留意点や、教育データの蓄積・流通の仕組みを構築する上で必要なことなどを尋ねる。

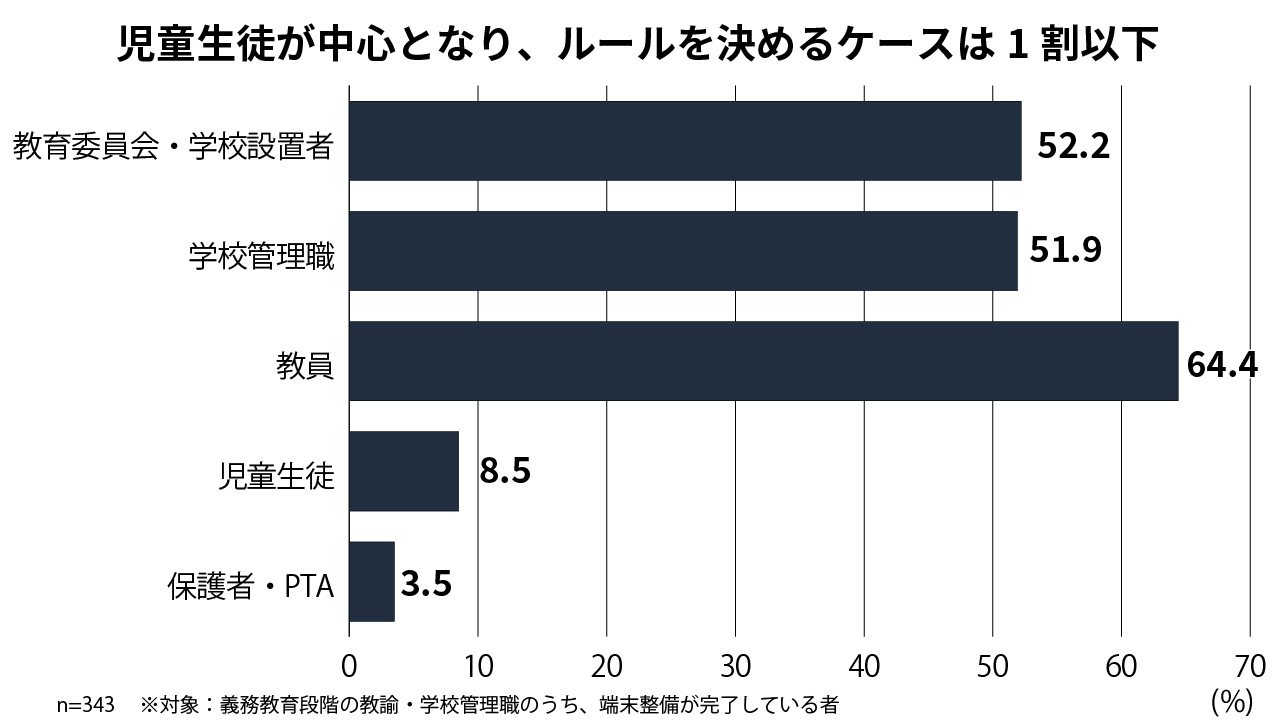

GIGAスクール構想では、児童生徒が鉛筆やノートなどの「文房具」と同じように、自由な発想で端末を活用できるようになることを目指している。そんなGIGAスクール構想の「主役」に、今の子供たちはなれているだろうか。教育新聞が10月初旬、教員・学校管理職を対象としたアンケートで、端末の管理ルール作りや活用スタイルを尋ねたところ、児童生徒が主体的に関与したり、判断したりして使うケースはまだまだ少数派だった。

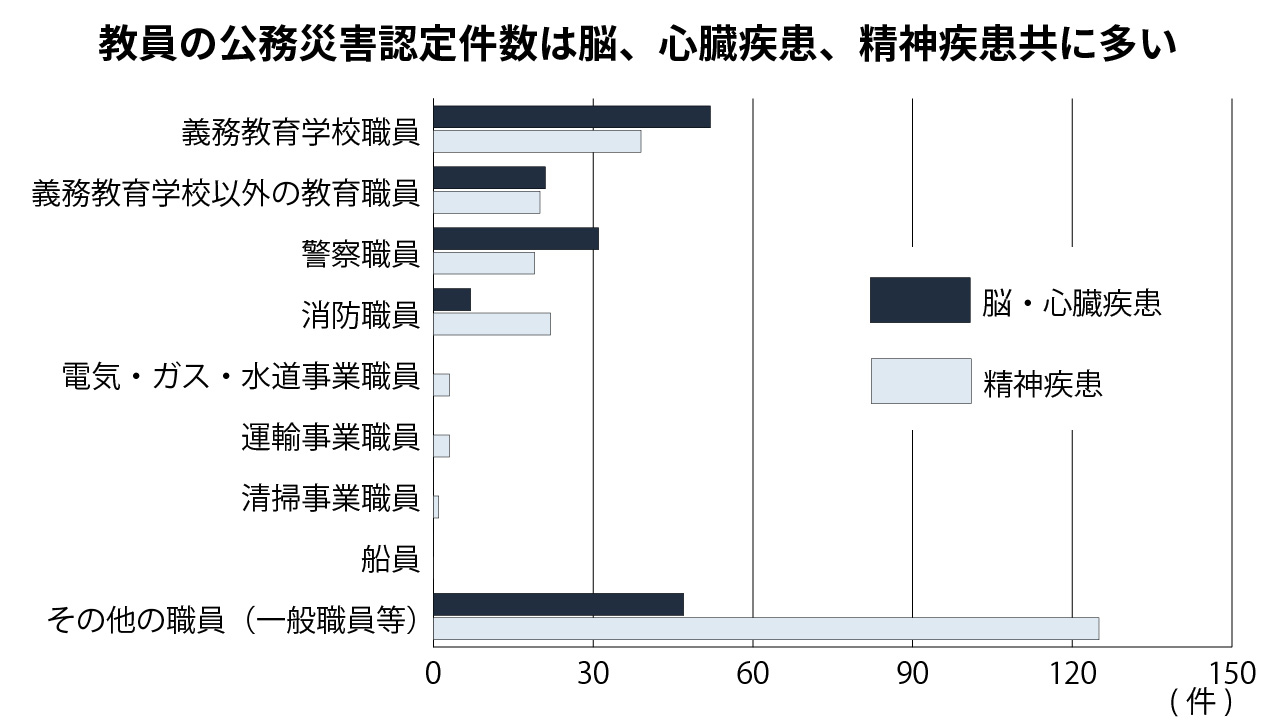

政府は10月26日、過労死等防止対策推進法に基づく今年の「過労死等防止対策白書」を閣議決定した。昨年度における地方公務員の公務災害の認定件数で、教員は脳・心臓疾患、精神疾患共に他の職種と比べて依然として多く、民間でも「教育、学習支援業」は、月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合が高い業種の一つになるなど、教育関係業務の従事者の過労死リスクが浮き彫りとなった。

子供たちの探究力を育てる具体策などについて検討している、文科省など3府省でつくるワーキンググループ(座長・藤井輝夫東京大学総長)の第3回会合が10月27日、内閣府で開かれ、探究学習を進めるための「財源の確保・再配分」を中心に議論が交わされた。

全国知事会文教・スポーツ常任委員会委員長の浜田恵造・香川県知事は10月27日、末松信介文科相とオンラインで面会し、「GIGAスクール構想の着実な実施に向けた提言」を申し入れた。GIGAスクール構想で整備された1人1台端末について、ICT支援員の確保など学校現場の支援体制を拡充するとともに、全ての児童生徒がデジタル教科書を体験できるよう、実証事業の拡充を図ることを求めた。

受験生の経済的な負担を軽減するなどの理由から、国立高等専門学校機構はこのほど、来年2月に実施する入試から、受験生の自宅の最寄りにある高等専門学校などで受験ができる「最寄り地等受験制度」を本格的に実施すると発表した。全国各地に51ある高等専門学校のほか、数カ所の会場で、高専で共通の学力試験を受けることができ、遠隔地の高専を志望している受験生にとっては、試験を受けるために長距離を移動する手間が省ける。

GIGAスクール端末による学習者用デジタル教科書の可能性を探るため、茨城県つくば市教委と教科書出版社の東京書籍、デジタル教科書・教材の配信プラットフォームを運営しているLentrance(レントランス)はこのほど、学習者用デジタル教科書から学習履歴を収集し、指導改善や評価に活用する実証研究をスタートすると発表した。

教職の魅力をツイッターなどで発信するため、文科省が今年3月に開始した「#教師のバトン」プロジェクトについて、末松信介文科相は10月26日の閣議後会見で、「現時点では続けたいと考えている」と継続する意向を示すと共に、「政策を策定していく上で、私は一つの根拠にしたい」と述べ、学校現場の声を政策に生かすツールとして重視していく考えを明らかにした。

通信制高校を巡る環境の変化に応じた教育方法や学習支援体制の在り方を検討している文科省の調査研究協力者会議(座長・荒瀬克己教職員支援機構理事長)の第2回会合が10月26日、オンラインで開かれ、公立と私立の通信制高校の校長を務める委員から現状や課題が報告された。

外国人学校などの保健衛生環境の在り方を検討している、文科省の有識者会議(座長・佐藤郡衛明治大特任教授)は10月25日、第6回会合をオンラインで開き、外国人の子供への支援に当たっている研究者やNPO法人などからのヒアリングを行った。

友達は必要か――。そんな答えのない問いを考える道徳の授業が10月26日、東京都千代田区の暁星小学校(吉川直剛校長)で行われ、クイズ番組への出演で有名な伊沢拓司さんらQuizKnock(クイズノック)のメンバーが、6年生の児童らと一緒にディスカッションしながら、答えのない問いをつくり、その答えを議論するプロセスの中で思考を深める活動を行った。

少子化の進む地域での保育所・保育士の課題を巡り、厚労省は10月25日、オンラインで開いた検討会の第5回会合の席上、保育所が地域の子育て支援機能を担い、保育所を利用していない子育て世帯でも、保育に関する情報提供や相談・助言を受けられる体制づくりを打ち出した対応案を提示した。保育所保育指針の次の改訂でも、こうした地域の子育て支援についての記載を充実させる方針。

小学4・5年生の社会科で扱う都道府県の特徴を楽しく学べるようにと、共栄大学の伊藤大河准教授の研究室は10月26日、かわいらしいイヌやネコのイラストで知られるミューズワーク(ねこまき)とコラボレーションした地理教育のウェブサイト「にゃんと!?また旅~地理教材編~」を公開した。

GIGAスクール端末が整備された小中学校などの教諭・学校管理職343人に、学習での活用の進展状況について教育新聞がアンケートを行ったところ、個人の特性や習熟度に合わせた学びや、児童生徒同士の協働的な学び、探究的な学びといった、新しい学びができているかについては、「そう思う」「まあそう思う」と答えた割合がそれぞれ7割ほどに上り、手応えを感じている教員が多いことが分かった。

特別支援教育に携わる教員の専門性向上が求められていることを背景に、「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議」(座長:加治佐哲也・兵庫教育大学長)の初会合が10月25日、開かれた。大学での教員養成や採用、現職教員のキャリア形成などの観点から専門性向上策を検討し、今年度末をめどに方向性をまとめる。

横浜市立鴨居中学校(齋藤浩司校長、生徒518人)と、東京都の宝仙学園小学校(日高好生校長、児童451人)は10月21日、「1人1台環境における保護者との協力連携の取り組みについて」をテーマにしたオンラインセミナーに登壇した。今年9月時の休校の危機を乗り越えた実践や、保護者と連携しながら端末活用を進めるアイデアなど、多様な取り組みが紹介された。

文科省が今年9月に公布した特別支援学校の設置基準を巡って、特別支援学校に通う児童生徒の保護者や教職員らでつくる「障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」(佐久美順子会長)が10月23日、都内で集会を開いた。

千葉県教委は10月25日までに、県内の公立学校70校(小学校35校、中学校15校、高校15校、特別支援学校5校)の教職員2172人を対象に実施した、働き方改革についての調査結果を公表した。1カ月あたりの時間外労働について、厚労省が過労死ラインと定める「80時間以上」の割合が、経験年数の浅い教職員ほど多くなる傾向が見られた。

末松信介文科相は10月22日、教育新聞などのインタビューに応じ、中学校の35人学級について「中学校での35人学級や、さらなる少人数学級を含めて、学校の望ましい指導体制の在り方を考えていきたい。いつの時代か、30人学級をきちっと目指すべきである。この目標は持つべきだ」と述べ、少人数学級の推進に意欲を示した。また、学校教育の課題を問われ、「学校の設備はものすごく進歩した。

新型コロナウイルスの感染拡大時などにオンラインを実施した場合、その日数を指導要録上「出席停止・忌引き等」の欄に記入する現行の対応について、文科省は10月22日、「出席停止・忌引き等の日数」の欄の名称を「オンラインを活用した特例の授業・出席停止・忌引き等の日数」とするなど、自治体の判断により変更することが可能だとする事務連絡を、都道府県・政令市教委に発出した。

特別支援教育の新たな学びに対応した学校施設の在り方を検討する文科省の部会が新たに設置され、初会合が10月22日、開かれた。特別支援学校の校長や施設整備の専門家など、各委員がそれぞれの視点から学校施設を巡る課題について意見を述べ、「多様なニーズに応じた施設の在り方を考えるべきだ」「医療的ケアが行える施設などを求める声もあり、環境整備を考えなければいけない」などと、児童生徒一人一人のニーズに応じたきめ細かい支援の必要性を指摘する声が相次いだ。

相模原市の、相模湖にほど近い小規模校2校で10月22日、オンラインでつながり、協働的な学びを目指す国語の授業が行われた。参加したのは市立内郷中学校(河上隆校長、生徒49人)、同北相中学校(守屋和幸校長、生徒77人)の1年生で、「無人島に何か一つ持っていくとすれば、何を持っていくか」というテーマのもと、相手が伝えたいことを理解し、自分と相手の意見の共通点・相違点を踏まえて、考えをまとめることを目指した。

第72回全日本中学校長会(全日中)研究協議会静岡大会が10月21、22日の2日間に渡り、開催された。会場の静岡県浜松市のアクトシティ浜松をホスト局に、1000人を超える全国各地の委員らがオンライン経由で参加した。全日中として初となるオンラインでの研究協議会となったが、Zoomのブレイクアウトルーム機能を使った分科会の開催や、投票機能を活用した決議など、工夫を凝らした環境で参加者は学びを深めた。