児童発達支援センターや放課後等デイサービスの質の向上などを検討していた厚労省の「障害児通所支援の在り方に関する検討会」は10月13日、第8回会合をオンラインで開き、これまでの議論を踏まえた報告書案について大筋で了承した。障害のある児童生徒が放課後や学校の長期休校中に通う放課後等デイサービスの中には、専ら学習塾や習い事に類似したサービスを提供しているケースもあるとして、運営基準の厳格化を求めた。

文科省が10月13日に発表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(2020年度)」の結果で、新型コロナウイルスの感染を避けるために長期欠席(30日以上)した児童生徒が、小中高で合わせて3万人を超えていたことが分かった。不登校なども含めた長期欠席者数は過去最多となり、新型コロナウイルスの感染拡大が拍車を掛けた形となった。

学校における2020年度のいじめ認知件数が51万7163件となり、前年度に比べ9万5333件(15.6%)減少したことが10月13日、文科省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになった。児童生徒1000人当たりの認知件数は39.7件(前年度46.5件)だった。

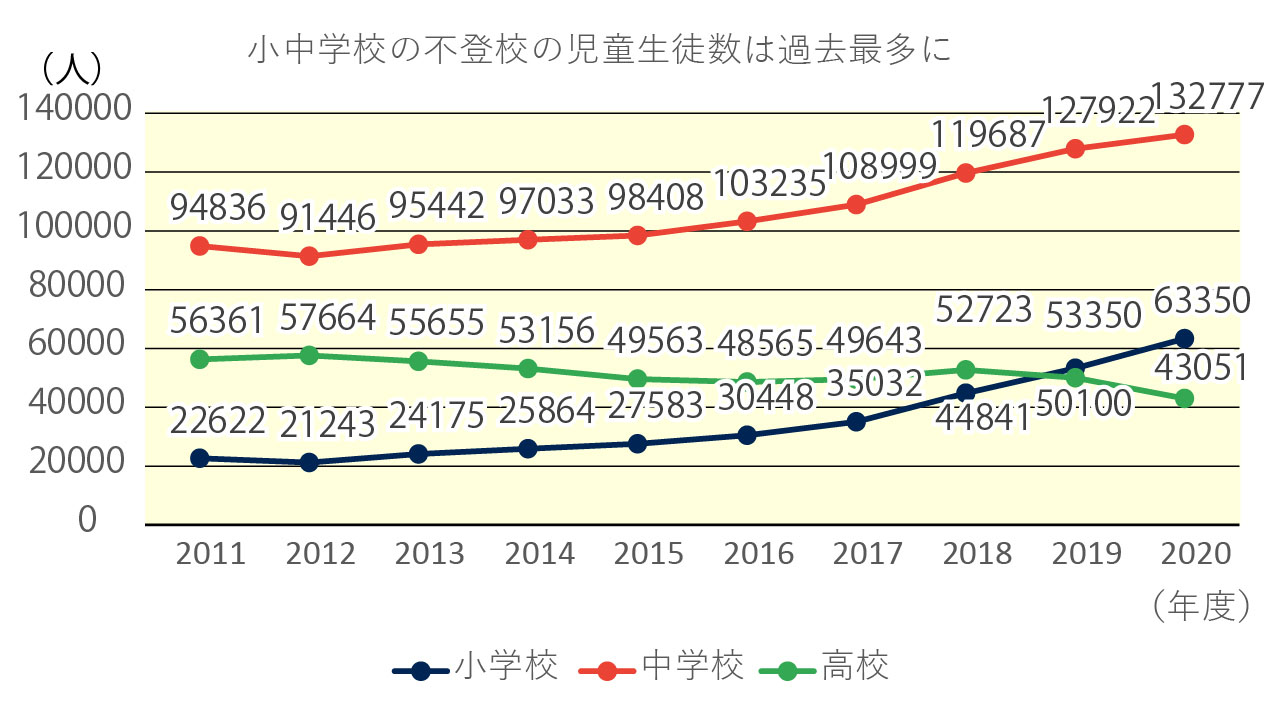

文科省が10月13日に発表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(2020年度)」で、小中学校の不登校の児童生徒数が19万6127人に上り、8年連続で増加して、過去最多となったことが分かった。児童生徒1000人当たりの不登校数は20.5人(前年度18.8人)。一方、高校で不登校の生徒は4万3051人で2年連続の減少となった。

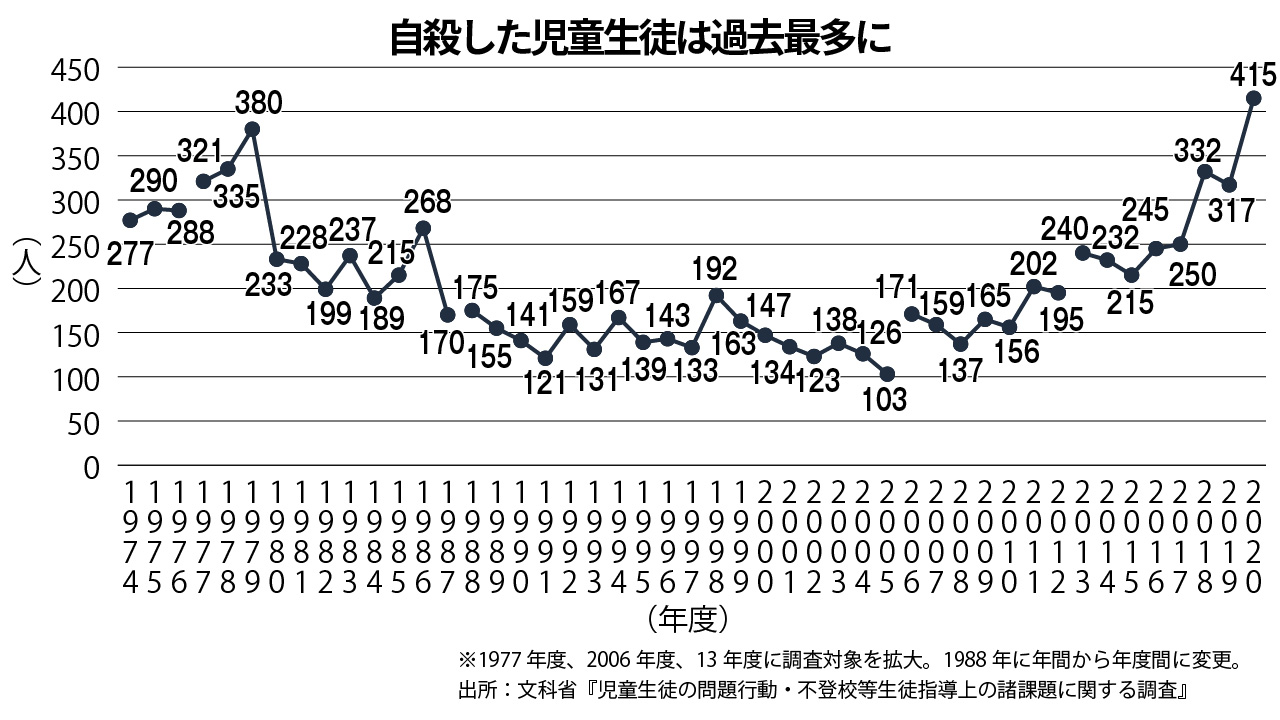

2020年度に小中高から報告のあった児童生徒の自殺者数が415人となり、調査開始以来最多となったことが10月13日、文科省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになった。自殺した児童生徒の数は小学校7人、中学校103人、高校305人。自殺の背景は「不明」が半数を超えて最多となり、対応の難しさが課題となっている。

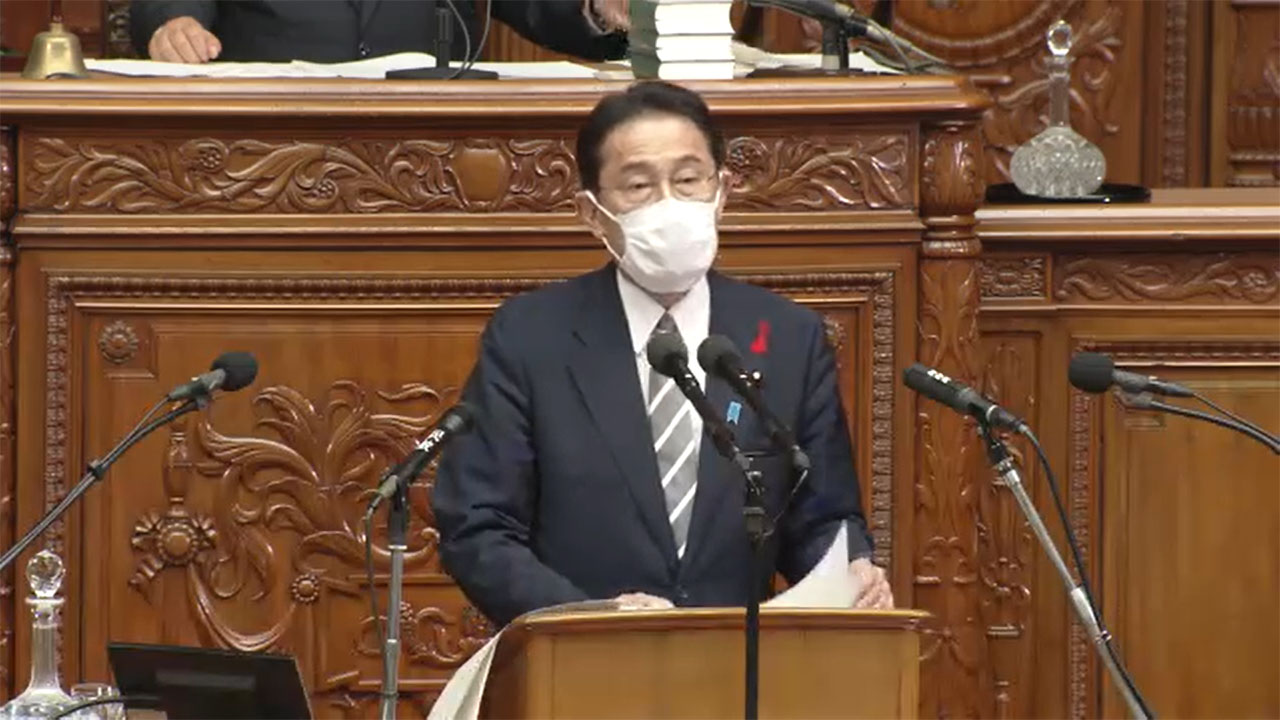

岸田文雄首相は10月13日、参院本会議の代表質問で、子供の性被害に関連して、保育士や塾講師などの子供と接する職種についても「性犯罪歴がないことの証明書を求めることを検討する」として、日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の導入に積極的な姿勢を見せた。

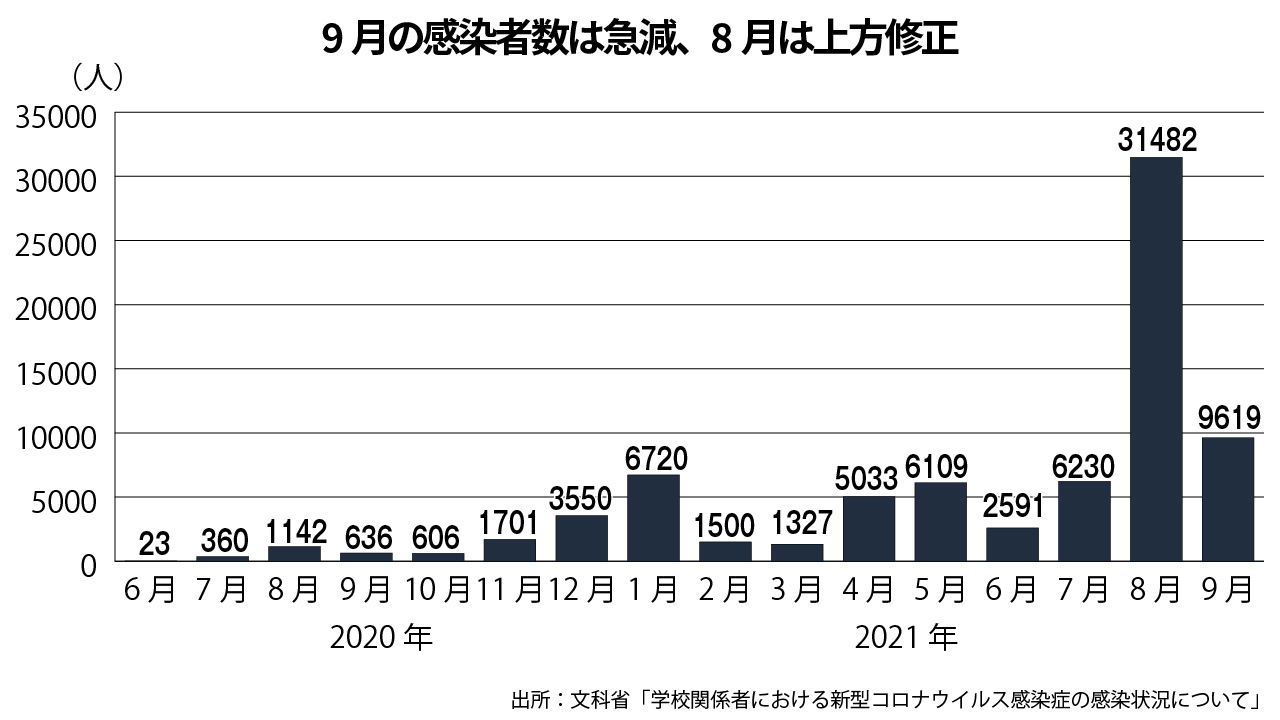

今年9月の児童生徒の新型コロナウイルス感染者数は9619人となり、8月(3万1482人)と比べて3分の1以下の水準にまで急減したことが10月13日、文科省の集計で明らかになった。学校が本格的に再開した昨年6月から今年9月末までの間に、幼児・児童生徒の感染者数は7万8627人、教職員は7290人となった。

全国の20政令市で作る指定都市市長会は10月12日、新型コロナウイルスへの感染不安からオンライン授業を受けた場合、「出席停止・忌引き等」として取り扱われることについて、児童生徒や保護者に戸惑いや不満があるとして、文科省に取り扱いの見直しを求める緊急提言を行った。

自民党は10月12日、衆院選に向けた政権公約を発表した。教育分野を「国家の基本」として8つの重点政策の1つに位置付け、2022年度までに10兆円規模の大学ファンドを実現することや、「GIGAスクール構想」に基づく教育分野のデジタル化などの推進、無料でアクセスできる「教育クラウドの作成」などを盛り込んだ。

文化庁の文化審議会国語分科会は10月12日、第78回会合をオンラインで開き、日本語教育小委員会で審議されていた、日本語を母語としない人が日本語を学ぶための「日本語教育の参照枠」の報告案について了承した。合わせて、日本語教師の資格制度の導入について具体的な方針をまとめた、日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議の報告書についても検討し、日本語教育を巡る今後の具体的な施策の形が固まった。

SNSのLINEが10月11日に公表した、全国の高校生を対象にした職業に関する調査の結果で、なりたい職業のトップは「教師・教員・大学教授」だった。将来働く企業を選ぶときに重視する点では「給料/ボーナスなどの待遇がいい」「人間関係/職場の雰囲気がいい」が上位に並んだ。

国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」はこのほど、コロナ禍の影響で経済的に困っていることなどを中高生に聞いた「『コロナ×子どものまなぶ権利とおかね』ヒアリング」の報告書を公表した。6割の中高生が、自分自身や周囲に「学校にかかるお金で困っている人がいると感じることがある」と回答。3人に1人がコロナ禍の前と比べて学校の勉強が「分からない、難しいと感じることが増えた」と答えていた。

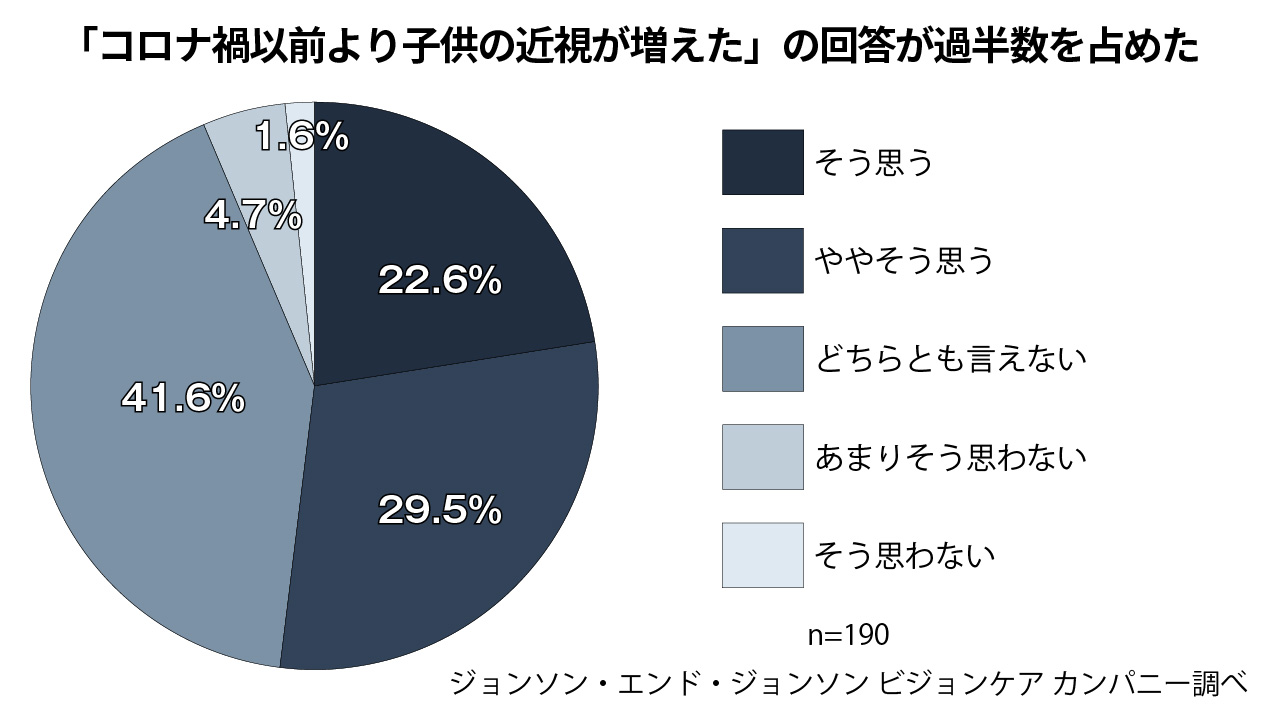

小中高の養護教諭を対象に実施したアンケート調査の結果がこのほど発表され、コロナ禍以前と比べ近視の児童生徒が増えているとの回答が52.1%と過半数を占めた。また、コロナ禍のオンライン授業の導入で、児童生徒が学校でデジタル機器を使用する時間が増えたとの回答は81.0%に上った。調査はジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンケア カンパニーが行った。

デジタル庁の発足に伴い創設された「デジタルの日」にちなみ、「未来の教室」事業に取り組む経産省とデジタル庁は10月10日、「教育DXで、子どもたちの学びはどう変わる?」をテーマにしたオンラインイベントを開催した。同事業の実証事業の事例を踏まえ、デジタル庁の教育施策に関わるキーパーソンが、DXで変わる教育のイメージを語り合った。

今年4月1日時点の待機児童数が3年連続で過去最少となったことを受け、内閣府の子ども・子育て会議では10月11日、委員から今後の保育所の在り方に関する意見が相次いだ。多くの自治体で待機児童が解消され、定員充足率が低下している状況から、委員からは「ポスト待機児童時代に入った」という指摘が出され、今後の受け皿整備を抑制すべきだという声の一方、多様な家族に門戸を開く必要性を指摘する委員もいた。

少子化や過疎化が進む地域の保育所・保育士の課題を議論している厚労省の検討会は10月11日、第4回会合をオンラインで開き、人口減少地域でどのように保育所を機能的に残していくかを話し合った。厚労省からは、定員割れを起こしている保育所で、空きスペースを地域の子育て支援のために活用するなどの多機能化を進めたり、市町村を中心に既存の保育所の統廃合や規模縮小、認定こども園への移行などを含めた地域の保育の在り方を検討したりする対応案が示された。

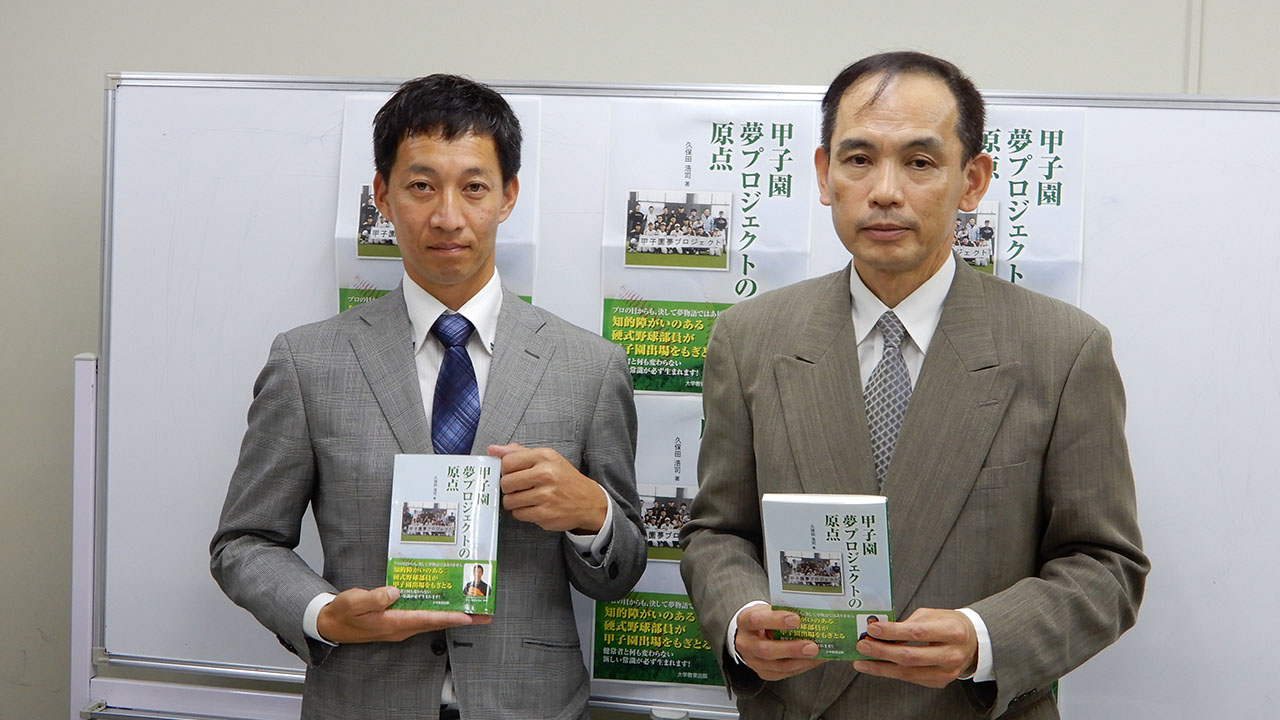

知的障害のある特別支援学校の生徒たちが甲子園を目指す道を作りたい――。今年3月、こうした思いから「甲子園夢プロジェクト」を立ち上げた東京都立青鳥特別支援学校の久保田浩司教諭が、夢の実現への思いをつづった本『甲子園夢プロジェクトの原点』を出版した。

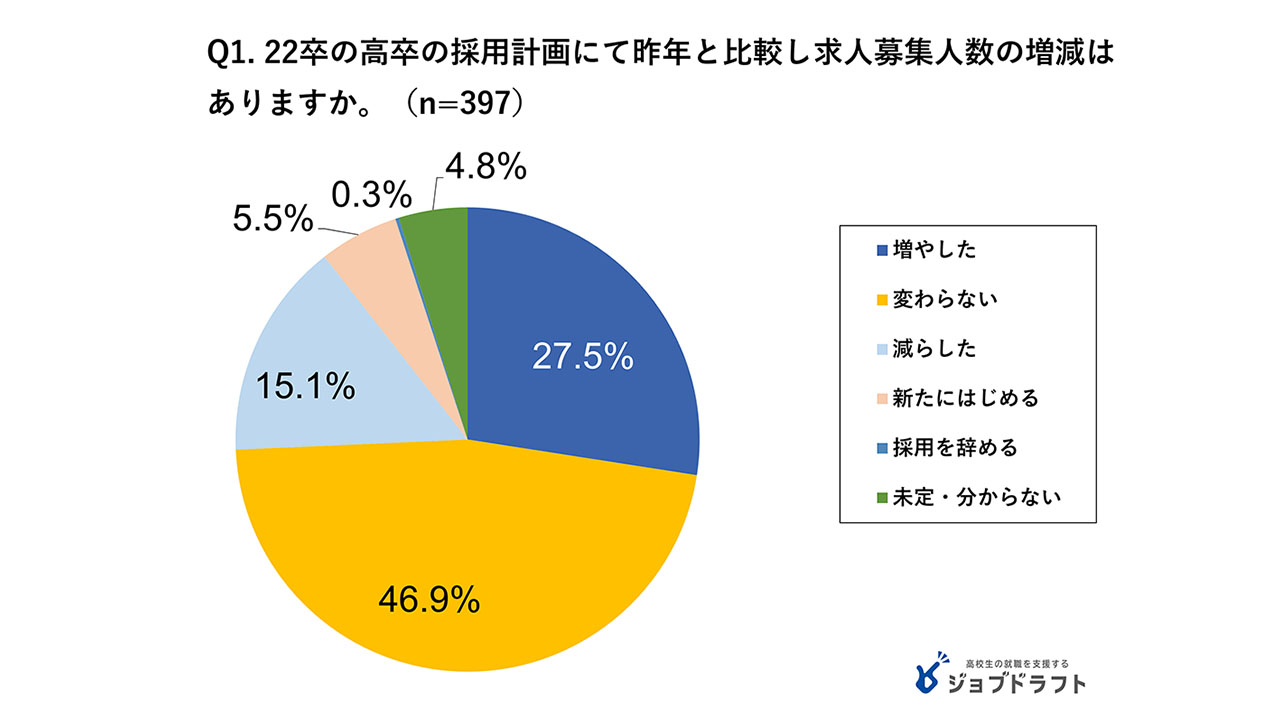

高校生の就職支援を行うジンジブはこのほど、2022年春に高校を卒業する生徒の新卒採用に関する企業の動向について、調査した結果を公表した。高校生の採用を「増やす」「昨年同様」「新たに始める」と答えた企業の新卒採用担当者は8割に上るなど、昨年に比べて企業の採用意欲が高まっている傾向が見られた。

岸田文雄首相は10月8日の閣議で、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、成長と分配の好循環による『新しい資本主義』の起動を盛り込んだ、新たな経済対策を策定するよう全閣僚に指示した。衆院選(10月19日公示、31日投開票)の政権公約として掲げ、選挙後に財源の裏付けとなる補正予算を編成し、年内成立を目指す。

岸田文雄首相は10月8日、国会で就任後初の所信表明演説を行い、「新型コロナ対応」「新しい資本主義の実現」「外交・安全保障」の3つの政策を着実に実行する方針を示した。子育て・教育関連では、新型コロナウイルスの影響を受けた子育て世帯への給付金や教育費の支援のほか、幼保小連携の強化、学童保育制度の拡充などを掲げ、「子供目線での行政の在り方を検討し、実現する」と力を込めた。

文科省の「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の下に設置された、「多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導に関するワーキンググループ(WG)」は10月8日、第2回会合を開き、生徒指導上で留意すべき児童生徒の家庭的背景について議論した。とりわけ支援・連携が困難な家庭のケースや、児童虐待・放任など法的な配慮が必要なケースについて、提要にどのような内容を盛り込むべきかがテーマとなった。

いじめ問題の解決や被害者支援などに取り組むNPO法人や大学教授らでつくるグループが10月8日、文科省で記者会見し、いじめの被害者やその保護者へのアンケート調査結果を踏まえて、いじめの認知・報告の徹底などを盛り込んだ「いじめ防止対策推進法」の改正を求める緊急提言を発表した。

東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭と練馬区立石神井台小学校の二川佳祐主任教諭がこのほど、「2030年の小学校」をテーマにオンラインでトークセッションを開催し、GIGA端末活用の実践や児童の主体性の育み方、教師としての在り方などについて語り合った。ベネッセ教育総合研究所の小村俊平主席研究員がモデレーターを務めた。

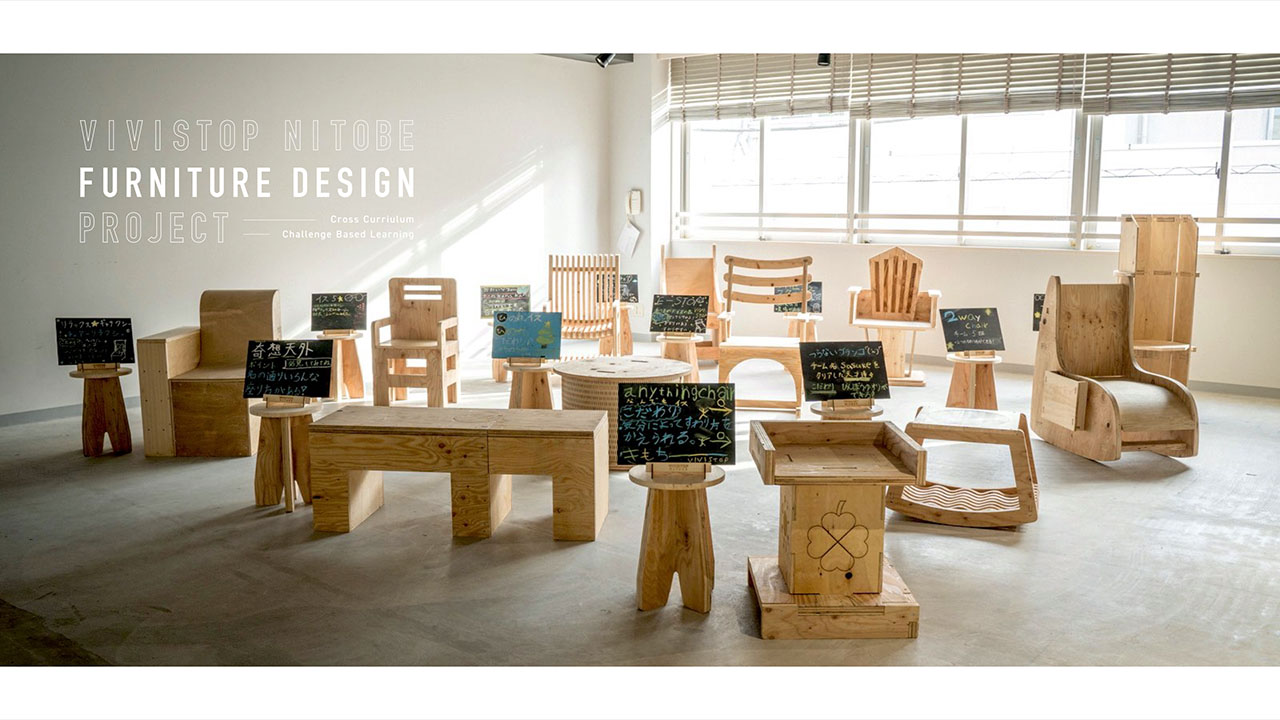

キッズデザイン協議会はこのほど、子どもが安全に使用でき、成長発達に役立つ優れた製品やサービスなどを表彰する第15回キッズデザイン賞を発表した。最優秀に相当する内閣総理大臣賞には、新渡戸文化学園の小学生が、自分たちが使いたいと思う椅子をテーマに、デザインから模型制作、組み立てまで行った「VIVISTOP NITOBE FURNITURE DESIGN PROJECT」が輝いた。

岸田文雄内閣の発足に伴い、文科省で10月7日、新旧副大臣・大臣政務官の事務引き継ぎと職員に向けたあいさつが行われた。6日の臨時閣議で副大臣・大臣政務官人事が決定し、文科副大臣に池田佳隆氏(教育、スポーツ担当)=自民=、田中英之氏(科学技術・学術、文化担当)=同=が就任した。

学校の働き方改革や子供たちにふさわしいスポーツ環境の整備に向けて、運動部の部活動の地域移行を進めるための課題を検討する文科省の有識者会議が発足し、初会合が10月7日、開かれた。

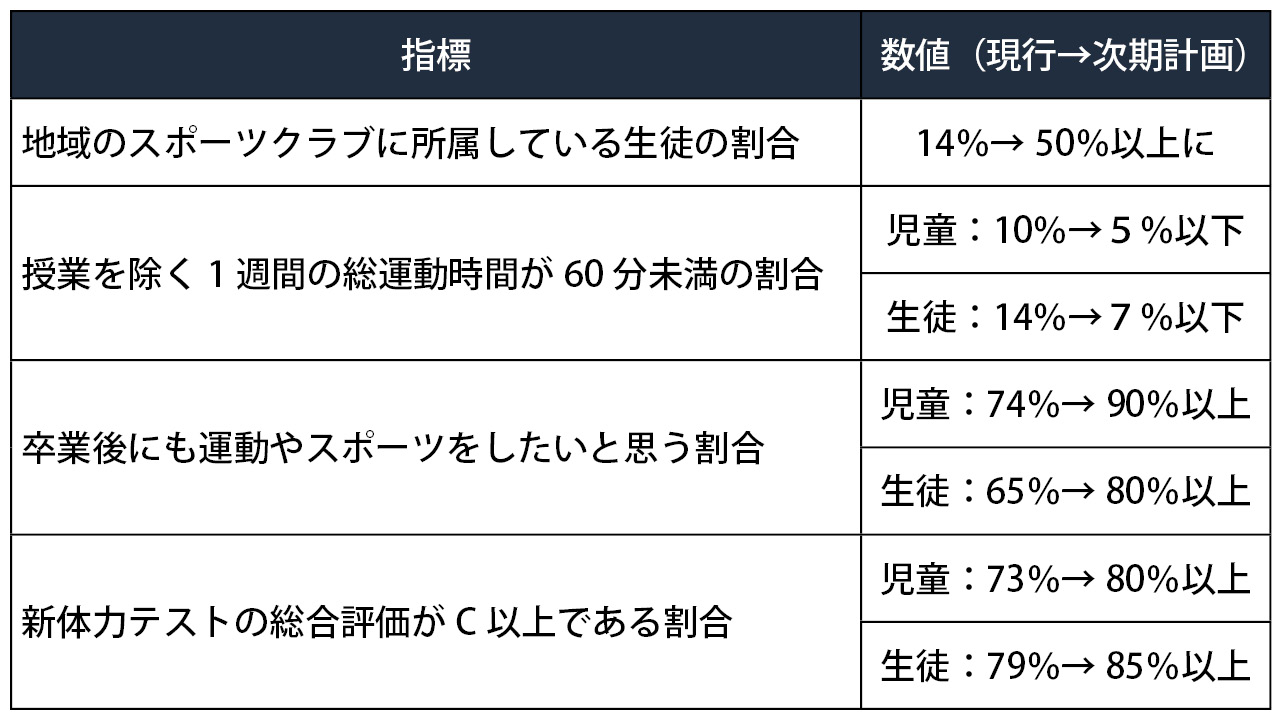

来年度からの第3期スポーツ基本計画の策定に向けた議論を行っている、スポーツ庁のスポーツ審議会スポーツ基本計画部会は10月7日、第7回会合を開き、学校体育や運動部活動、子どもの体力向上などについて検討した。

幼児教育と小学校の接続を議論する中教審の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会は10月7日、第4回会合をオンラインで開き、オブザーバー参加している幼稚園や保育所、小学校などの関係団体からのヒアリングを行った。幼保小の連携強化を歓迎する意見が相次ぎ、学校種を超えた教員や保育士による実地研修の実施を求める意見が出た。