不登校の児童生徒に対する新たな支援策を検討する文科省の有識者会議が発足し、初会合が10月6日、開かれた。この中で文科省が不登校を経験した児童生徒を対象に実施した調査結果が報告され、「最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけ」(複数回答)は、小学校では「先生のこと」(29.7%)が最多となったのをはじめ、「身体の不調」(26.5%)や「生活リズムの乱れ」(25.7%)など多岐にわたることが示された。

発達障害の可能性があるなど、通常の学級に在籍しながら特別な教育的支援を必要とする児童生徒の把握に向けて、文科省は10月5日、学校現場への実態調査に関する有識者会議の初会合を開いた。調査が行われるのは2012年以来、約10年ぶりで、この間、新たに高校で通級による指導が制度化されたことから、小中学校に加え高校でも実施する方針。

新学習指導要領で小学校から高校までプログラミング教育が必修となったことを受け、産業界が協力してデジタル人材の育成につなげようと、経産省は10月5日、「デジタル関連部活支援の在り方に関する検討会」の初会合をオンラインで開いた。いわゆる「パソコン部」をはじめとする、情報技術の活用を主な目的とした部活動について、民間企業が指導者となる人材を派遣するなどして支援するスキームを立ち上げる。

学校教育の根幹となる学習指導要領のこれからを考えるイベントが10月3日、オンラインで開かれた。外国語やプログラミングなど新たな「〇〇教育」が追加される一方、既存の内容の削減がなされず、カリキュラムが過積載となる「カリキュラム・オーバーロード」についての問題提起がなされた。イベントではその解決策など、今後の学習指導要領の在り方についての活発な議論が交わされた。

国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する裁判員制度。2023年以降、この裁判員に選ばれる国民の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられる。裁判員制度について情報発信を行う「裁判員ネット」はこのほど、都内で記者会見を開き、法改正が行われたことが十分に周知されていないとして、18歳や19歳が刑事裁判に参加することについての国民的な議論と、高校などでの法教育の充実を呼び掛けた。

末松信介文科相は10月5日の閣議終了後、初めての記者会見に臨み、「岸田文雄首相の指示を踏まえ、現状の課題をしっかりと把握した上でやっていく」として、「ICTを活用した個別最適な学びの実現、そして新型コロナウイルスの感染症対策と子供たちの健やかな学びの両立」に取り組む意欲を示した。

野田聖子少子化担当相は10月5日、就任会見に臨み、いわゆる「こども庁」の設置に向けて、「子供から大人への成長を、一元化してシームレスにしっかり国が支える、この新たな行政組織に関する基本方針を年末までに取りまとめたい」と述べ、来年の通常国会での関連法案提出に向けて検討を進める姿勢を示した。

新旧文科相の交代に伴う事務引き継ぎと、省内職員あいさつが10月5日、文科省内で行われた。岸田文雄内閣で経産相に就任した萩生田光一前文科相は、文科省の職員を前に、自身が携わった教育政策について、今後も関心を寄せていくと述べた。一方、末松信介文科相は会社員時代に受けた言葉を振り返りながら、「日本の教育のために、皆さんの力を貸していただきたい」と、職員に力強く呼び掛けた。

ユネスコが10月5日を「世界教師の日」に制定しているのにちなみ、東京都渋谷区立加計塚小学校(小山努校長、児童285人)で10月5日、教師に花束を贈るサプライズセレモニーが開催された。コロナ禍での開催のため、校長室と各教室をグーグルミートでつなぎ、代表して小山校長が花束を受け取る形になったが、画面越しに見える各教室はあたたかい空気に包まれていた。

発展的な解消の方向性が示された教員免許更新制をはじめとするこれからの教員養成・研修を巡り、日本教師教育学会は10月2日、第31回研究大会のプログラムとして「教育者の資質・能力と力量を考える~教育現場と教師教育研究との間~」というテーマの公開シンポジウムをオンラインで開いた。

内閣府は10月5日までに、「性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」の結果を公開した。教育・子育てに関する項目では「PTAには、女性が参加するべきだ」といった、性別役割意識に同意する割合が男性で2割を超え、総じて男性の方が高い結果となった。

第205回臨時国会が10月4日、召集され、衆参両院の本会議での指名選挙で、自民党の岸田文雄総裁が第100代首相に指名された。岸田新首相は同日、新内閣を発足させ、文科相には参院議員の末松信介氏、少子化対策相に野田聖子氏、厚労相に後藤茂之氏、デジタル相に牧島かれん氏がそれぞれ就任したほか、萩生田光一前文科相が経産相に就任した。

萩生田光一文科相は10月4日、文科大臣として最後の記者会見を行い、40年ぶりとなった小学校の学級編制見直しについて「最大の決戦は何と言っても35人学級だった。本当は30人で勝負をしたかったが、なかなか攻略ができなかった。35人はまだ始まりだ」と述べ、少人数学級についてさらなる取り組みが必要との見方を示した。

10月4日に発足した岸田内閣で、少子化担当相に野田聖子・前自民党幹事長代行が就任した。野田少子化担当相は自民党総裁選の討論会などで「こども庁」の設置に強い意欲を示し、「人口減少は国家の危機であり、少子化対策に最重要課題として取り組むべきだ」と訴え続けてきた。

地域の企業と連携し、「本物の学び」を展開する——。東京都渋谷区の小中学校では今年度から、区のビジョンである「ちがいをちからに変える街」を実現していくために、同区の街における社会課題をテーマに、子どもたちが自分で解決法を考えていく課題解決型学習「シブヤ科」がスタートしている。

厚労省の「障害児通所支援の在り方に関する検討会」はこのほど、第7回会合をオンラインで開き、これまでの議論を踏まえた報告書の素案について協議した。障害児通所支援を利用する障害児が増加し、今後は就学期以降も利用率が高まる見通しであることから、より質の向上を図る方針が示された。

教員が時間外に行っている業務を労働として認め、残業代を支払うべきだとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員の田中まさおさん(仮名)が埼玉県を相手に約242万円の支払いを求めていた裁判(埼玉超勤訴訟)を巡り、さいたま地方裁判所は10月1日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。

文科省は10月1日、新型コロナウイルスの感染拡大時のオンライン授業などで出席停止扱いとなった場合に、受験生が不利益を被る懸念をなくすため、調査書の記載方法を変更する通知を教委などに出した。今後作成する大学入試の調査書では、「出席停止・忌引き等の日数」を記載しないこととし、高校入試にも同様の対応を求める。

岸田文雄政権の発足準備が進む中、萩生田光一文科相は10月1日の閣議後会見で、2年1カ月の任期を振り返った上で、「義務教育の最高責任者は文部科学大臣だと思っているが、仕組み上はかなりの部分が地方教育行政に移管されている。地方こそ、教育の最前線で子どもたちに責任を持っていることを、コロナ禍を通じてお互いに再認識したと思う」と指摘。

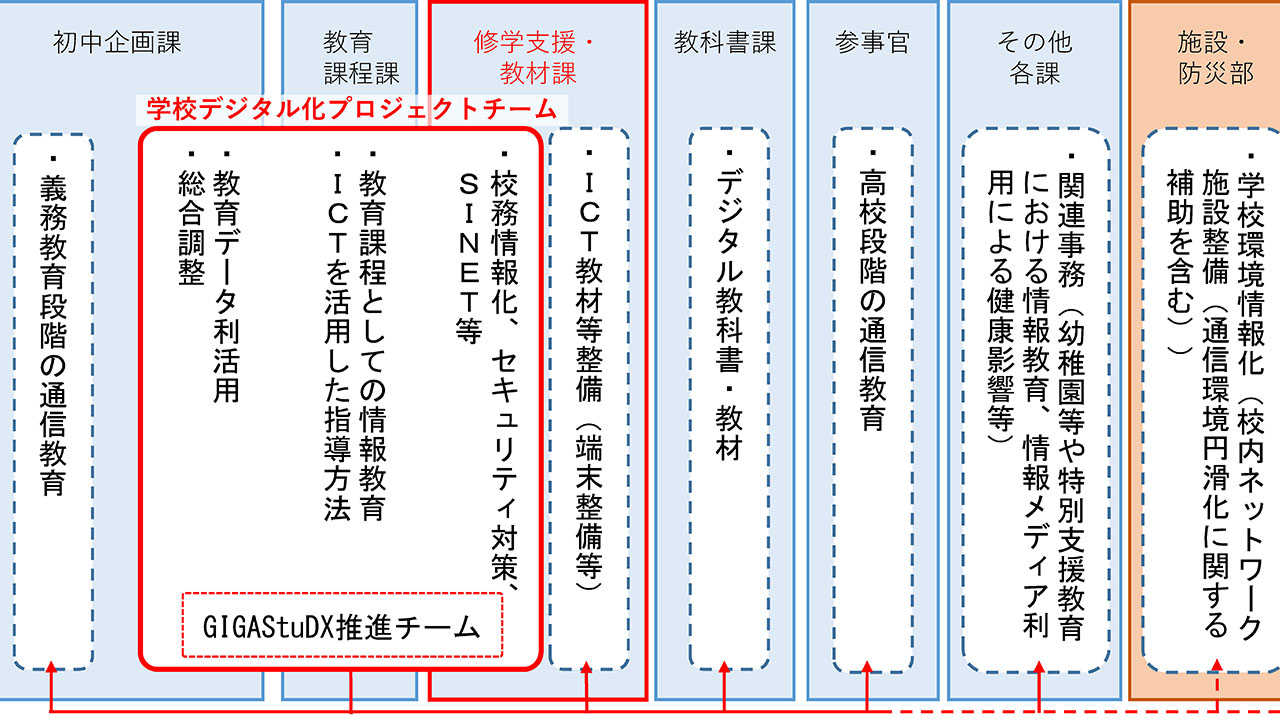

文科省は10月1日、GIGAスクール構想の実現に向け、学校教育の情報化を進める司令塔として、初等中等教育局に学校デジタル化プロジェクトチームを設置した。....

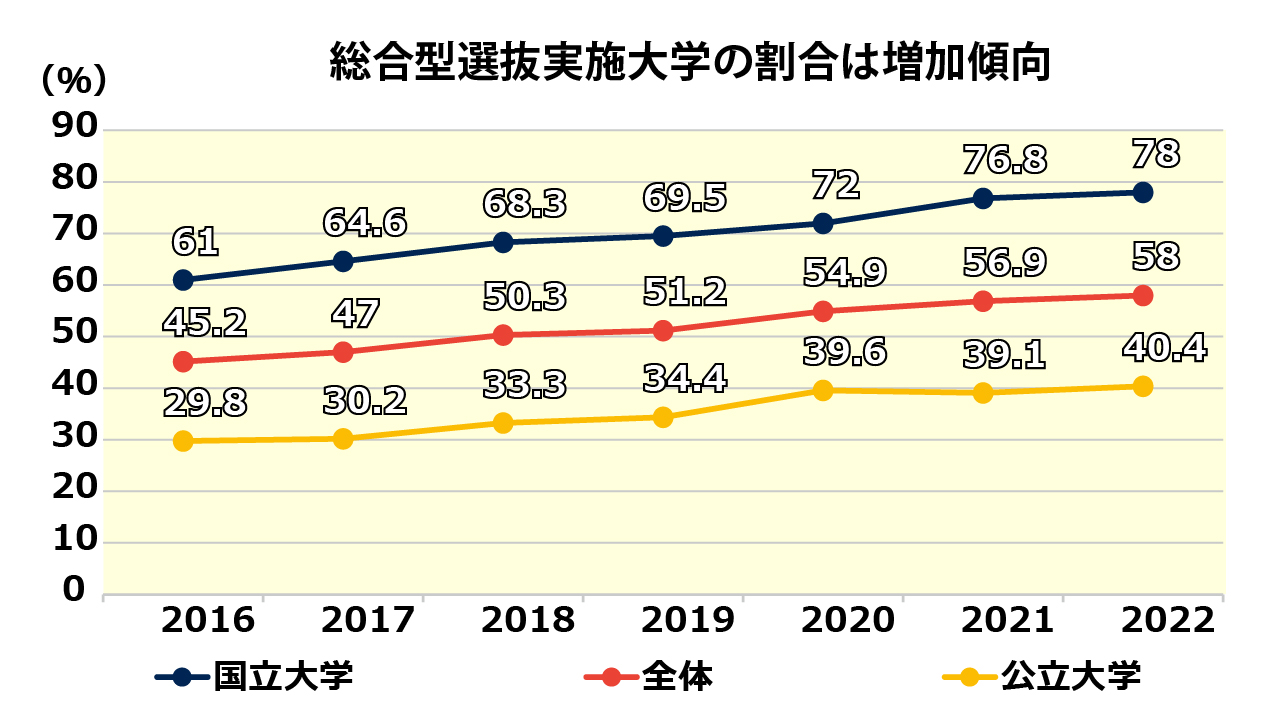

文科省は9月29日、来年春の国公立大学の入学者選抜について概要を発表した。総合型選抜は今春より3大学増の102大学で、学校推薦型選抜も3大学増の170大学で実施される見通しで、いずれも過去最多となる。文科省は「各大学が多様な学生を確保しようという姿勢の表れではないか」と話している。

中央教育審議会(中教審)初等中等教育分科会の教育課程部会は9月30日、外部専門家や地域と一緒に学校運営を行う「社会に開かれた教育課程」について集中的な議論を行った。県内全ての公立校がコミュニティ・スクールとして運営されている山口県の取り組みの紹介や、学校と外部専門家の連携が困難な状況について認定NPO法人カタリバの体験的な報告が行われた。

中央教育審議会(中教審)初等中等教育分科会の教育課程部会が9月30日開かれ、コロナ禍のオンライン授業について、高校入試での柔軟な対応や、授業としての質の見極めを求める意見が相次いで出された。末冨芳・日大教授は高校入試について「公立、私立を含め、入試での出席停止、今年度の観点別評価の取り扱いを大幅に柔軟化すべきだ」と主張。

自民党の新総裁に岸田文雄氏が選出され、衆院選も近づく中、日本財団は9月30日、「国政選挙」をテーマとした18歳意識調査の結果を公表した。衆院選で「投票する」「たぶん投票する」と答えたのは半数以上に上り、政治や選挙について学校で授業を受けた層は、そうでない層よりも投票の意思が強い傾向にあった。

ひきこもり支援について検討する関係府省の担当者による会議が9月30日開かれ、支援の方向性を示した取りまとめ案が了承された。ひきこもりに陥りがちな就職氷河期世代を支援するため全市町村で設置を進めている「市町村プラットフォーム」の活用や、福祉関係機関を中心に教育、就労支援、子ども若者支援など官民の枠を超えた幅広い連携を促す内容で、厚労省は近く全都道府県や教育機関などに通知を出す方針。

スポーツ基本法の理念を体現する今後5年間の具体的なスポーツ施策の方向性をまとめる「スポーツ基本計画」について、スポーツ庁は9月28日、スポーツ審議会スポーツ基本計画部会の第6回会合をオンラインで開き、2022年度からの第3期基本計画の策定に向けた議論に着手した。

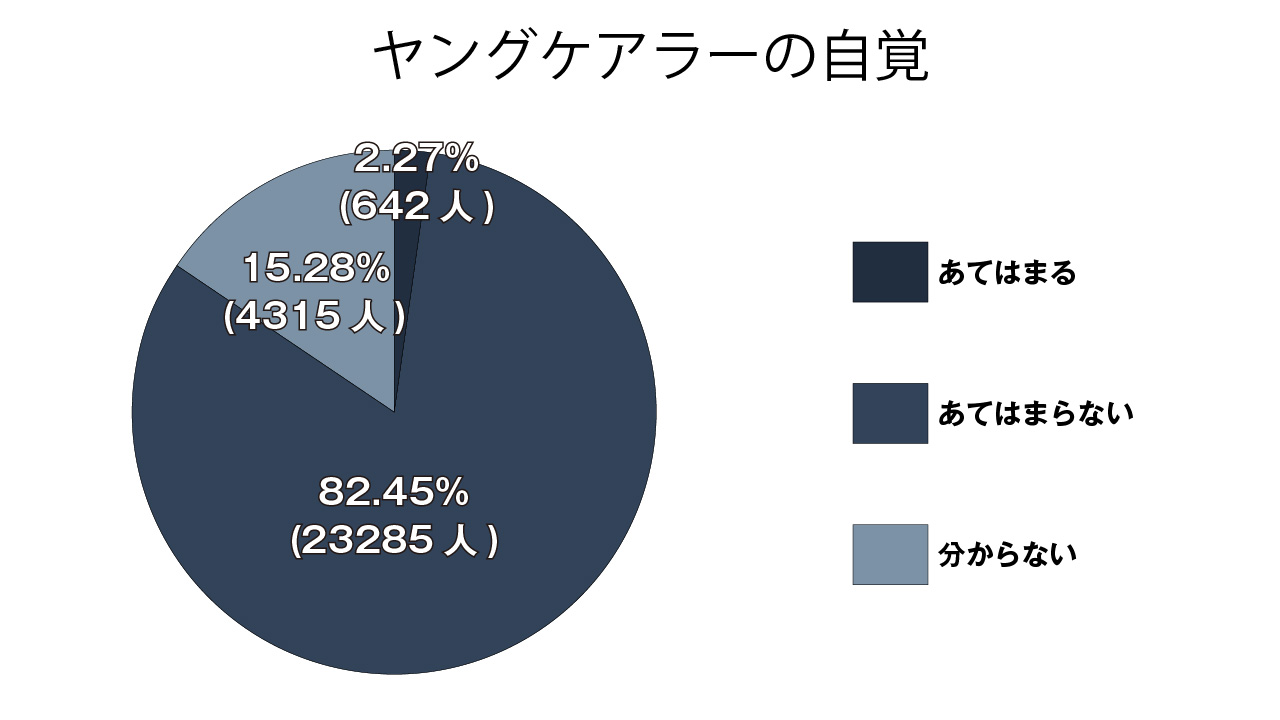

さいたま市教委は9月27日、市立中学校、中等教育学校の生徒らを対象に実施した、ヤングケアラーの実態調査の結果を公表した。ほぼ5%に当たる1273人が「世話をしている家族がいる」と回答した一方で、「ヤングケアラーの自覚がある」と答えたのは642人にとどまった。ヤングケアラーについて聞いたことがないと回答した中学生は、全体の約7割を占める2万258人に上った。

菅義偉首相の後継を選ぶ自民党総裁選は9月29日、都内のホテルで投開票が行われ、岸田文雄・前政調会長を第27代の新総裁に選出した。岸田氏は10月4日に召集される臨時国会で第100代首相に指名され、新内閣を発足させる。記者会見した岸田新総裁は、重点政策として「新しい資本主義の構築」を挙げ、「分配なくして、次の成長もない。